Il nostro benessere mentale nasce anche dal silenzioso lavoro del nostro intestino: là dove l’invisibile microbiota orchestra il pensiero e la memoria. D.L.

Il cervello viscerale

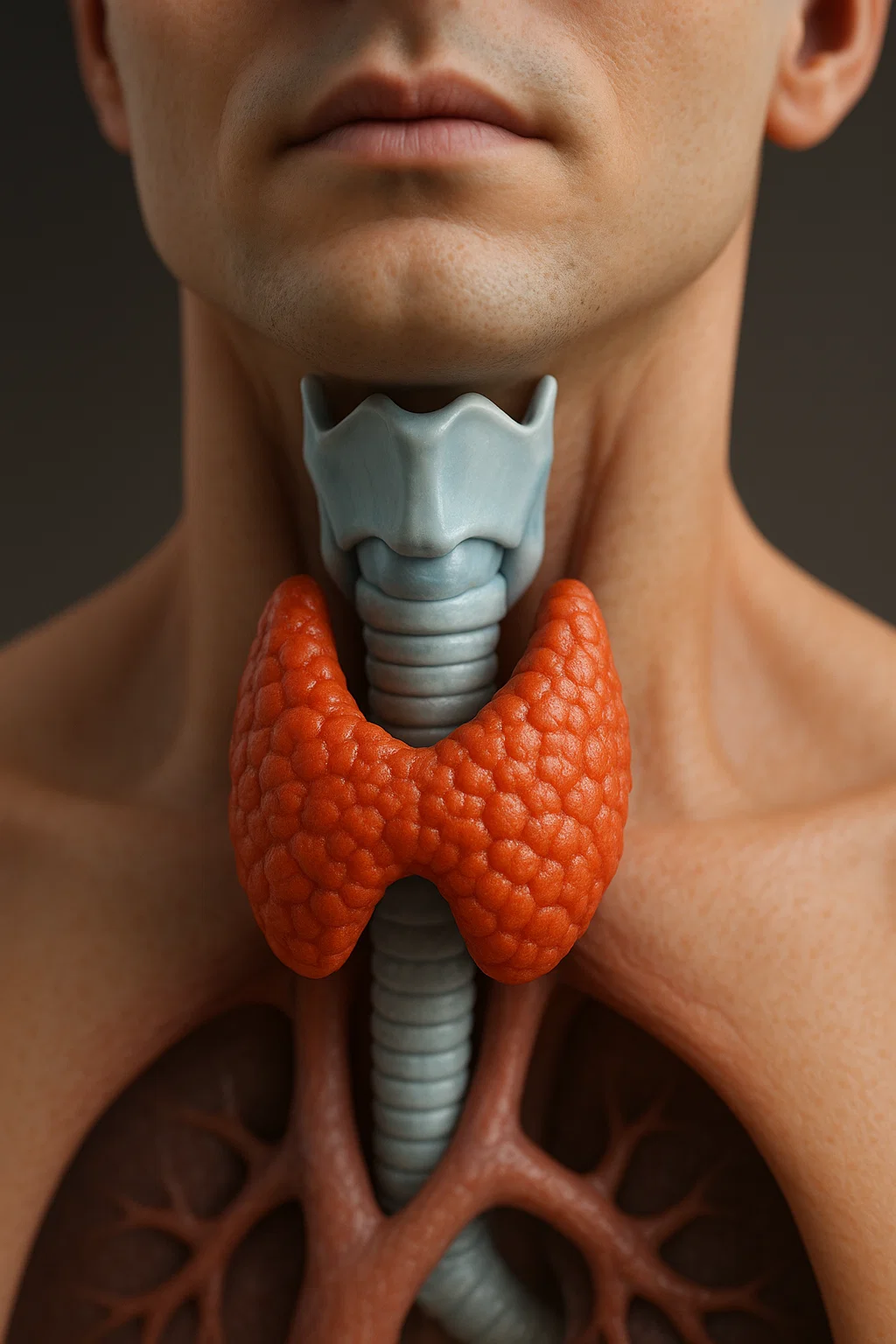

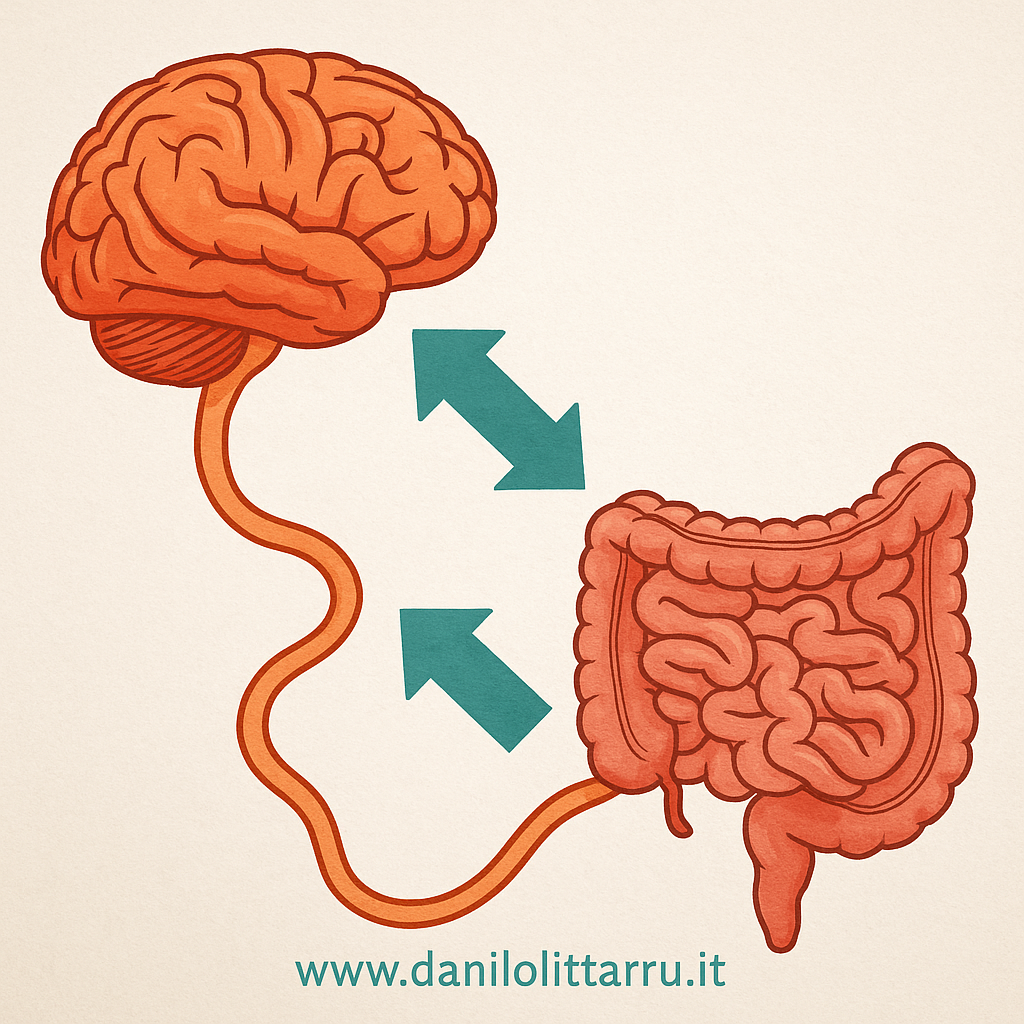

Da qualche anno, l’affermazione secondo cui “l’intestino è il nostro secondo cervello” ha smesso di appartenere al linguaggio metaforico ed è divenuta oggetto di solide conferme scientifiche. Il sistema nervoso enterico (SNE), una rete complessa di oltre 500 milioni di neuroni distribuiti nella parete intestinale, ha dimostrato di avere un’autonomia funzionale e una profonda capacità di dialogo bidirezionale con il sistema nervoso centrale (SNC) attraverso l’asse intestino-cervello.

Come spiega Michael Gershon, pioniere nel campo della neurogastroenterologia e autore del libro “The Second Brain”(1998), l’intestino è capace di prendere decisioni indipendenti, regolare l’umore e influenzare persino lo sviluppo cognitivo. Ma quanto è vera questa affermazione? E in che modo questa scoperta si interseca con l’età evolutiva e con i disturbi dell’apprendimento?

Microbiota e cervello: un’alleanza neurochimica

Il sistema nervoso enterico comunica costantemente con il cervello attraverso vie neuroendocrine, immunitarie e metaboliche. Un ruolo cruciale è giocato dal microbiota intestinale, cioè l’insieme di trilioni di microrganismi simbionti che abitano il nostro apparato digerente.

Numerosi studi, tra cui quelli pubblicati su Nature Reviews Neuroscience (Cryan & Dinan, 2012), hanno dimostrato che batteri intestinali possono produrre neurotrasmettitori come serotonina, dopamina e GABA, influenzando direttamente i processi cognitivi, l’umore e le risposte allo stress. È noto che oltre il 90% della serotonina, neurotrasmettitore chiave per la regolazione dell’umore e dell’attenzione, viene sintetizzato proprio a livello intestinale.

Sviluppo cognitivo e asse intestino-cervello

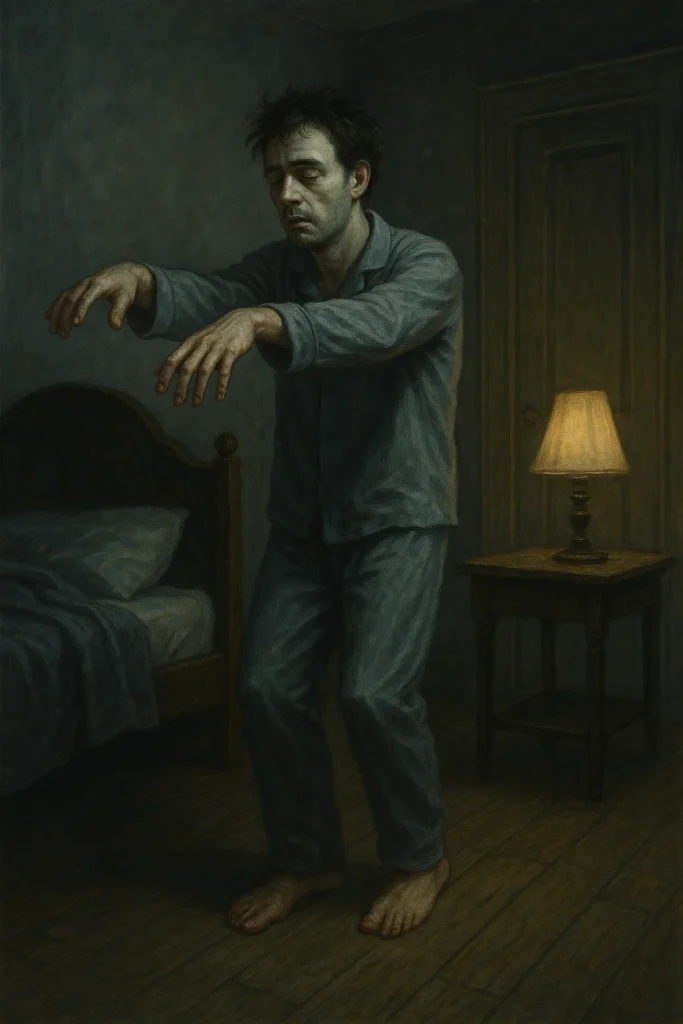

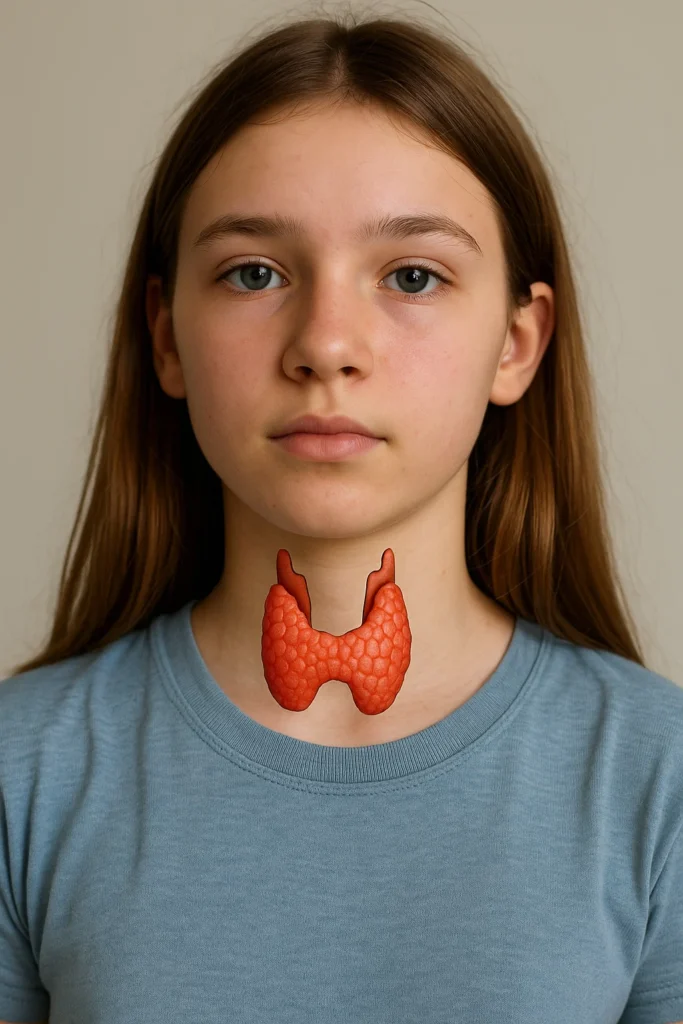

Durante l’età evolutiva, l’equilibrio del microbiota riveste un’importanza decisiva. I primi mille giorni di vita sono considerati una “finestra critica” per lo sviluppo neuropsicologico: uno studio del 2019 condotto dalla Harvard Medical School (Clarke et al.) ha mostrato che alterazioni precoci del microbiota sono associate a maggiore rischio di disturbi del linguaggio, disattenzione e difficoltà di memoria di lavoro.

Un microbiota disbiotico, ovvero sbilanciato, può contribuire a un’aumentata permeabilità intestinale (”leaky gut”), attivando risposte immunitarie sistemiche e neuroinfiammazione, meccanismi frequentemente osservati in soggetti con ADHD, DSA e disturbi dello spettro autistico.

Implicazioni nei disturbi dell’apprendimento

Un articolo pubblicato su Frontiers in Psychiatry (2020) ha evidenziato come alcuni profili neuroevolutivi, inclusi i disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), siano associati a alterazioni nell’asse intestino-cervello, con implicazioni sul piano dell’autoregolazione emotiva, del controllo inibitorio e della flessibilità cognitiva.

In particolare, bambini con dislessia o disortografia mostrano spesso anche disturbi gastrointestinali funzionali, come stipsi cronica o dolori addominali ricorrenti. È ipotizzabile, secondo il modello proposto da Mayer et al. (2015), che l’attivazione costante dell’amigdala attraverso segnali viscerali comprometta l’ottimale funzionamento dei circuiti frontali preposti all’attenzione e alla pianificazione.

Interventi integrati: psicologia e nutrizione

Una nuova frontiera della psicologia dell’età evolutiva è rappresentata dall’integrazione tra interventi psicoeducativi e modulazione del microbiota, attraverso l’alimentazione o l’uso di probiotici selettivi (psychobiotics). Uno studio del 2021 dell’Università di Firenze ha dimostrato che l’assunzione di Lactobacillus rhamnosus ha migliorato la qualità del sonno e la performance cognitiva in bambini con difficoltà di apprendimento.

Questo dato conferma la necessità, per lo psicologo clinico, di valutare lo stato gastrointestinale come parte integrante del bilancio neuropsicologico, soprattutto in età evolutiva.

Conclusione: un approccio bio-psico-intestinale

La neuropsicologia moderna non può più ignorare l’interconnessione tra cervello e intestino. Il “secondo cervello” rappresenta non solo un organo di supporto, ma un attore primario nello sviluppo affettivo, cognitivo e comportamentale.