“I ricordi dell’infanzia non abitano la memoria, ma il corpo: restano nelle mani che tremano, nello sguardo che cerca, nel silenzio che chiede parola.” D.L.

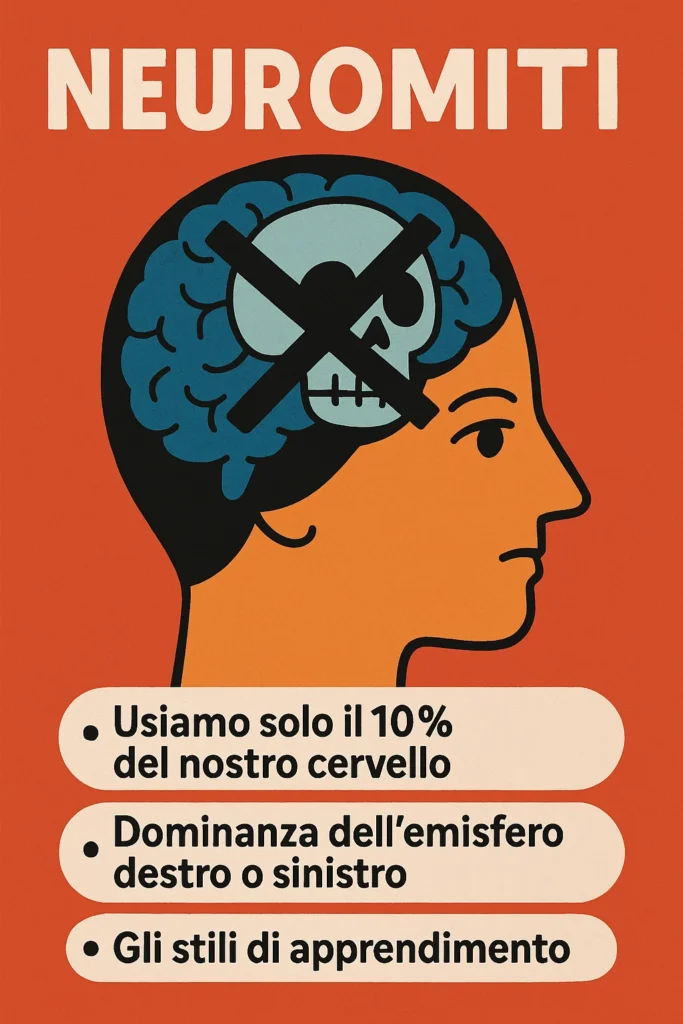

La memoria dell’infanzia rappresenta uno degli enigmi più affascinanti della neuropsicologia dello sviluppo. Nonostante l’infanzia sia il periodo più ricco in termini di acquisizione di competenze fondamentali, come il linguaggio e la socialità, i ricordi autobiografici dei primi anni di vita sono frammentari, se non del tutto assenti. Questa lacuna è nota come amnesia infantile, un termine coniato da Sigmund Freud nel 1899, ma oggi corroborato da solide evidenze neuroscientifiche.

A che età iniziamo a ricordare?

Studi longitudinali hanno dimostrato che i primi ricordi autobiografici coscienti si collocano, nella maggior parte dei soggetti, tra i 3 e i 4 anni di età. Tuttavia, come evidenziato da Bauer e Larkina (2016), la stabilità e l’accuratezza di questi ricordi sono soggette a una forte erosione nel tempo, e solo alcuni eventi specifici sopravvivono alla ristrutturazione mnestica dell’età adulta.

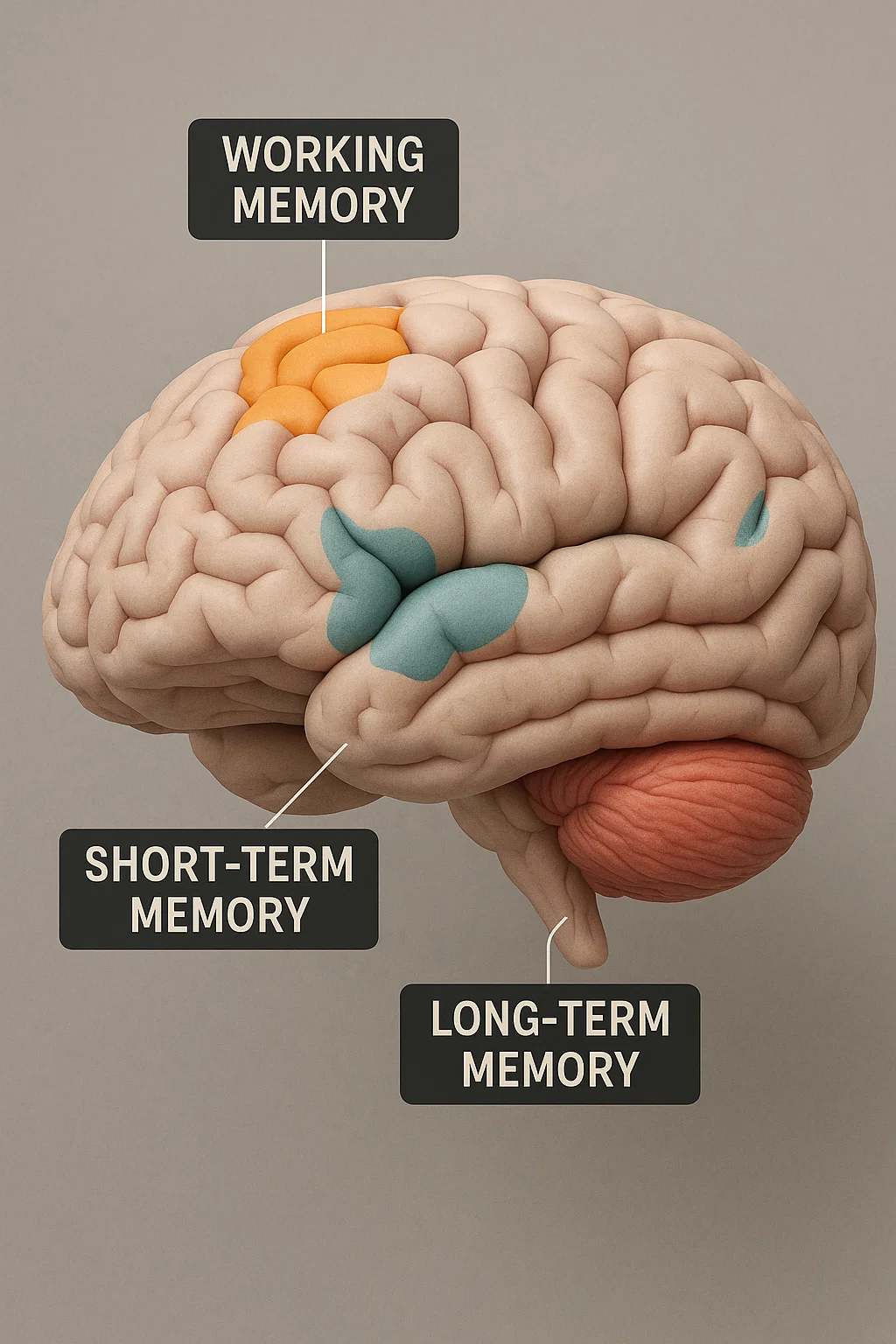

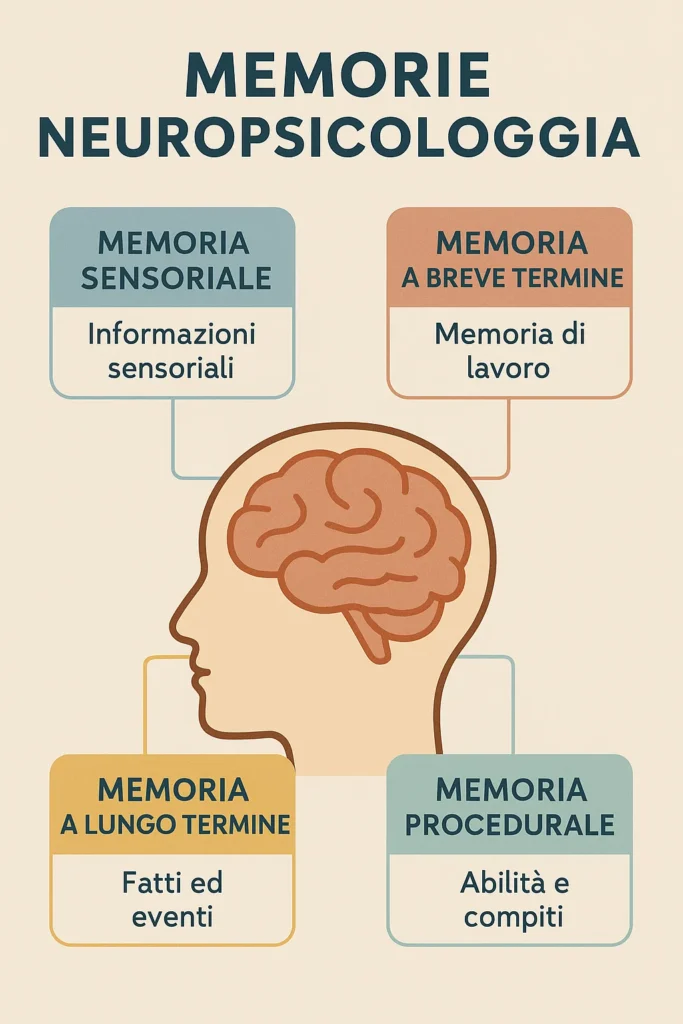

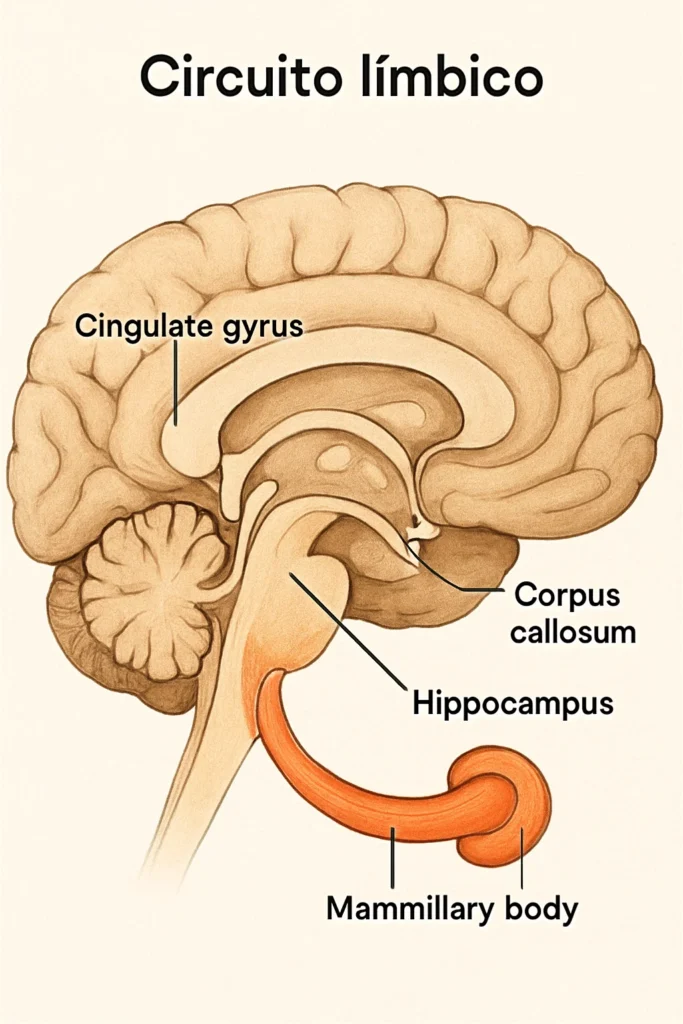

Il motivo principale risiede nello sviluppo neurologico: l’ippocampo, struttura centrale per la formazione della memoria episodica, non è pienamente funzionale nei primi anni di vita. Solo a partire dal terzo anno si registra una sufficiente integrazione tra ippocampo e corteccia prefrontale, condizione necessaria per la codifica e il recupero di esperienze autobiografiche complesse (Nelson, 1995; Bauer, 2007).

Perché ricordiamo di più gli eventi traumatici?

In netto contrasto con l’amnesia infantile, molti soggetti riportano ricordi vividi e dettagliati di eventi traumatici occorsi in tenera età. Questa apparente contraddizione è spiegata dal coinvolgimento della amigdala, struttura limbica deputata all’elaborazione delle emozioni, che matura prima dell’ippocampo e che mostra un’attività accentuata in situazioni di pericolo, paura o stress.

La codifica mnestica degli eventi traumatici è infatti potenziata dall’attivazione del sistema noradrenergico e cortico-surrenalico, che rinforza l’immagazzinamento delle informazioni emotivamente salienti. Come evidenziato dallo studio di McGaugh (2004), gli ormoni dello stress (ad esempio il cortisolo) modulano positivamente la memoria emotiva, rendendo gli eventi traumatici resistenti all’oblio.

Un classico esempio è rappresentato dai bambini che hanno subito incidenti o esperienze di ospedalizzazione precoce: molti di essi, pur non ricordando eventi quotidiani coevi, riportano immagini nitide, talvolta intrusive, legate al trauma. Uno studio condotto da Goodman et al. (1997) dimostra che bambini di 3-4 anni che avevano subito un intervento chirurgico conservavano ricordi specifici anche mesi dopo l’evento, in maniera significativamente superiore rispetto a eventi neutri.

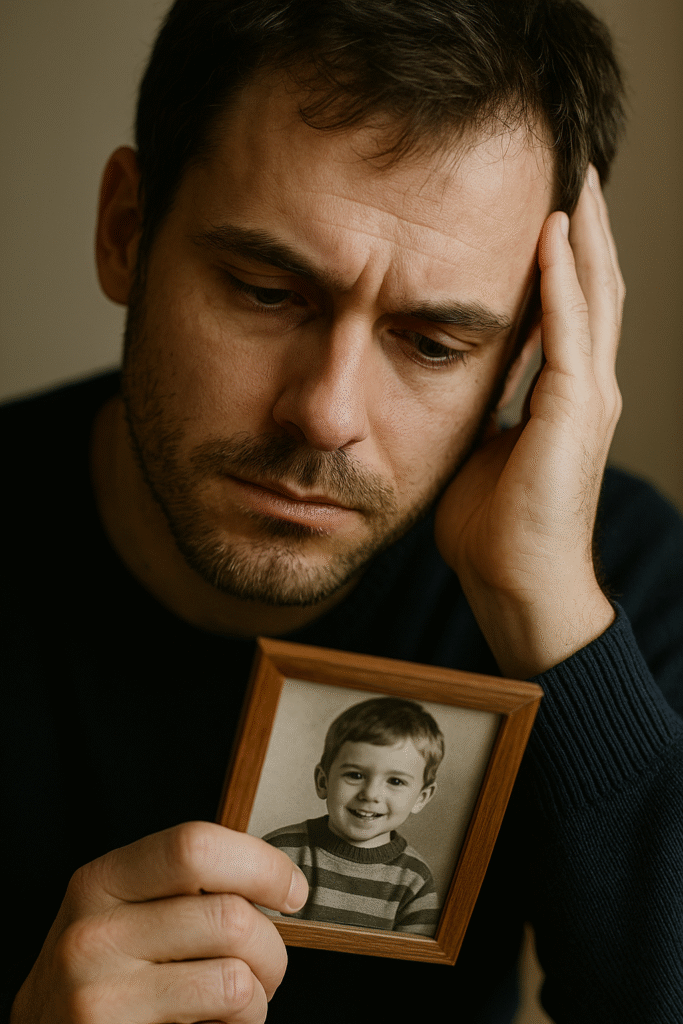

Trauma precoce e memoria implicita: quando il corpo ricorda prima della mente

La memoria degli eventi traumatici che avvengono nei primi anni di vita assume una forma diversa dalla memoria episodica classica. Si parla in questo caso di memoria implicita o procedurale, che si inscrive nei circuiti subcorticali e somatosensoriali prima ancora che il linguaggio o la coscienza narrativa possano intervenire.

Secondo le teorie di Allan Schore e della psicoanalisi neurobiologica, i traumi relazionali precoci – come trascuratezza, mancanza di sintonizzazione affettiva, o esperienze invasive – si depositano nella struttura del Sé attraverso vie neuroaffettive non verbali. La corteccia orbitofrontale, in dialogo precoce con l’amigdala e il sistema limbico, diventa l’archivio di questa “memoria senza parole”.

La conseguenza clinica è rilevante: molti adulti portano nel corpo tracce mnestiche di traumi infantili senza poterne avere un ricordo cosciente, ma manifestando sintomi psicosomatici, disregolazione affettiva, disturbi dissociativi o forme croniche di ansia. Il corpo, come suggerisce Van der Kolk (2014), “tiene il conto” (The Body Keeps the Score).

Memoria, linguaggio e narrazione: una triade evolutiva

Un altro fattore chiave nel consolidamento della memoria infantile è il linguaggio narrativo. La possibilità di verbalizzare gli eventi li rende più accessibili al recupero cosciente. Questo spiega perché bambini cresciuti in ambienti comunicativamente stimolanti sviluppano una maggiore capacità di ricordare esperienze passate. Le narrazioni genitoriali svolgono un ruolo cruciale nel dare forma e coerenza ai ricordi, trasformandoli da semplici sensazioni in veri e propri episodi autobiografici (Fivush et al., 2006).

Eredità invisibili: la memoria transgenerazionale del trauma

Un’ulteriore espansione della comprensione mnestica in psicologia dello sviluppo riguarda la trasmissione transgenerazionale del trauma. Studi epigenetici dimostrano che l’esposizione a eventi traumatici gravi (es. guerre, carestie, deportazioni) può lasciare tracce misurabili nel corredo biologico delle generazioni successive. Un famoso studio pubblicato su Biological Psychiatry (Yehuda et al., 2016) ha evidenziato alterazioni nei livelli di cortisolo nei figli di sopravvissuti all’Olocausto, suggerendo una trasmissione epigenetica dello stress traumatico.

Ma non si tratta solo di geni. La trasmissione avviene anche attraverso il linguaggio emotivo, le narrazioni familiari, le omissioni e i silenzi, che costruiscono nei discendenti un paesaggio psichico intriso di significati traumatici mai pienamente esperiti, ma profondamente incorporati. La “memoria assente”, per citare Marianne Hirsch, agisce come postmemoria: un’eredità psichica ricevuta senza esperienza diretta.

Clinica del ricordo: verso una rielaborazione trasformativa

Nel trattamento psicoterapeutico, la ricostruzione di questi frammenti mnestici – impliciti, somatici o transgenerazionali – richiede tecniche non puramente cognitive. Approcci come la terapia sensomotoria (Ogden), l’EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), e la psicoterapia relazionale integrata consentono al soggetto di dare forma e significato a ciò che non è stato mai nominato, ma che permane come traccia silente.

Nel lavoro clinico con bambini e adolescenti, è fondamentale favorire l’integrazione narrativa precoce: aiutare il minore a nominare le emozioni, a costruire un senso di continuità tra ciò che sente e ciò che pensa. Solo così la memoria traumatica può essere trasmutata da sintomo a consapevolezza.

Conclusione: la memoria infantile non è assente, ma diversa

La nostra mente non registra i primi anni di vita come una videocamera oggettiva, ma come un sistema selettivo, emotivamente modulato e strutturalmente incompleto. Ricordiamo ciò che ha attivato in profondità i nostri circuiti neurali, ciò che ci ha segnato. In questa prospettiva, l’infanzia non è un vuoto mnestico, ma una zona opaca della coscienza, dove il corpo e le emozioni ricordano anche quando le parole non bastano.