Mettere in discussione non significa demolire: cosa ci insegna lo studio “Drop the language of disorder” di John Read e colleghi, pubblicato nel 2022 su Psychiatry Research

La diagnosi psichiatrica è ancora valida?

Nel 2022, la rivista Psychiatry Research ha pubblicato uno studio destinato a far discutere: secondo i ricercatori guidati da John Read, molte diagnosi psichiatriche mancherebbero di coerenza interna, validità scientifica e fondamento biologico. I criteri diagnostici — come quelli contenuti nel DSM-5 — vengono criticati per la loro arbitrarietà e per la difficoltà nel distinguere confini chiari tra un disturbo e l’altro.

Questo non equivale però ad affermare che “le diagnosi psichiatriche non hanno valore”. Piuttosto, evidenzia la necessità di ripensare la classificazione dei disturbi mentali in una chiave più dinamica e integrata.

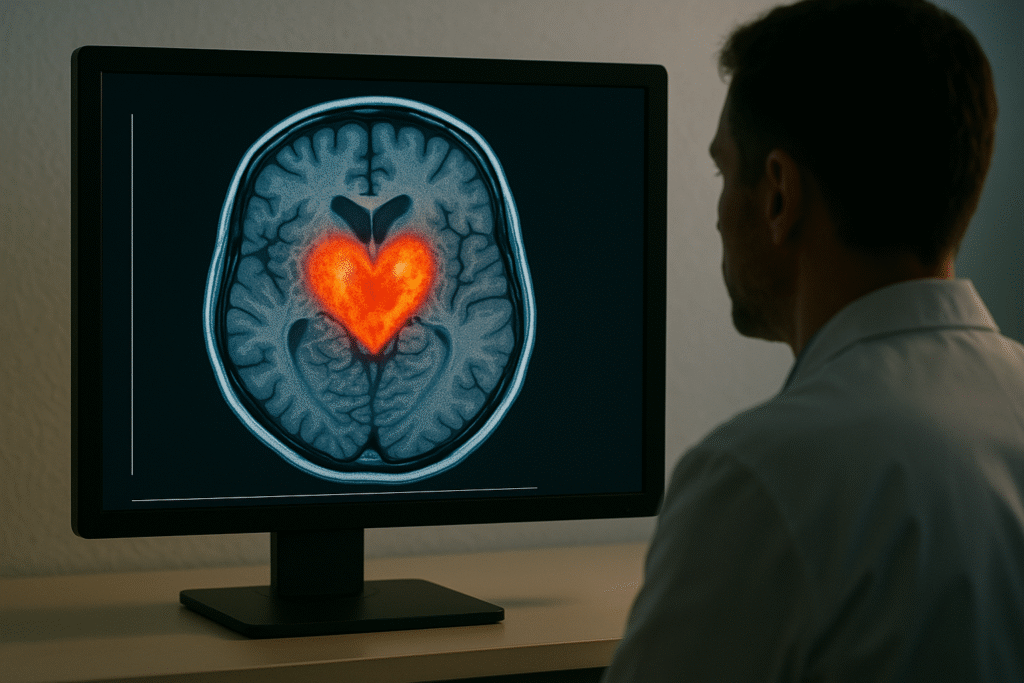

Le diagnosi psichiatriche non sono entità “mediche”

Nella medicina generale, una diagnosi si basa spesso su cause note (ad esempio un’infezione batterica) e su riscontri biologici oggettivi. In psichiatria, invece, i disturbi mentali sono costruzioni descrittive basate su comportamenti osservabili e autoriferiti, ma non sono sempre supportati da marker biologici identificabili. Come afferma lo psichiatra Allen Frances, presidente della task force del DSM-IV:

“Le diagnosi psichiatriche sono utili, ma non sono entità naturali; sono strumenti che aiutano a organizzare la sofferenza.”

Critiche e limiti del modello categoriale

Tra i principali limiti del modello categoriale DSM troviamo:

- Sovrapposizione sintomatica tra disturbi diversi (es. ansia e depressione)

- Eccessiva etichettatura (fenomeno noto come overdiagnosis)

- Mancanza di validazione neuroscientifica

- Ridotta attenzione al contesto sociale, culturale e biografico

Secondo uno studio condotto dalla British Psychological Society (2013), molti pazienti percepiscono la diagnosi come “stigmatizzante” e poco utile nella comprensione del proprio vissuto.

Verso un nuovo paradigma: l’approccio dimensionale

Negli ultimi anni, la ricerca ha cercato di superare il dualismo “normale/patologico” proponendo modelli dimensionali e transdiagnostici. Tra questi spicca il framework RDoC (Research Domain Criteria) sviluppato dal National Institute of Mental Health, che esplora il funzionamento mentale su cinque domini (cognitivo, affettivo, sociale, ecc.), integrando dati biologici, psicologici e comportamentali.

Questo approccio:

- Riduce la rigidezza diagnostica

- Favorisce interventi personalizzati

- Abbraccia la complessità dell’esperienza umana

Diagnosi: strumento, non verità assoluta

Pur con i suoi limiti, la diagnosi psichiatrica resta una bussola utile:

- Aiuta a orientare la psicoterapia e l’intervento farmacologico

- Permette la ricerca e la comunicazione tra professionisti

- Offre al paziente un punto di partenza per comprendere la propria sofferenza

Il vero nodo è come viene usata: con rigidità e superficialità, o con flessibilità clinica e profondità umana?

Conclusione

L’articolo di Psychiatry Research ci ricorda che la diagnosi non è una verità assoluta, ma una lente. È tempo di evolvere verso una psichiatria più umana, integrata e fondata sull’evidenza, che ascolti la voce della persona oltre l’etichetta.