Introduzione

Il disturbo istrionico di personalità (HPD) appartiene al cluster B dei disturbi di personalità e si manifesta con emotività intensa, teatralità, bisogno costante di approvazione e paura di essere ignorati. La persona istrionica vive la relazione come un palcoscenico: brama attenzione, idealizza, seduce e soffre quando non è al centro della scena.

Le cause: tra biologia e attaccamento

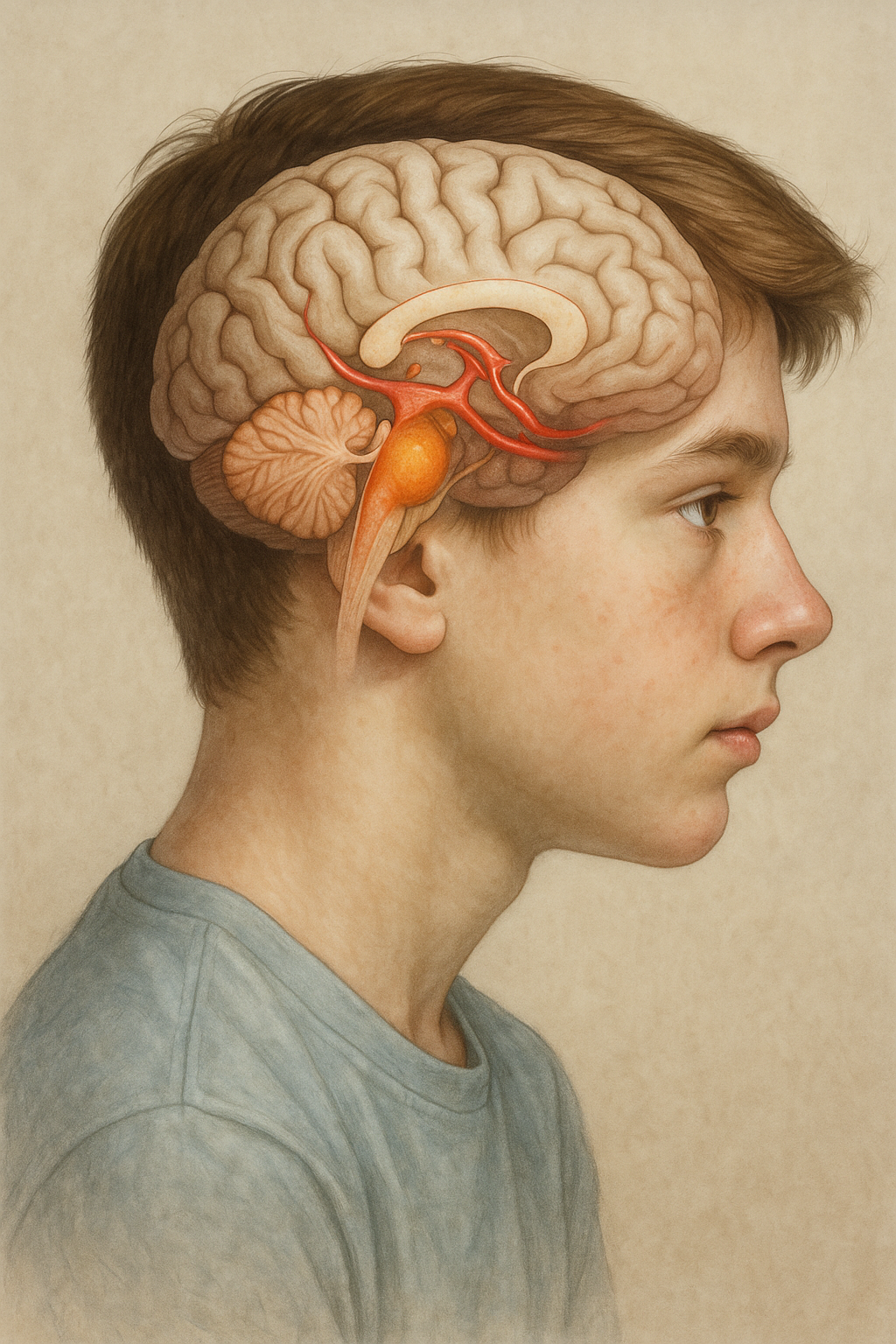

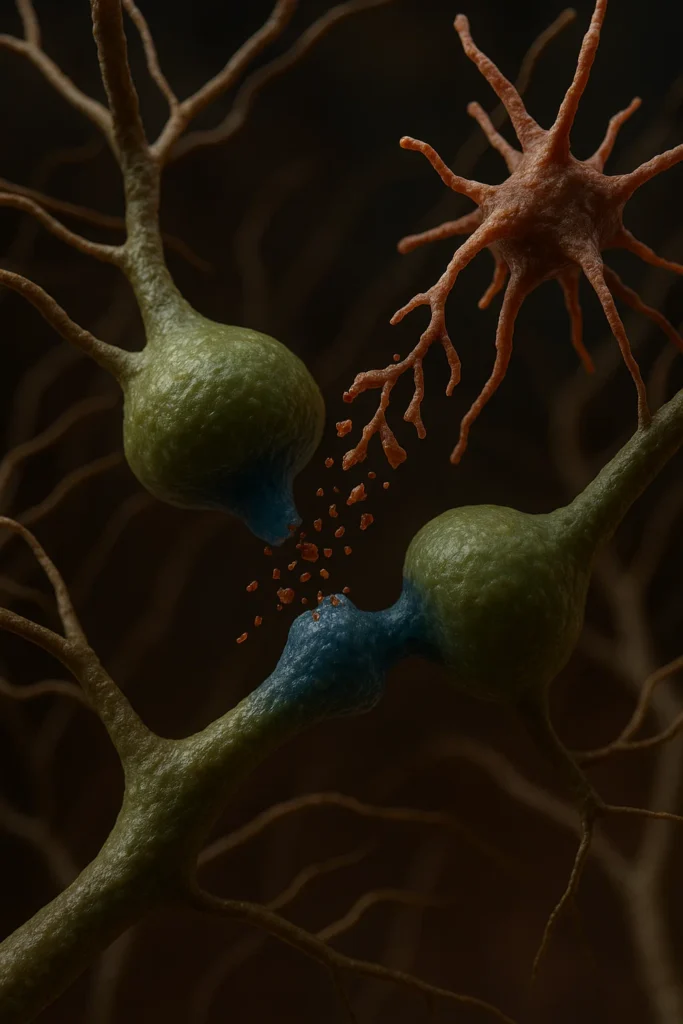

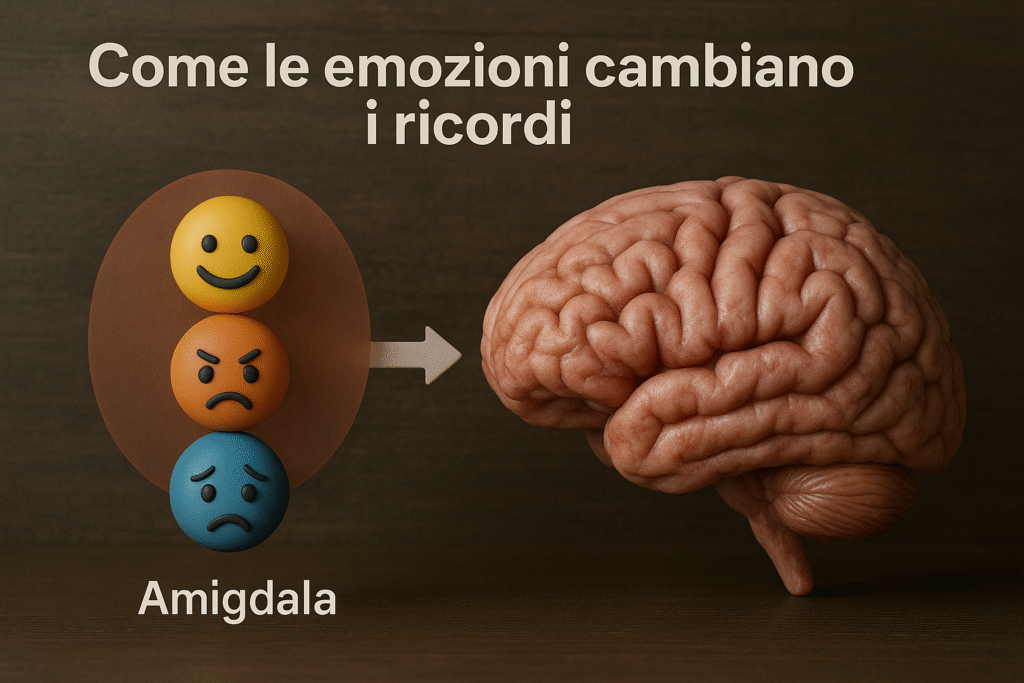

Le ricerche più recenti (APA 2024, PMC Clinical Studies) indicano che l’HPD ha basi genetiche e neurobiologichelegate al sistema noradrenergico, che regola la reattività emotiva e l’ansia.

Fattori ambientali come attaccamento disorganizzato, trascuratezza affettiva o modelli familiari basati sull’apparenza amplificano la vulnerabilità istrionica. Non si tratta quindi di “vanità”, ma di una modalità di sopravvivenza affettiva costruita su paura e bisogno di conferme.

Studi e scoperte recenti

- Lo studio “Change Processes in Psychotherapy for HPD” (2023) evidenzia che l’alleanza terapeutica è la variabile più predittiva di miglioramento.

- La combinazione di Schema Therapy e ACT riduce la teatralità e le strategie di compensazione emotiva.

- Le nuove linee del DSM-5-TR propongono di leggere l’HPD in chiave dimensionale, come un insieme di tratti (emotività, disinibizione, bisogno di approvazione) più che come categoria rigida.

Implicazioni cliniche

In psicoterapia è essenziale stabilire confini chiari e aiutare il paziente a riconoscere i propri schemi relazionali. L’obiettivo non è “spegnere” l’emotività, ma renderla autentica e integrata.

Il terapeuta deve evitare di alimentare la dinamica di seduzione-attenzione, mantenendo una relazione empatica ma ferma.

Non esistono farmaci specifici, ma l’intervento psicologico strutturato può ridurre ansia, instabilità e dipendenza affettiva.

HPD e società contemporanea

Nel mondo digitale, l’HPD trova un terreno fertile: like, followers e visibilità possono amplificare le modalità istrioniche, rinforzando il ciclo della ricerca di approvazione.

Comprendere queste dinamiche è fondamentale per prevenire derive narcisistiche e costruire relazioni più autentiche e sane.

Casi e riflessioni

In alcuni casi di cronaca, come quello di Luka Magnotta, gli psichiatri hanno riscontrato tratti istrionici accanto ad altri disturbi. Tuttavia, generalizzare sarebbe scorretto: l’HPD non implica pericolosità, ma fragilità mascherata da teatralità.

Conclusione

Il disturbo istrionico di personalità non è un difetto morale, ma una ferita relazionale che cerca di essere vista.

La cura passa attraverso l’ascolto profondo, la regolazione delle emozioni e l’autenticità del legame terapeutico.

Come scrive Otto Kernberg:

“Solo chi riesce a riconoscere le proprie maschere può davvero imparare a stare sulla scena della vita senza recitare.”