“Noi siamo quello che sembriamo ma non sempre sembriamo quello che pensiamo di sembrare.”

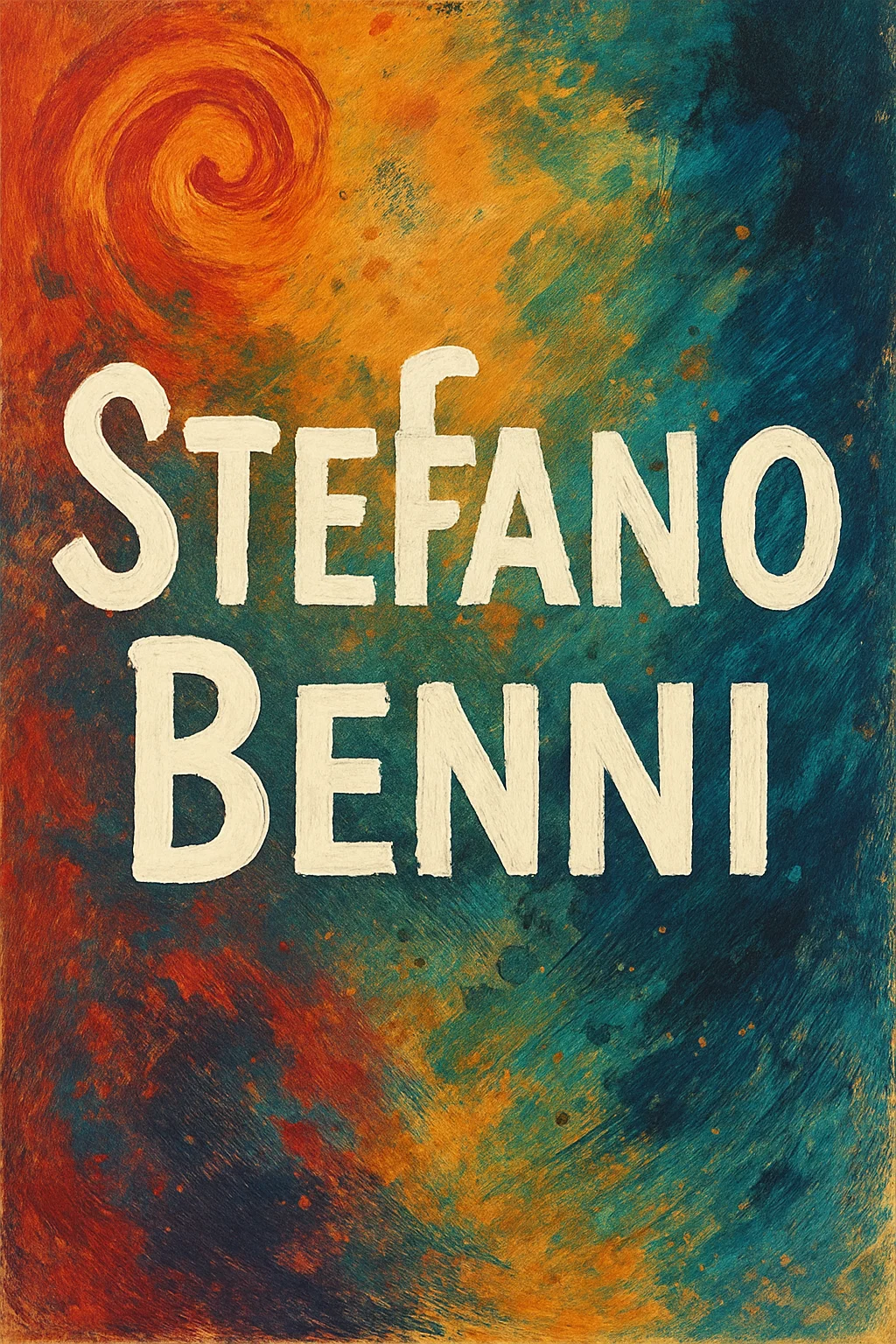

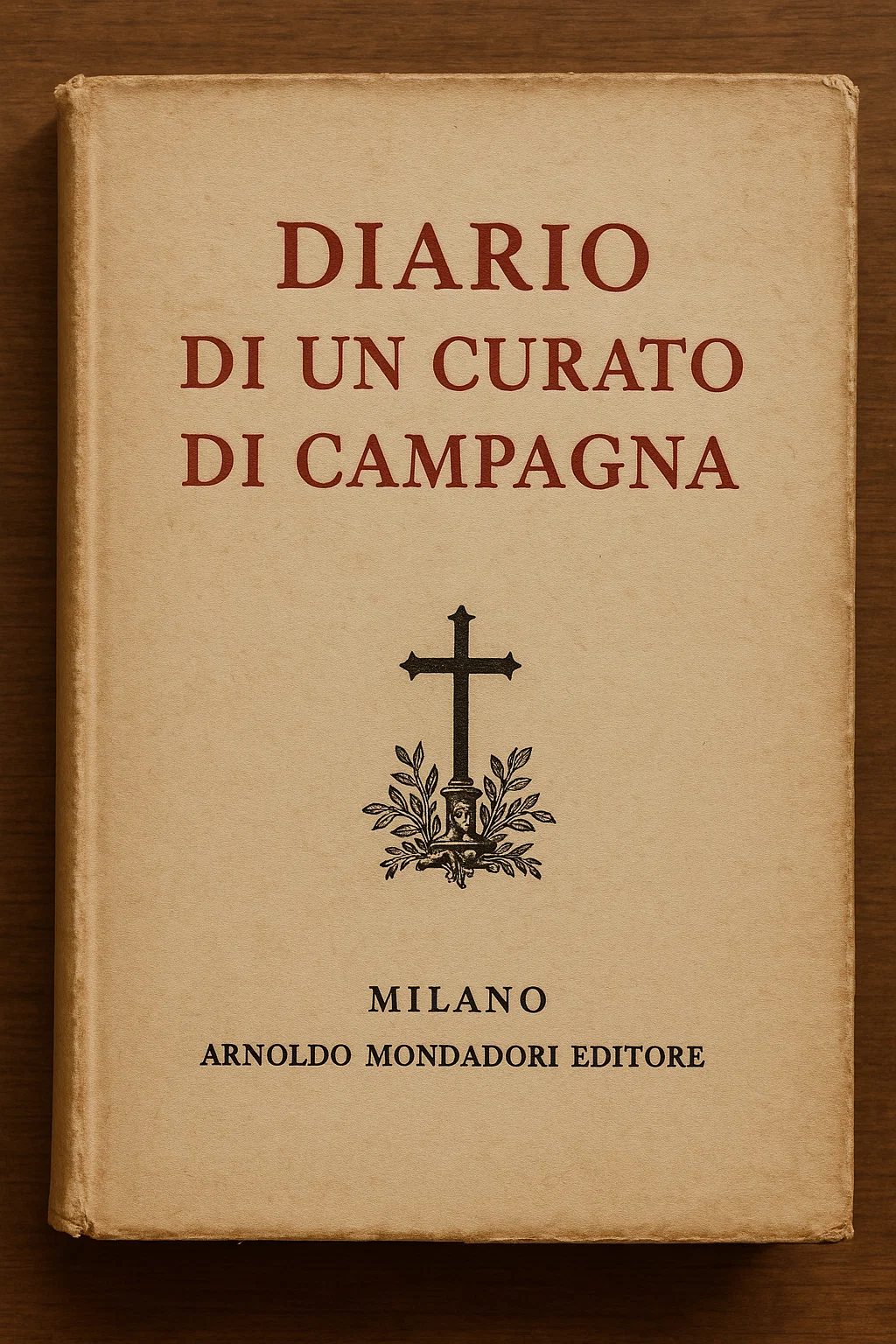

Ci sono romanzi che, con leggerezza apparente, affondano le mani nel cuore della contemporaneità, smascherandone le fragilità e i cortocircuiti. Margherita Dolcevita (Feltrinelli, 2005) di Stefano Benni è uno di questi: un libro ironico e struggente, che si legge come una favola nera capace di parlare tanto agli adulti quanto agli adolescenti.

La protagonista è Margherita, detta “Dolcevita”: quattordici anni, cuore generoso, spirito ribelle e uno sguardo acuto che decifra i silenzi degli adulti meglio delle loro parole. Vive in una famiglia eccentrica, tratteggiata con la consueta vena caricaturale di Benni: il padre disilluso, la madre ossessiva, il fratello tecno-dipendente, il nonno visionario. Un microcosmo che riflette, in forma grottesca e poetica, la società italiana sospesa tra consumismo, perdita di valori e omologazione.

Il romanzo si anima con l’arrivo dei “Del Bene”, misteriosi vicini che incarnano un capitalismo scintillante e predatorio. Case perfette, sorrisi di plastica, promesse di benessere assoluto: dietro la facciata, la voragine dell’alienazione. Margherita, con il suo occhio critico e la sua sensibilità ferita, diventa coscienza e resistenza: la sua adolescenza non è un’età spensierata, ma il luogo drammatico in cui si combatte la lotta per l’anima della società.

Lo stile di Benni alterna lirismo e comicità, favola e satira sociale. La lingua, intrisa di invenzioni, calembour e iperboli, costruisce una narrazione che sa far ridere e, nello stesso tempo, inquietare. Il lettore avverte, sotto la risata, la malinconia di un mondo che rischia di spegnersi nella sua stessa iperconnessione e nei suoi falsi bisogni.

Margherita Dolcevita è una metafora attualissima dell’adolescenza e del nostro tempo: ci ricorda che crescere significa difendere la propria capacità di sognare, senza cedere alle sirene del conformismo. È un libro che genitori, educatori e terapeuti dovrebbero leggere per comprendere lo sguardo ferito e insieme lucido delle nuove generazioni.

Con la scomparsa di Stefano Benni, avvenuta oggi, 9 settembre 2025, a Bologna, si chiude un capitolo luminoso della letteratura italiana contemporanea. Aveva 78 anni e da tempo lottava contro una lunga e invalidante malattia.

Addio, ad uno scrittore che non salì mai in cattedra, che amava sorprenderci con neologismi, iperboli, paradossi e invenzioni linguistiche — un autore che ha saputo rendere la satira culturale un atto d’amore per il mondo e per la parola. Che il suo lascito continui, in ogni frase letta ad alta voce, a farci ridere, a indurci a guardare il mondo con occhi più acuti, più solidali, più vivi.

“Noi siamo quello che sembriamo ma non sempre sembriamo quello che pensiamo di sembrare.”

Stefano Benni 12 Agosto 1947 – 9 Settembre 2025