Introduzione

Negli ultimi anni ha attirato grande attenzione mediatica il cosiddetto paradosso di Mossman-Pacey, spesso sintetizzato con formule provocatorie come “tanti muscoli e poco sperma”.

Al di là del sensazionalismo, il paradosso si fonda su ricerche scientifiche reali che mettono in luce una contraddizione biologica ed evolutiva dell’uomo contemporaneo: l’aumento artificiale della massa muscolare può compromettere la fertilità maschile.

Comprendere questo fenomeno è rilevante non solo per la medicina riproduttiva, ma anche per la psicologia, l’endocrinologia e la salute pubblica.

Cos’è il paradosso di Mossman-Pacey

In biologia evoluzionistica, la fitness indica la capacità di un individuo di trasmettere i propri geni.

Il paradosso di Mossman-Pacey descrive una situazione in cui caratteristiche percepite come segni di successo e attrattività — come un corpo altamente muscoloso — finiscono per ridurre la capacità riproduttiva, andando contro la logica evolutiva.

In altre parole: l’uomo moderno può apparire fisicamente più “competitivo”, ma biologicamente meno fertile.

Le basi scientifiche del paradosso

Il concetto prende il nome dai ricercatori Mossman e Pacey, che hanno analizzato gli effetti di alcune pratiche diffuse tra gli uomini giovani e adulti, in particolare:

- uso di steroidi anabolizzanti androgeni (AAS),

- assunzione di farmaci che interferiscono con il metabolismo del testosterone,

- ricerca estetica estrema della massa muscolare.

Numerosi studi mostrano che queste pratiche possono alterare profondamente l’equilibrio endocrino maschile.

Meccanismi biologici coinvolti

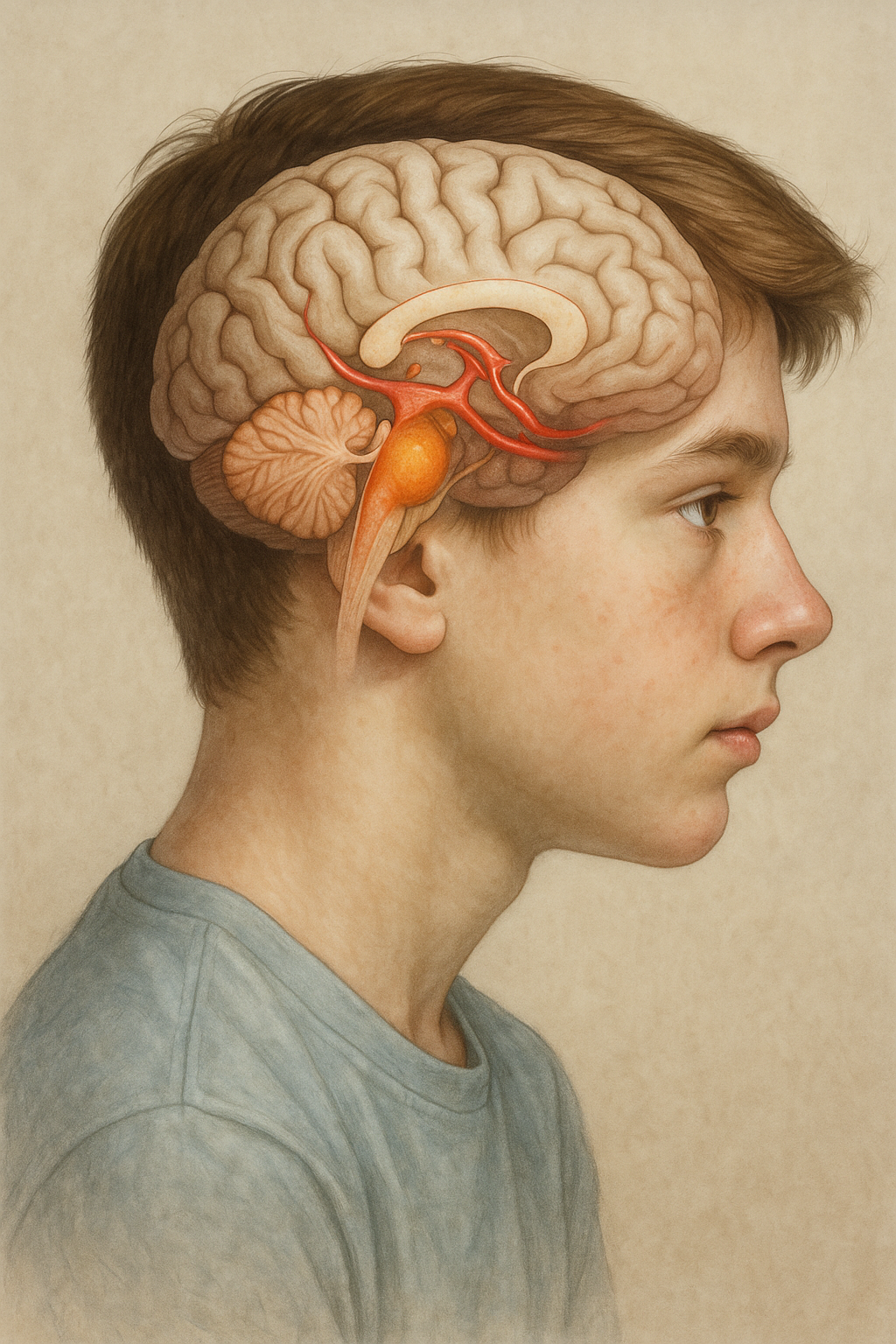

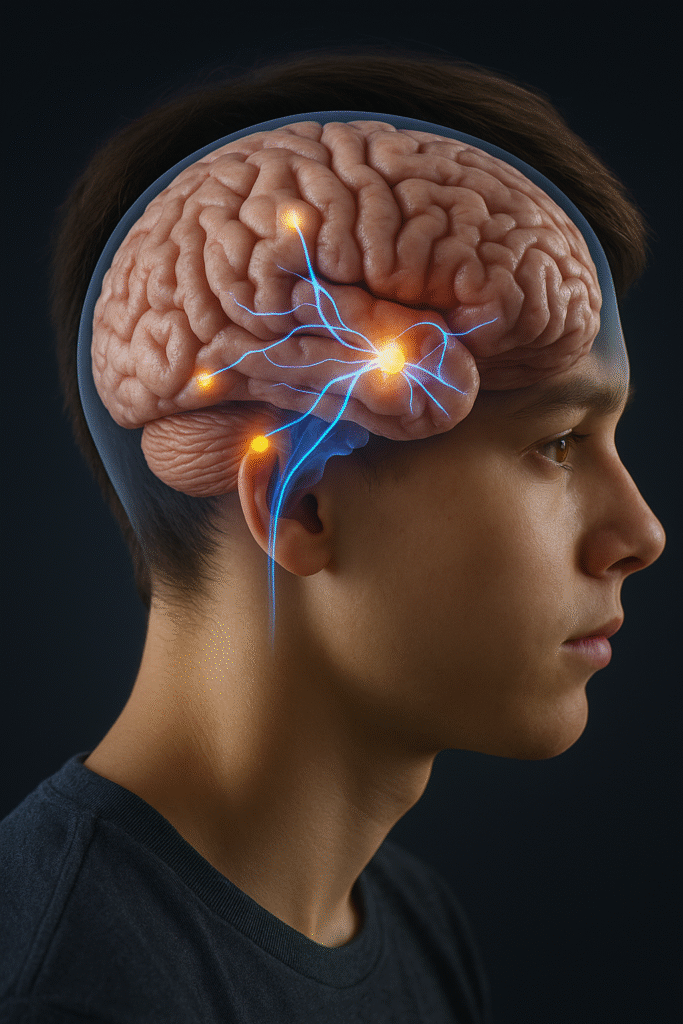

Steroidi anabolizzanti e asse ipotalamo-ipofisi-gonadi

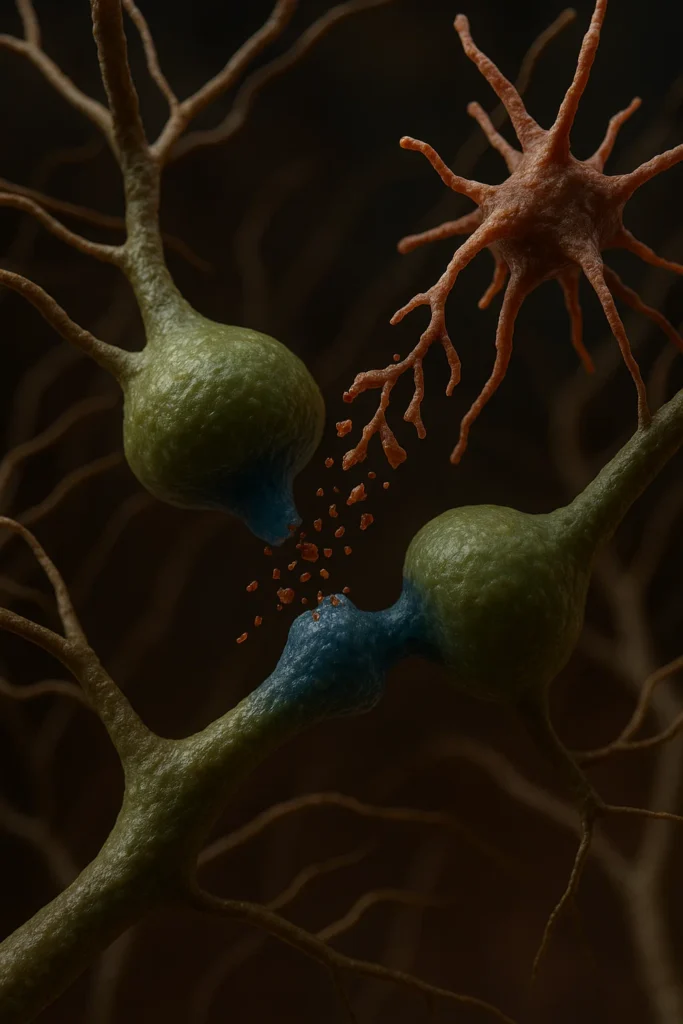

Gli steroidi anabolizzanti imitano l’azione del testosterone, ma il loro uso esogeno induce l’organismo a ridurre la produzione endogena di ormoni gonadotropi (LH e FSH).

Questa soppressione ormonale comporta:

- riduzione o blocco della spermatogenesi,

- diminuzione della conta spermatica,

- ridotta motilità degli spermatozoi,

- possibile infertilità temporanea o permanente.

Testosterone elevato ≠ fertilità elevata

Contrariamente a quanto spesso si crede, livelli elevati di testosterone non garantiscono una maggiore fertilità.

Anzi, quando il testosterone è introdotto dall’esterno, il sistema endocrino interpreta la situazione come un eccesso e “spegne” i meccanismi naturali di produzione degli spermatozoi.

Perché è un paradosso evolutivo

Dal punto di vista evolutivo, la selezione naturale dovrebbe favorire caratteristiche che aumentano la probabilità di riproduzione.

Il paradosso di Mossman-Pacey mostra invece come fattori culturali e sociali (ideali estetici, pressione sociale, modelli di mascolinità) possano spingere verso comportamenti biologicamente controproducenti.

È un esempio emblematico di disallineamento tra selezione biologica e selezione culturale.

Implicazioni cliniche e sociali

Medicina e prevenzione

- maggiore informazione sui rischi riproduttivi degli steroidi,

- valutazione della fertilità negli uomini che hanno fatto uso di AAS,

- counseling medico mirato.

Psicologia e identità maschile

Il paradosso interroga anche il rapporto tra:

- corpo,

- identità,

- autostima,

- modelli culturali di mascolinità.

Conclusione

Il paradosso di Mossman-Pacey non è una provocazione mediatica, ma un dato scientifico rilevante.

Mostra come la ricerca ossessiva della prestazione fisica e dell’estetica possa entrare in conflitto con i meccanismi biologici fondamentali della riproduzione.

Comprenderlo significa promuovere una visione più integrata della salute maschile, che tenga insieme corpo, biologia, psicologia ed evoluzione.