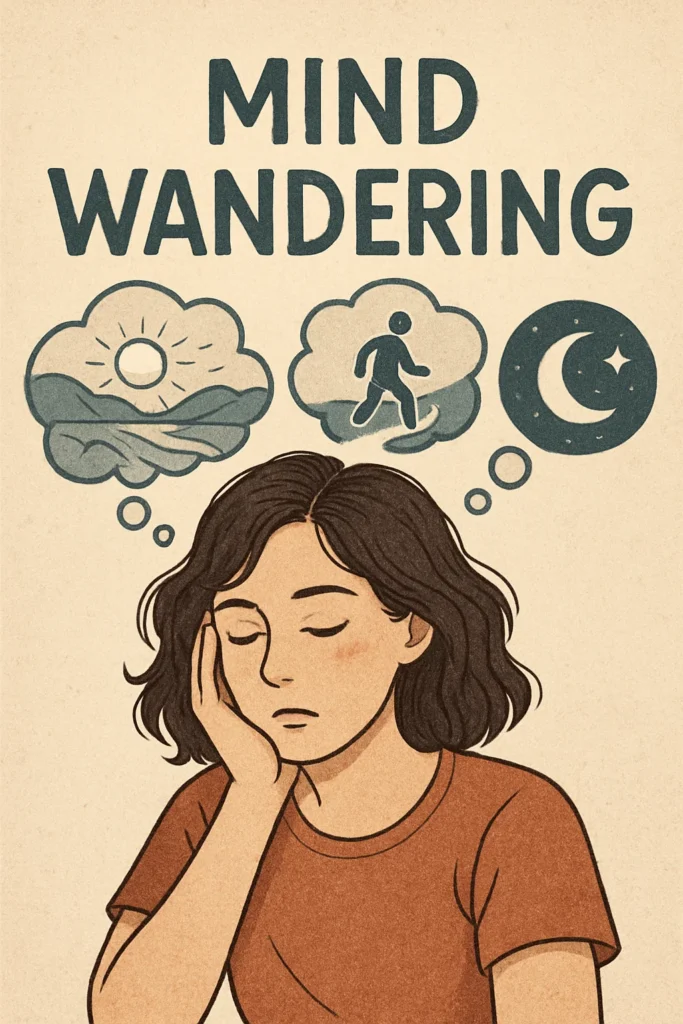

- Il mind wandering — ovvero quando l’attenzione si sposta da ciò che stiamo facendo verso pensieri non correlati — è un fenomeno diffuso, ma ancora poco esplorato sui social in ambito scolastico. Si stima che studenti dedichino tra il 30% e il 50% del tempo cosciente a questo tipo di pensieri Wikipedia.

- Alcuni momenti di “sogni a occhi aperti” possono addirittura favorire creatività, problem solving e memoria, specialmente se il contenuto è motivante Wikipedia.

- Applicazione concreta: racconta come gestire questo fenomeno con tecniche di interazione attiva o pause mentali, trasformando una potenziale distrazione in opportunità didattica.

Cos’è il Mind Wandering

Il mind wandering è lo spostamento spontaneo dell’attenzione da un compito in corso verso pensieri interni non collegati al contesto.

Esempio tipico: uno studente legge un brano di storia ma improvvisamente pensa al pomeriggio con gli amici.

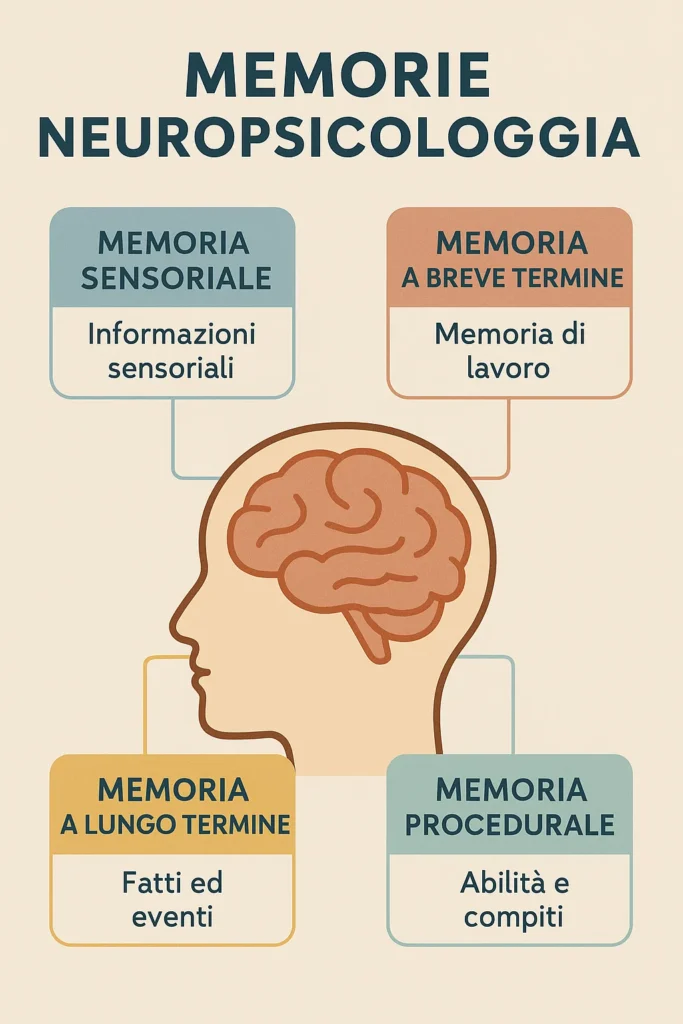

Dal punto di vista neuropsicologico, è correlato all’attività della Default Mode Network (DMN), rete cerebrale che entra in funzione quando non siamo concentrati su stimoli esterni.

Effetti negativi in ambito scolastico

- Perdita di informazioni: lo studente non assimila quanto spiegato.

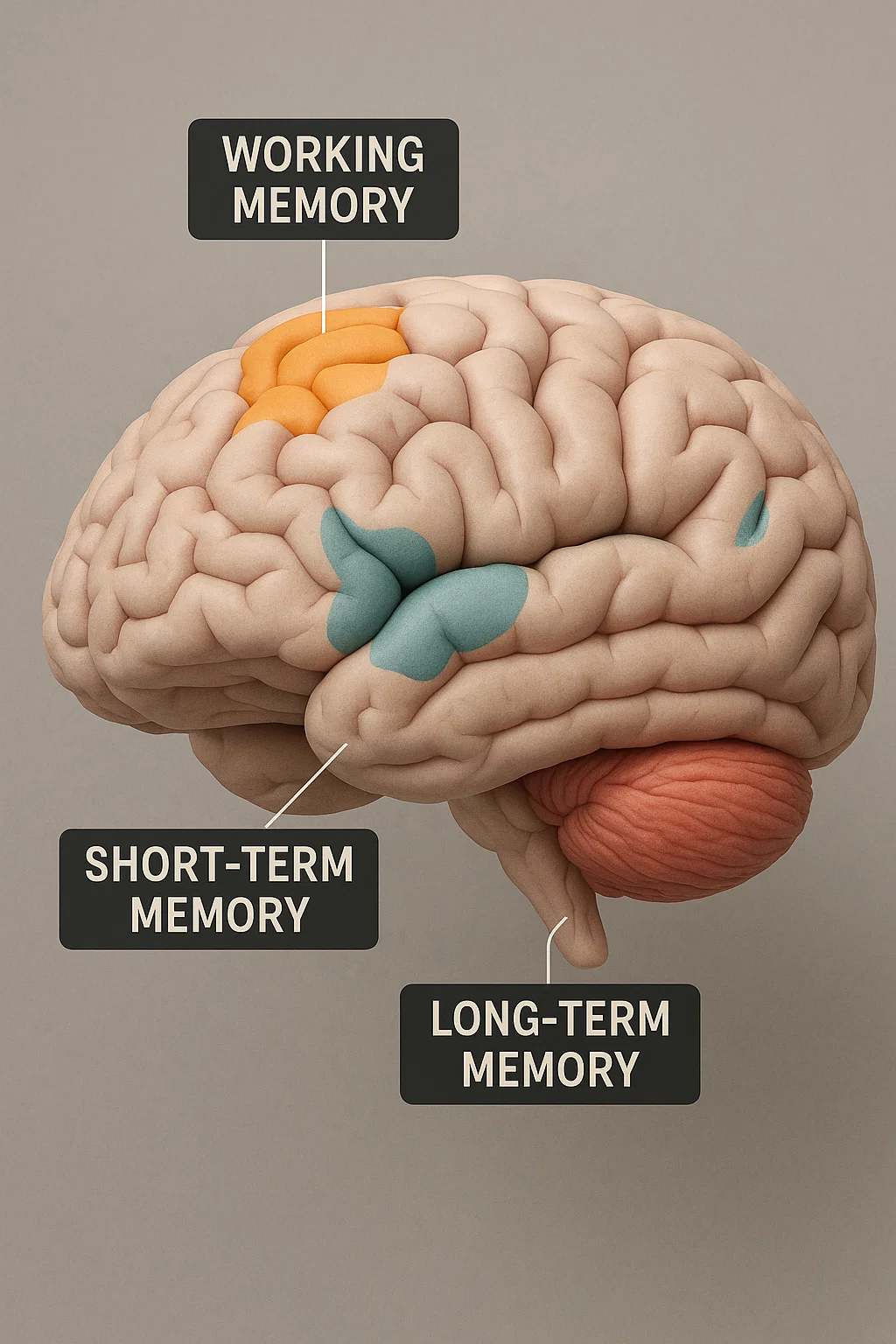

- Calano attenzione sostenuta e memoria di lavoro: ostacolando apprendimento strutturato.

- Aumento dell’errore: soprattutto in attività che richiedono vigilanza (es. calcoli matematici).

Un esempio concreto: in un esperimento, studenti che vagavano con la mente durante la lettura ricordavano il 50% in meno del testo rispetto ai compagni attenti (Smallwood et al., 2008).

Benefici cognitivi del Mind Wandering

Non tutto è negativo: le fughe mentali hanno anche valenze evolutive e creative.

- Creatività: durante divagazioni spontanee emergono connessioni nuove tra concetti.

- Problem solving: a volte la soluzione arriva proprio nei momenti di “mente in pausa”.

- Memoria prospettica: immaginare scenari futuri aiuta a pianificare.

Un esempio pratico: mentre lo studente si annoia, immagina un’app per studiare più facilmente. Quell’idea creativa nasce grazie al mind wandering.

Strategie didattiche per trasformare il fenomeno in risorsa

- Pause guidate – introdurre brevi momenti di riflessione creativa in classe.

- Didattica attiva – alternare spiegazioni frontali a domande stimolo e lavori di gruppo.

- Micro-narrazioni – raccontare storie o aneddoti legati alla materia: agganciano l’attenzione e la canalizzano.

- Tecniche metacognitive – insegnare agli studenti a riconoscere quando la mente “vaga” e a riportarla gentilmente sul compito.

- Uso consapevole – trasformare le fughe mentali in brainstorming: “Chiudete gli occhi, immaginate una soluzione e poi condividiamola”.

Esempio di applicazione in aula

Un insegnante di scienze, spiegando l’ecosistema, concede due minuti di “immaginazione libera”: gli studenti devono pensare a come sarebbe la Terra senza alberi. Al termine, condividono le loro immagini mentali. Risultato? Maggiore coinvolgimento emotivo e consolidamento della conoscenza.

Conclusione

Il mind wandering non è un nemico da combattere, ma un fenomeno cognitivo da comprendere e incanalare.

Nella didattica moderna, accettare che la mente degli studenti possa vagare significa riconoscere la natura dinamica del pensiero e sfruttarla per favorire creatività, motivazione e apprendimento significativo.

Come scriveva William James, padre della psicologia moderna:

“La mente è come un uccello che vola di ramo in ramo: ciò che conta è che, prima o poi, torni a posarsi.”