Una sospensione disciplinare non chiude una ferita educativa.

Il bullismo prospera dove i segnali di sofferenza vengono minimizzati, rinviati o non ascoltati.

Quando la scuola non ascolta: i segnali che non possiamo più permetterci di perdere

C’è un punto, in ogni vicenda di bullismo che esplode nello spazio pubblico, in cui l’attenzione si sposta rapidamente dalla sofferenza alla ricerca del responsabile. È una reazione comprensibile: il dolore collettivo chiede un volto, un nome, una decisione visibile. Ma se ci fermiamo lì, rischiamo di perdere ciò che conta davvero.

La sospensione di una dirigente scolastica, in un caso legato al bullismo, non può essere letta solo come un atto disciplinare. Sarebbe riduttivo. Quella sospensione è, prima di tutto, un segnale simbolico che interroga l’intero sistema educativo su una questione più profonda: abbiamo saputo ascoltare?

La sofferenza non arriva mai urlando

Dal punto di vista clinico, la sofferenza adolescenziale raramente si presenta in forma esplicita. Non arriva con una richiesta ordinata di aiuto, non si annuncia con parole chiare. Arriva di traverso.

Arriva come assenze ripetute, come un corpo che si ammala senza motivo apparente, come un silenzio improvviso, come un calo di rendimento che viene liquidato come “disinteresse”. Arriva come irritabilità, ritiro, sguardi che si abbassano.

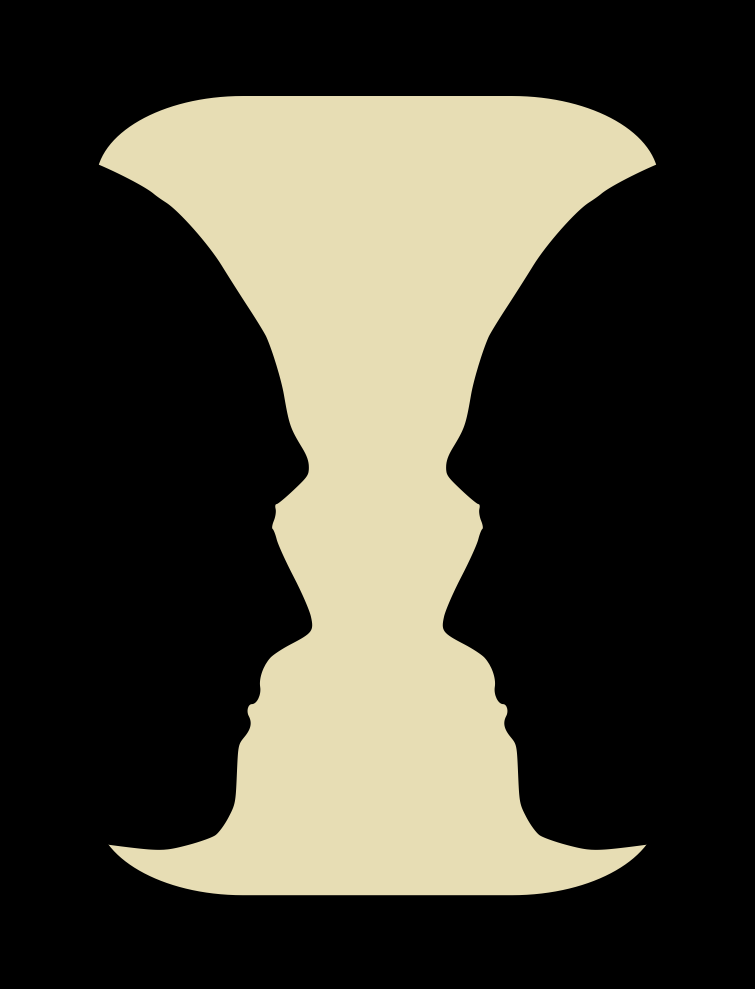

Il bullismo, in questo senso, è un fenomeno profondamente relazionale: non riguarda solo chi agisce e chi subisce, ma anche chi guarda, chi minimizza, chi rimanda. E soprattutto riguarda il contesto che, spesso senza volerlo, non intercetta i richiami della sofferenza.

Ascoltare non è un gesto gentile. È una responsabilità clinica ed educativa

Nella scuola, l’ascolto viene spesso confuso con la buona volontà individuale: “se vuole, può parlare”. Ma l’ascolto vero è un dispositivo strutturale, non un atto occasionale.

Ascoltare significa creare condizioni reali in cui uno studente possa dire “sto male” senza temere di essere etichettato, esposto, o – peggio – non creduto.

Molti ragazzi vittime di bullismo non tacciono perché non soffrono abbastanza, ma perché hanno imparato che parlare non cambia nulla. O che peggiora le cose. Questa è la frattura più grave: quando la scuola, che dovrebbe essere spazio di protezione simbolica, diventa un luogo in cui la sofferenza resta invisibile.

Oltre la logica della colpa

Attribuire una colpa individuale può placare temporaneamente l’indignazione, ma non cura il problema. Il bullismo prospera nei sistemi dove:

- i segnali vengono letti come “fasi” o “ragazzate”;

- la burocrazia soffoca il tempo dell’incontro;

- la responsabilità è sempre di qualcun altro.

Una scuola che ascolta è una scuola che si ferma prima, che non aspetta l’evento tragico per interrogarsi. È una scuola che investe tempo nella relazione, che forma gli adulti a riconoscere i segnali deboli, che offre spazi di parola continuativi e non emergenziali.

Non lasciare cadere i richiami

Ogni ragazzo in difficoltà lancia segnali. Alcuni sono evidenti, altri quasi impercettibili. Il problema non è la mancanza di segnali, ma la nostra capacità di leggerli come tali.

Se questa vicenda deve insegnarci qualcosa, è che l’ascolto non può essere delegato solo alla sensibilità del singolo docente o dirigente. Deve diventare una cultura condivisa, una priorità educativa, un criterio di funzionamento quotidiano.

Perché quando un ragazzo smette di parlare, spesso ha già parlato a lungo. E non è stato ascoltato.