La forma che decidiamo di dare alla luce

“Luce che si fa forma: così l’anima, temprata nella tenebra, diventa coscienza.”

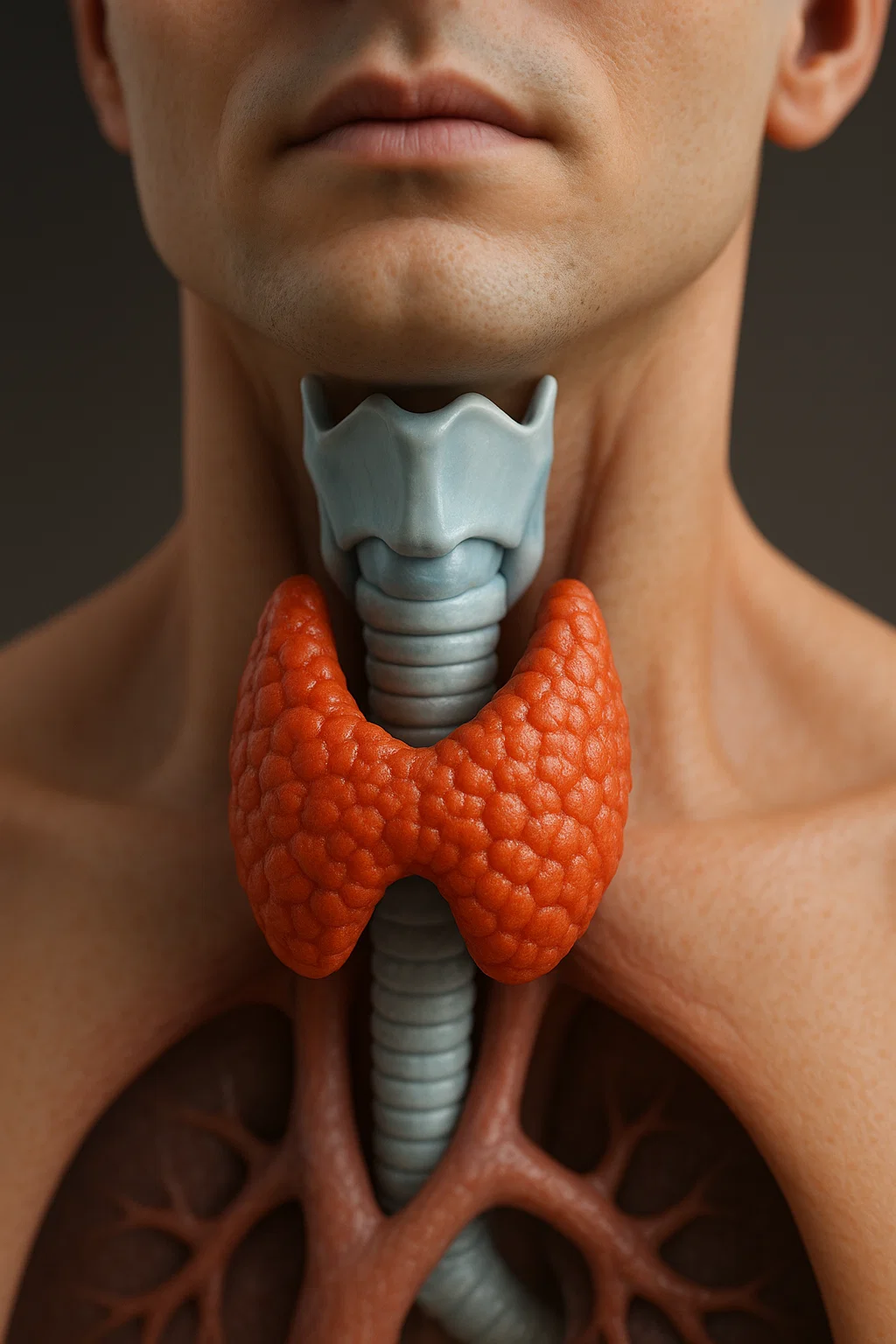

Nel cuore delle scelte umane vibra una tensione silenziosa, una dialettica tra possibilità e rinuncia, tra luce e materia, tra ciò che siamo e ciò che potremmo essere. Pavel Florenskij, genio dell’intelligenza mistica e scientifica, ci ha insegnato che la forma è luce che si trattiene, che prende corpo. In uno dei suoi passaggi più folgoranti, suggerisce che la verità non è data, ma formata: come un raggio che attraversa un prisma, si distingue in mille sfumature a seconda dell’angolo da cui lo si osserva.

In questa lente, ogni nostra decisione diventa il punto focale in cui la luce si condensa. E a ben guardare, ogni scelta è una metamorfosi silenziosa: potremmo restare carbone, o farci diamante. Non per valore intrinseco, ma per pressione, per pazienza, per interiorità.

Il peso delle decisioni: la geologia dell’anima

Il carbone e il diamante, come noto, condividono la stessa origine chimica: entrambi sono forme allotropiche del carbonio. Ma ciò che li distingue è l’intensità delle condizioni cui sono sottoposti. Il carbone è materia che ha scelto il riparo, il nascondimento. Il diamante, al contrario, è il risultato di una compressione estenuante, di un buio millenario, di una fedeltà a sé stessi nonostante tutto.

Così anche le scelte umane si configurano non tanto come atti volitivi episodici, ma come sedimentazioni, strati di coscienza accumulati nel tempo, decisioni che assumono forma. Ogni rinuncia, ogni passo in avanti, ogni sosta è una firma esistenziale.

L’angolo da cui guardi fa la luce che vedi

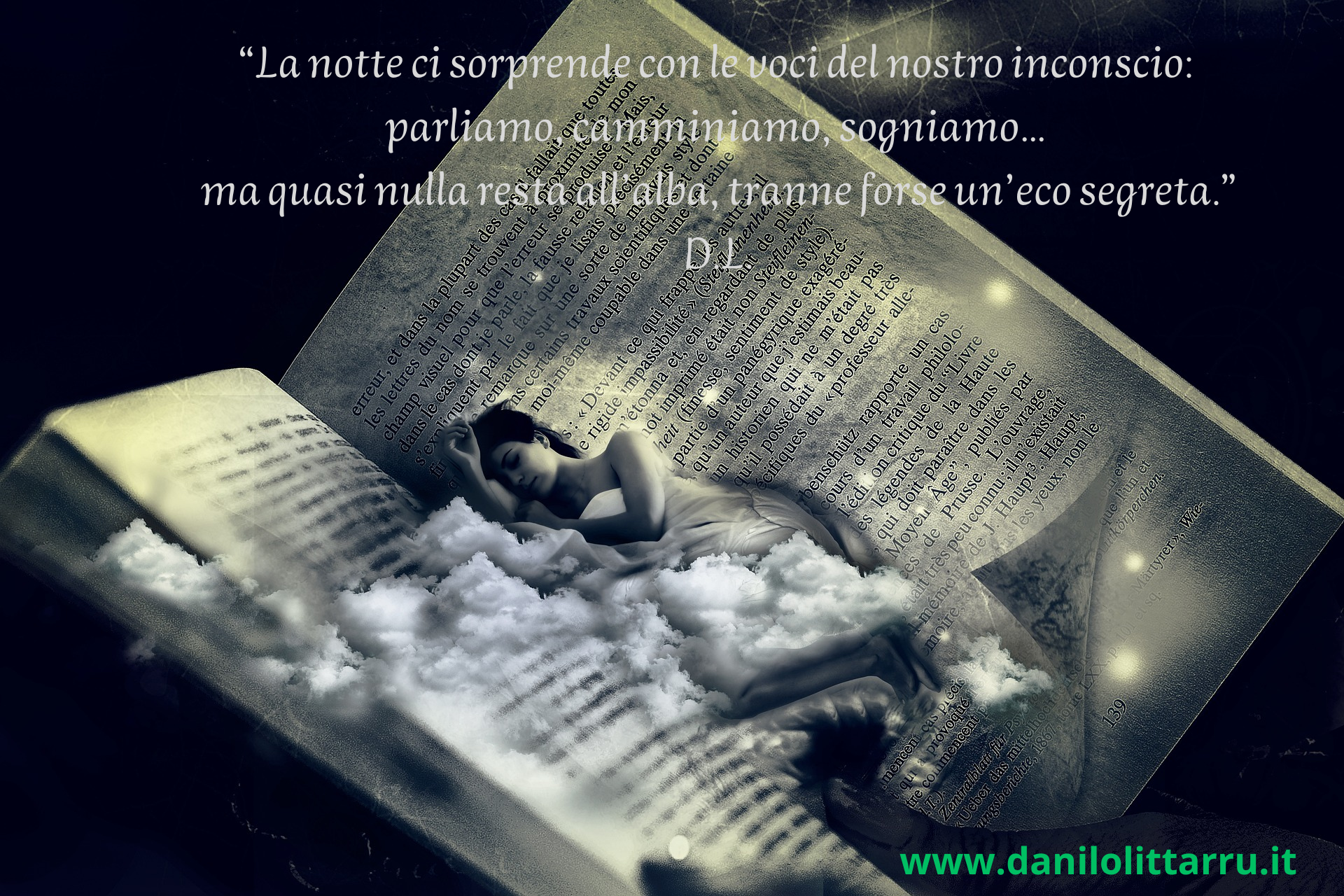

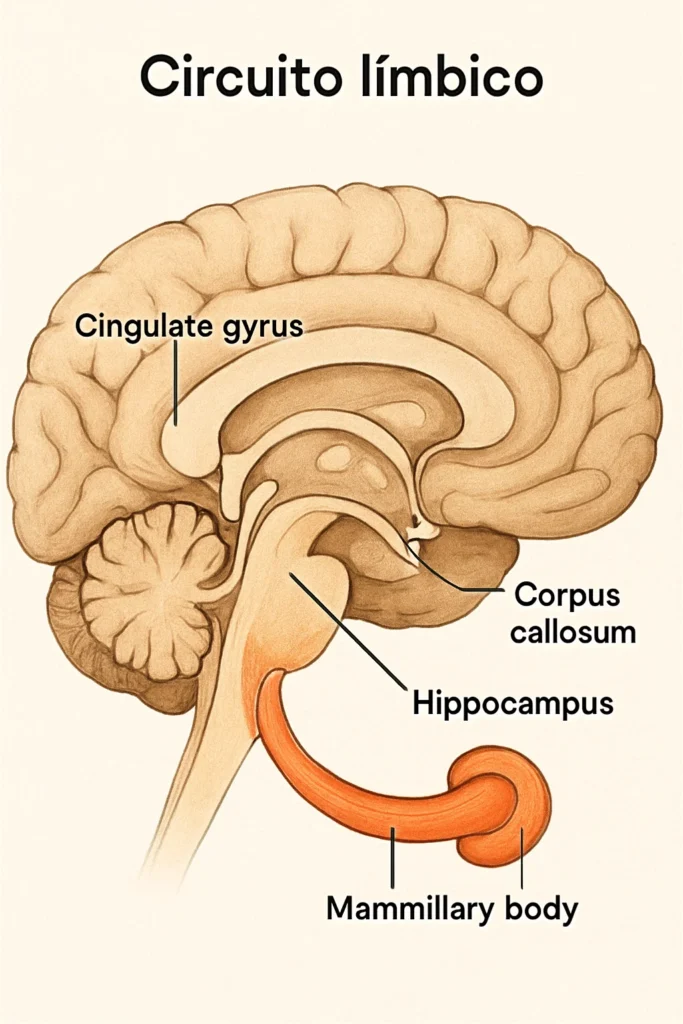

Florenskij amava dire che l’occhio interiore non vede la realtà, ma una realtà filtrata dalla disposizione del cuore. Come il prisma scompone la luce, così ogni nostro “sguardo” mentale può trasformare un problema in occasione, una sconfitta in radice di sapienza. Non è un ingenuo ottimismo, ma un realismo spirituale: il mondo non cambia, cambiamo noi nel guardarlo.

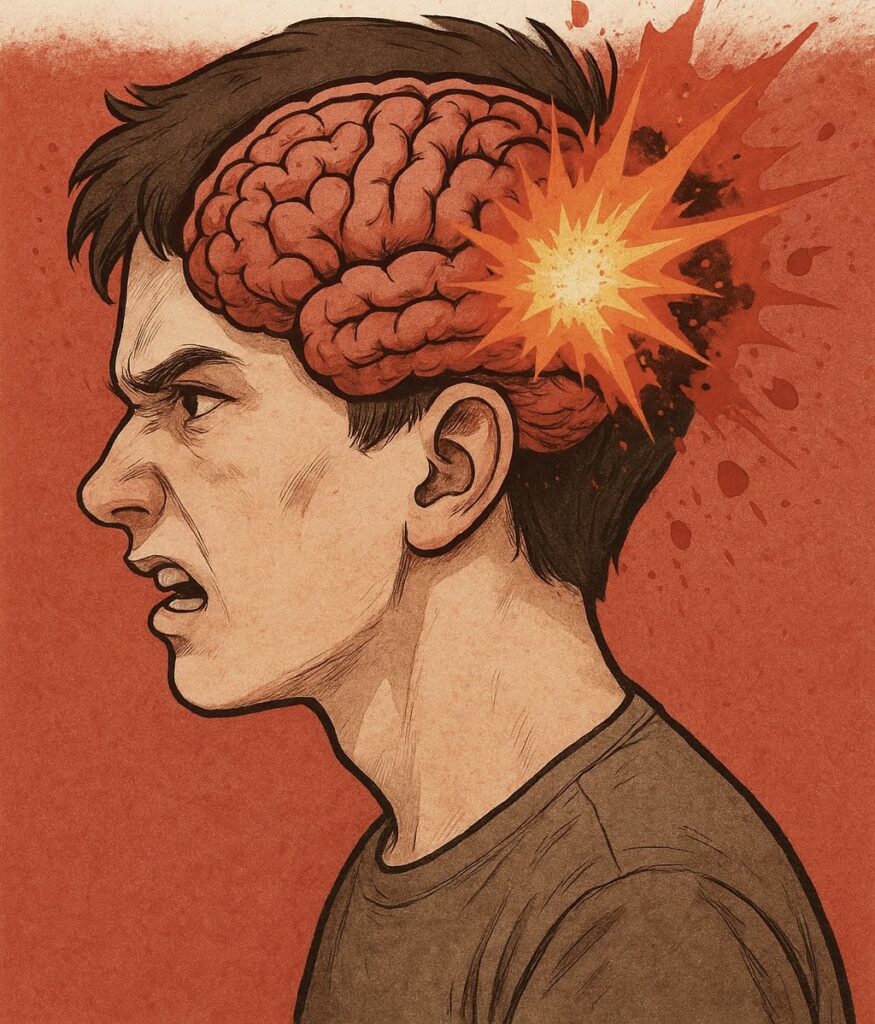

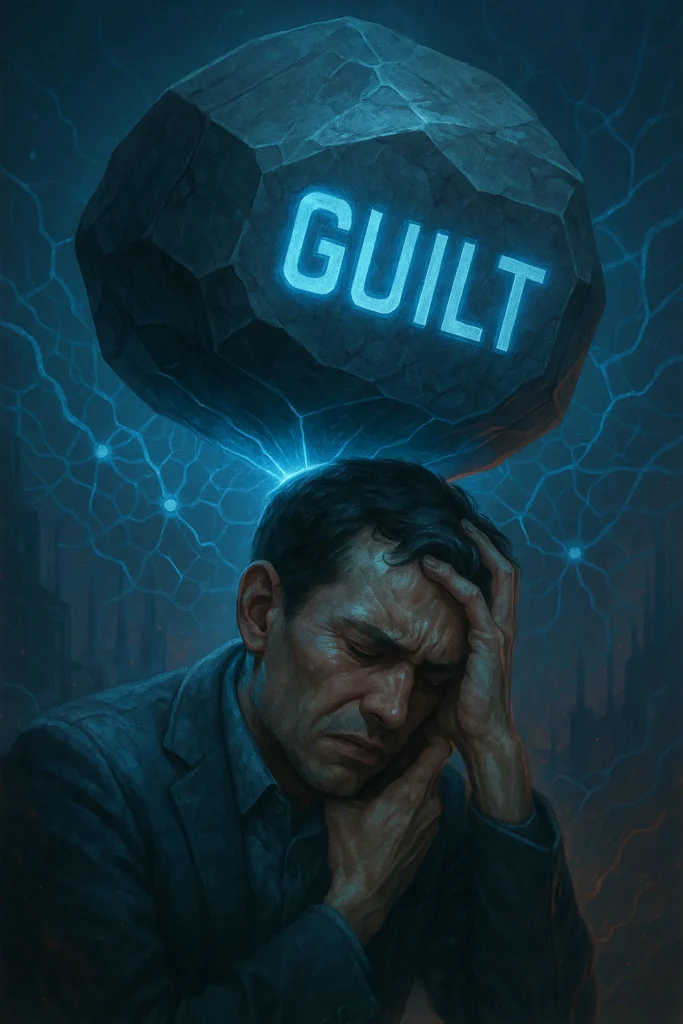

La depressione, la crisi, il lutto, l’abbandono – tutte queste sono esperienze che possono generare carbone o, in certi casi, produrre diamante. Non per automatismo, ma per scelta della forma da dare a ciò che ci accade. Il dolore, come insegna anche Viktor Frankl, può essere trasformato in significato. Ma solo se scelgo di farlo.

Psicologia delle forme: come modelliamo il senso

Nella psicologia esistenziale, ogni scelta è un atto creativo. Il soggetto non subisce il mondo, lo interpreta, lo forma, lo colora con la propria struttura di senso. È questa l’eredità più profonda di Florenskij: la verità non è un dato neutro, è una presenza che si plasma nella coscienza attraverso le forme che le diamo – etiche, estetiche, spirituali.

Dare forma al dolore, alla gioia, alla perdita, alla colpa, significa non lasciarli liquefare nel caos del non senso. È come scolpire la luce. Alcuni si pietrificano nelle loro esperienze; altri, con mani tremanti, le trasformano in cattedrali invisibili.

Diamante e carbone: due modi di attraversare il buio

La vera domanda non è “Cosa mi è successo?”, ma “Cosa ho deciso di fare con ciò che mi è successo?”. In questo senso, non esistono davvero traumi che non possano essere integrati, né felicità che durino senza forma. Ogni esistenza si gioca nella costanza con cui scegliamo se rimanere materia opaca o farci trasparenza solida.

Diamante e carbone non sono che due facce della stessa possibilità: la nostra. Entrambi vivono nel sottosuolo della nostra anima. Ma solo uno riflette la luce, perché ha deciso di attraversarla.

Conclusione: la scelta come opera d’arte

Ogni vita è una scultura. A volte levighiamo il dolore, altre volte lo abbandoniamo grezzo. Ma nulla è inutile, se lo scegliamo davvero. In un tempo dove tutto sembra deciso dal caso o dall’impulso, riscoprire la sacralità della scelta diventa un atto rivoluzionario.

Siamo ciò che decidiamo di diventare. E ogni nostra decisione è un modo di scolpire la luce.