“L’inclusione non è una strategia, ma una visione: educare è accogliere il possibile in ciò che il mondo chiama limite.” D.L.

La legge 104/92: fondamento giuridico dell’inclusione scolastica

La Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 rappresenta la pietra angolare del sistema italiano di tutela e valorizzazione delle persone con disabilità, in particolare in ambito scolastico. Essa riconosce il diritto all’educazione e all’istruzione nella scuola pubblica per tutti gli alunni con disabilità, promuovendo un modello di inclusione attiva e non meramente assistenziale.

Tale normativa ha profondamente trasformato l’approccio della scuola, sostituendo la logica dell’esclusione e della differenziazione (tipica delle classi speciali o differenziali) con quella dell’inclusione, intesa come progettazione personalizzata e corresponsabilità educativa.

Il PEI: cuore dell’intervento educativo personalizzato

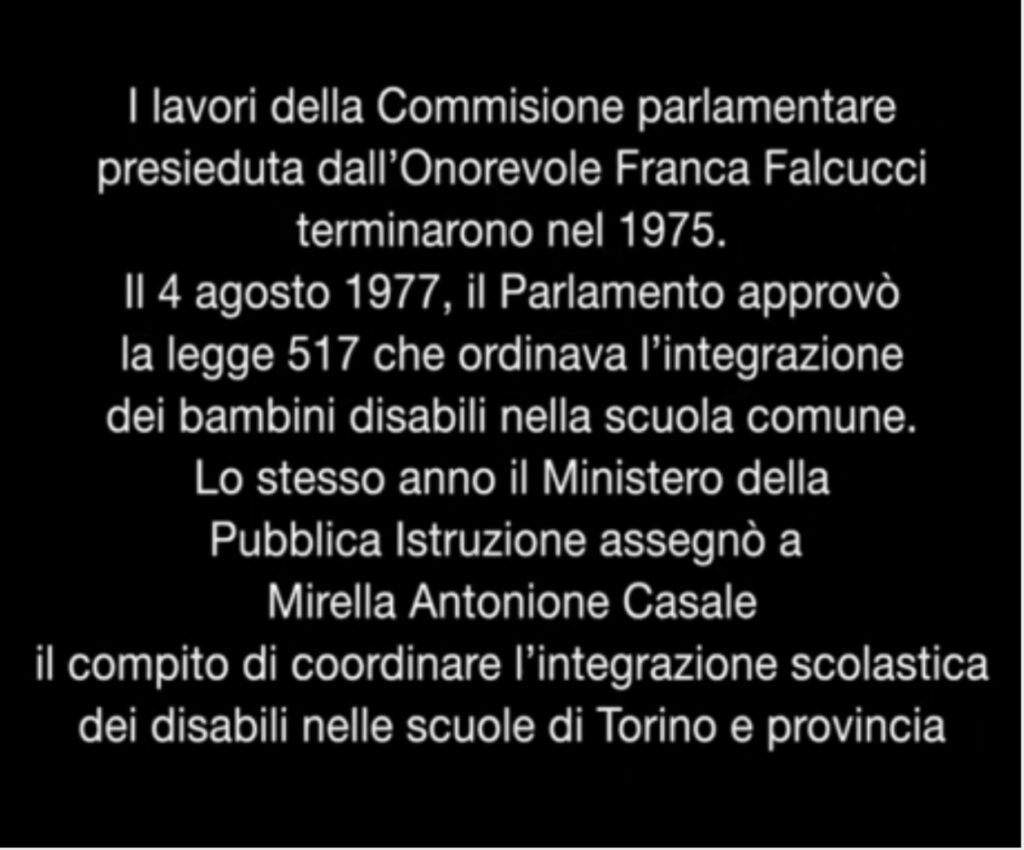

Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) è il documento cardine attraverso cui si attua l’inclusione. Introdotto ufficialmente dalla Legge 104, ma concettualmente anticipato da normative precedenti (DPR 416/74, Legge 517/77), il PEI rappresenta la progettazione integrata e dinamica degli interventi didattici, educativi e riabilitativi.

Il PEI è redatto annualmente dal Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione (GLO), che coinvolge docenti curricolari, docente di sostegno, famiglia, specialisti sanitari, educatori e rappresentanti dell’ente locale. Dal 2020 (D.Lgs. 66/2017 e i suoi decreti attuativi), il PEI è stato ulteriormente normato e digitalizzato, con nuovi modelli nazionali.

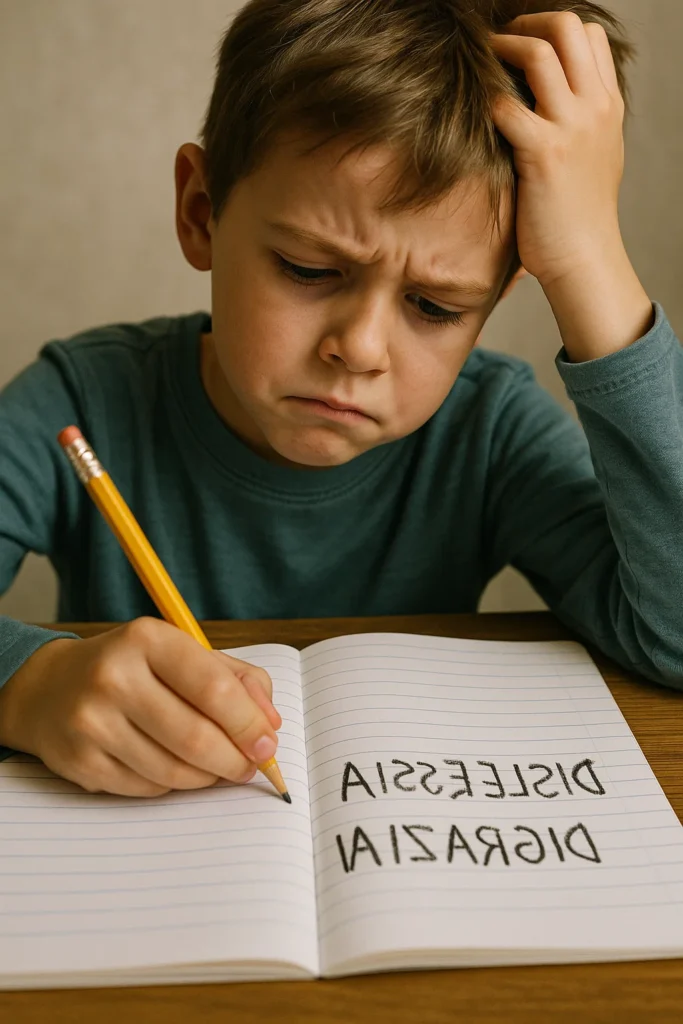

Gli alunni “H”: un termine oggi superato

La sigla “H” indicava in passato gli alunni con “handicap”, ma oggi è considerata obsoleta e poco rispettosa. Si preferisce parlare di alunni con disabilità, sottolineando un cambiamento semantico e culturale che mette la persona al centro, non la sua menomazione.

Le radici storiche: da Basaglia a Casale

La conquista dell’inclusione scolastica in Italia è frutto di una lunga battaglia culturale e giuridica. Tra le figure chiave:

- Franco Basaglia, psichiatra e riformatore, fu il promotore della Legge 180/1978 che sancì la chiusura dei manicomi. Il suo pensiero ha ispirato una visione della disabilità come diversità, non come devianza.

- Mirella Antonione Casale, pedagogista e ispettrice ministeriale, è la mente pedagogica dietro la transizione dalle classi differenziali all’integrazione. A lei si deve la stesura delle prime Linee Guida per l’integrazione scolastica e la diffusione del concetto di “didattica inclusiva”.

- Loris Malaguzzi, fondatore dell’esperienza di Reggio Children, ha dato impulso a una visione antropologica e democratica dell’educazione, in cui ogni bambino ha cento linguaggi, anche quelli che la disabilità non riesce a spegnere.

Un cammino di civiltà

Il processo legislativo e pedagogico che ha portato alla Legge 104 è stato lento, ma inarrestabile. Prima della 104, la Legge 517/1977 aveva già abolito le classi speciali, introducendo il concetto di integrazione. Con la 104, questo concetto si trasforma in inclusione, ovvero nella volontà di adattare il contesto educativo alle necessità dell’alunno, e non viceversa.

Conclusione: tra diritto e progetto di vita

L’inclusione non è una concessione, ma un diritto costituzionale. È lo Stato che si fa carico di garantire pari opportunità formative attraverso strumenti normativi, progettualità didattica e presenza di figure specialistiche.