Introduzione: l’essere umano non è mai la sua ferita

Nel panorama della psicologia contemporanea, uno dei concetti più potenti e trasversali è quello di nucleo intatto: una porzione profonda e non lesionata della persona, capace di resistere alla frammentazione, di riorganizzare l’esperienza e di riattivare il progetto di crescita anche dopo eventi traumatici, crisi evolutive o disagi psicopatologici.

È la parte che “resta in piedi” quando il resto sembra cedere.

È ciò che Winnicott definiva True Self, ciò che Cyrulnik vede come matrice della resilienza, ciò che Viktor Frankl riconosceva come “il resto che salva”, l’ultima libertà interiore a cui nessuna circostanza può accedere.

In una società frammentata e accelerata, parlare di nucleo intatto significa rimettere al centro la dignità strutturale della persona, oltre il sintomo, oltre l’errore, oltre la diagnosi.

1. Che cos’è il nucleo intatto? Un concetto clinico con radici profonde

Il nucleo intatto è un costrutto metapsicologico e fenomenologico che indica:

- la matrice profonda dell’identità,

- l’insieme delle competenze interne non lesionate,

- la dimensione stabile del Sé anche nelle crisi,

- il punto da cui riparte ogni processo di cura e cambiamento.

È il luogo in cui la persona conserva:

- capacità di desiderare,

- senso di continuità,

- motivazione alla vita,

- possibilità di fidarsi e di essere nel mondo.

Dal punto di vista clinico, il nucleo intatto non è riducibile a un concetto astratto: si manifesta in micro-segni di vitalità psichica, come un sorriso inatteso, un gesto cooperativo, una domanda improvvisa, un frammento di narrazione che “tiene insieme”.

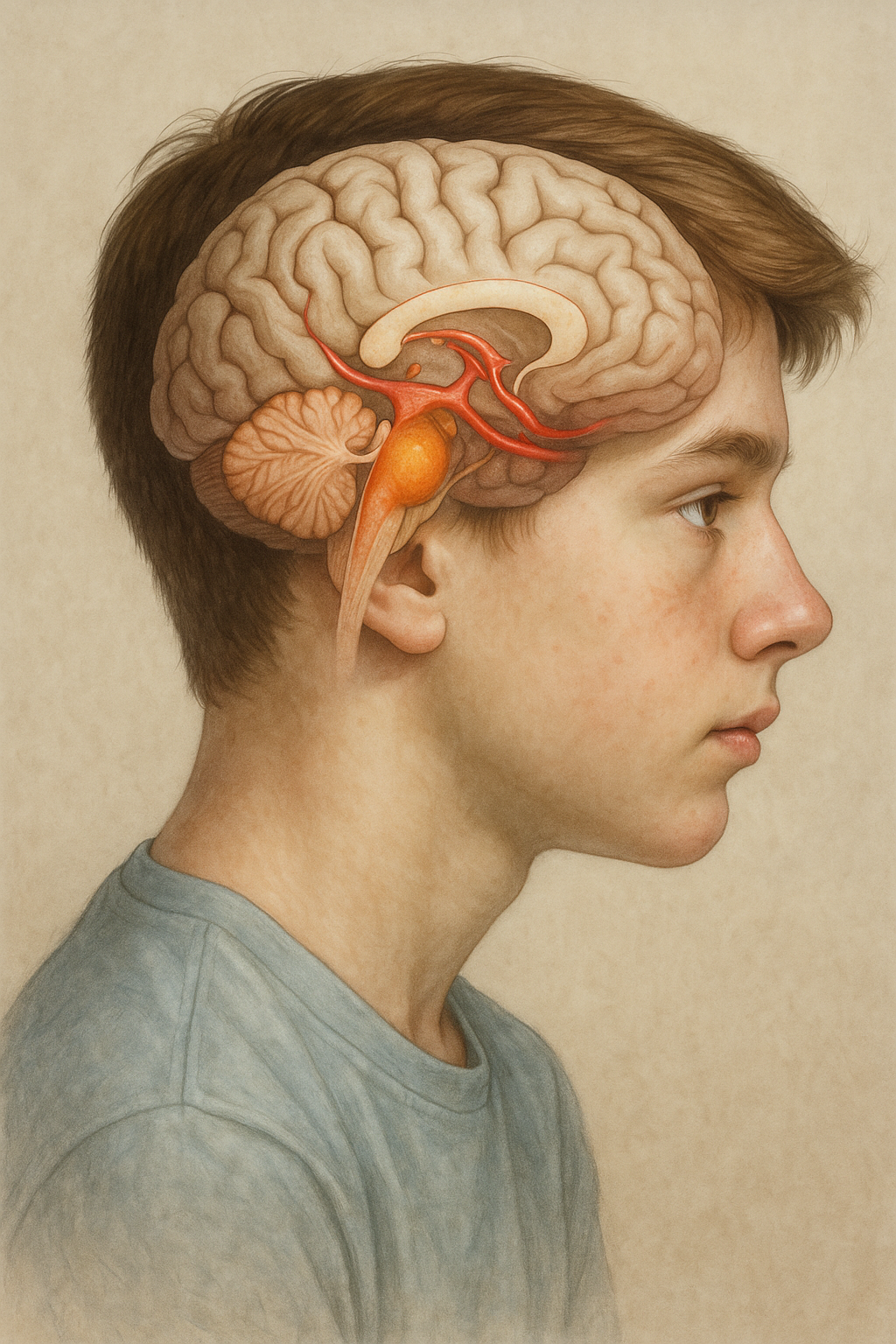

2. Il nucleo intatto nell’adolescenza: quando tutto cambia

L’adolescenza è un tempo di oscillazione tra costruzione e perdita di equilibrio.

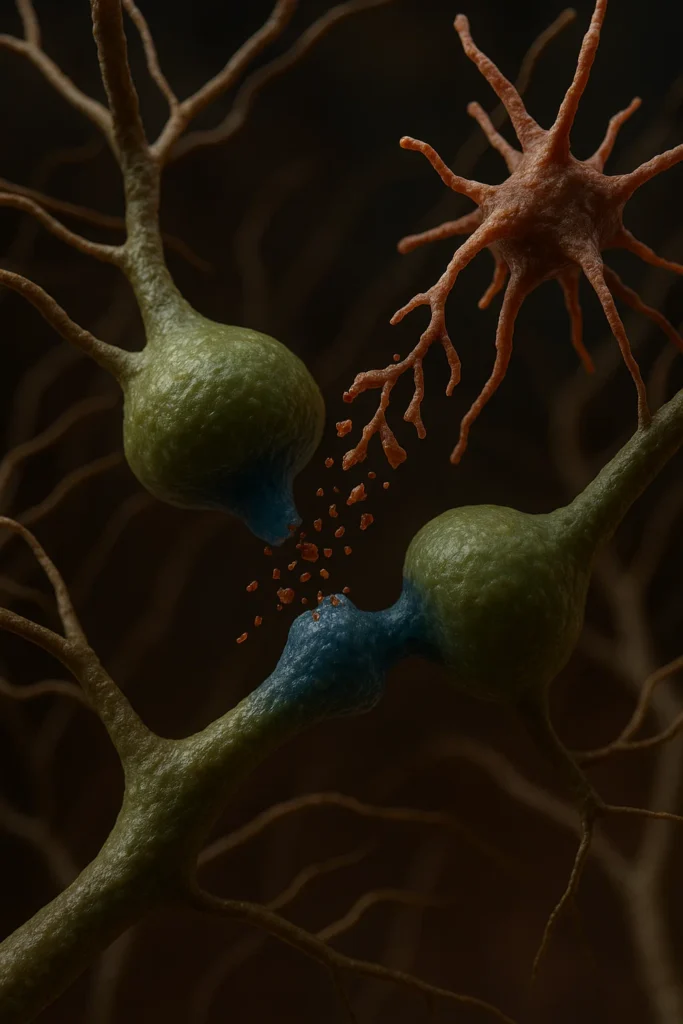

A livello neurobiologico, la corteccia prefrontale e i circuiti dopaminergici attraversano una profonda riorganizzazione (Blakemore, 2018).

A livello identitario, il ragazzo sperimenta una pluralità di Sé, spesso contraddittori.

In questo scenario l’adulto rischia di vedere solo:

- comportamenti oppositivi,

- impulsività,

- chiusure,

- disregolazioni emotive.

Ma dietro la superficie disorganizzata esiste quasi sempre un nucleo di continuità, che nel clinico, nell’educatore e nell’insegnante chiede uno sguardo capace di distinguere ciò che appare da ciò che è ancora sano.

Nelle psicopatologie emergenti (disturbi del pensiero, depressioni atipiche, ritiro sociale, ideazioni dissociative), il lavoro parte proprio da lì: da ciò che non si è spezzato.

3. Pedagogia del nucleo intatto: educare significa custodire la parte sana

Nella scuola, la psicologia del nucleo intatto invita a un cambio di paradigma:

non si interviene sulla patologia, ma sulle possibilità.

Significa credere che:

- nessuno coincide con la sua diagnosi;

- ogni alunno possiede un punto di forza nascosto;

- la relazione educativa è un atto di fiducia nelle potenzialità non ancora visibili;

- il comportamento non definisce l’identità.

Questa prospettiva è particolarmente efficace nella didattica inclusiva, nei PEI e nei PDP:

l’obiettivo non è correggere il deficit, ma potenziare il nucleo sano, valorizzare le microcompetenze, costruire continuità tra ciò che il ragazzo è e ciò che può diventare.

Educare, in fondo, significa sempre “andare verso la parte non ferita dell’altro”.

4. Clinica del nucleo intatto: quando si cura ciò che è rimasto vivo

In psicoterapia, soprattutto con adolescenti e giovani adulti, lavorare sul nucleo intatto implica tre movimenti fondamentali:

a) Ricontattare la parte integra del Sé

È il processo di Winnicott: fornire un ambiente sicuro in cui il soggetto possa riemergere dalla difesa e mostrare elementi autentici.

b) Riattivare il desiderio (Frankl)

Il nucleo intatto è sempre orientato al senso: la persona può riprendere a desiderare quando si sente vista, non giudicata e accompagnata nella riorganizzazione del significato.

c) Ricostruire continuità narrativa

Molte crisi psicotiche, dissociative o depressive sono crisi di narrazione.

Il nucleo intatto permette di riannodare i fili, restituendo una storia che il soggetto sente di poter abitare di nuovo.

Questo lavoro è oggi documentato anche nelle neuroscienze dell’attaccamento: la capacità di regolazione interiore emerge dalla qualità delle relazioni significative (Siegel, 2020).

5. Dimensione esistenziale: l’ultima libertà dell’essere umano

Al di là della clinica e dell’educazione, il nucleo intatto ha una valenza spirituale ed esistenziale.

Viktor Frankl, sopravvissuto ai lager, lo descriveva così:

“Esiste nell’uomo un residuo di libertà che nessuna condizione può violare.”

È quella scintilla che:

- ci fa rialzare,

- ci permette di ritrovare significato,

- mantiene aperta la possibilità di rinascita.

In un’epoca segnata da ansia, isolamento digitale e impoverimento emotivo, il nucleo intatto diventa una vera rivoluzione antropologica:

ci ricorda che non siamo definiti da ciò che ci accade, ma da come scegliamo di rispondere.

6. Perché oggi parlare di nucleo intatto è necessario

- Perché i ragazzi vivono in un contesto di fragilità emotiva senza precedenti.

- Perché la scuola rischia di ridurre gli studenti a numeri o diagnosi.

- Perché la clinica deve tornare a vedere la persona prima del disturbo.

- Perché la società confonde la prestazione con il valore.

Il nucleo intatto è un invito a rimettere al centro la dignità originaria della persona, a credere che esiste sempre qualcosa da cui rinascere.

Conclusione

La psicologia del nucleo intatto non è un’idea astratta: è una lente clinica, educativa ed esistenziale che permette di vedere la parte più vera della persona.

È ciò che resta integro quando tutto sembra frantumarsi.

È il fondamento della resilienza, dell’educazione autentica e della cura.

Riconoscerlo significa dare all’altro la possibilità di ritrovare sé stesso.