Il dolore dei genitori e l’eredità invisibile di una vita breve

Ci sono testi che non cercano il click, ma l’incontro.

Questo è uno di quelli. Parla di una perdita che non fa rumore ma spezza il tempo, di un dolore che non si supera e di un’eredità che continua ad agire. È un contenuto pensato per chi scorre, si ferma, riconosce. Per chi non cerca risposte, ma verità abitabili.

Quando accade, tutto si ferma

La morte improvvisa di un figlio, soprattutto quando è giovane, non è un fatto: è una frattura. Nulla anestetizza davvero questo dolore. Non il tempo, non le parole giuste, non le spiegazioni. Il mondo continua, ma dentro tutto si arresta. Scriverne significa rinunciare alla retorica e restare fedeli al reale.

Il dolore non chiede di essere spiegato. Chiede di non essere tradito.

Sospendere il “perché”

Il primo gesto autentico è il silenzio. Non quello che evita, ma quello che rispetta. Il “perché” non consola; spesso ferisce. Trasformare la perdita in una lezione immediata è una forma sottile di violenza. La morte di un figlio non è un problema da risolvere: è un limite da abitare.

Il tempo che non coincide più

Dopo, il tempo cronologico va avanti: giorni, impegni, stagioni.

Il tempo interiore no. Resta inchiodato a un istante preciso. Questo scarto è uno degli aspetti più destabilizzanti del lutto: il mondo non si ferma, mentre la vita interiore sì. Qui cade l’illusione del controllo e si rivela la fragilità radicale dell’esistere.

Il dolore come luogo

Non si “supera” la morte di un figlio.

Si impara, forse, a stare nel dolore senza esserne distrutti. Il dolore non è un nemico: è il segno di un amore reale, ferito ma vivo. Si soffre perché si è amato. E l’amore non si ritira quando perde.

Il dolore testimonia che quella vita ha contato infinitamente.

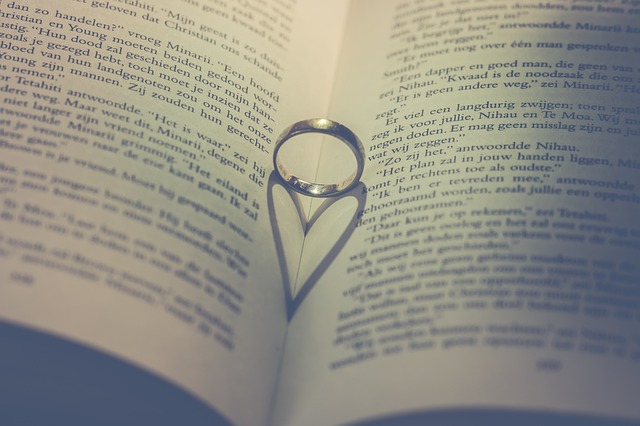

L’eredità che resta

Qui lo sguardo cambia.

L’eredità non è ciò che un figlio lascia.

È ciò che incide in chi resta.

Gesti, parole, sguardi, un modo unico di abitare il mondo continuano ad agire. Non come nostalgia, ma come presenza trasformante. Una vita breve non è una vita incompiuta se ha generato senso, se ha cambiato per sempre chi l’ha amata.

Oltre la contingenza, non oltre l’amore

Andare “oltre” non significa negare il dolore. Significa rifiutare che la morte abbia l’ultima parola. Chi perde un figlio non torna come prima — perché non è possibile — ma può imparare a vivere come può, senza tradire ciò che ha amato.

L’esistenza diventa più essenziale. Più nuda. E, paradossalmente, più vera.

Conclusione

Un figlio non muore solo nel giorno in cui se ne va. Continua a vivere ogni volta che il suo amore modifica il nostro modo di stare al mondo. L’eredità più profonda non è il ricordo, ma la trasformazione. Ed è lì, nel punto più fragile, che la vita chiede di essere custodita.