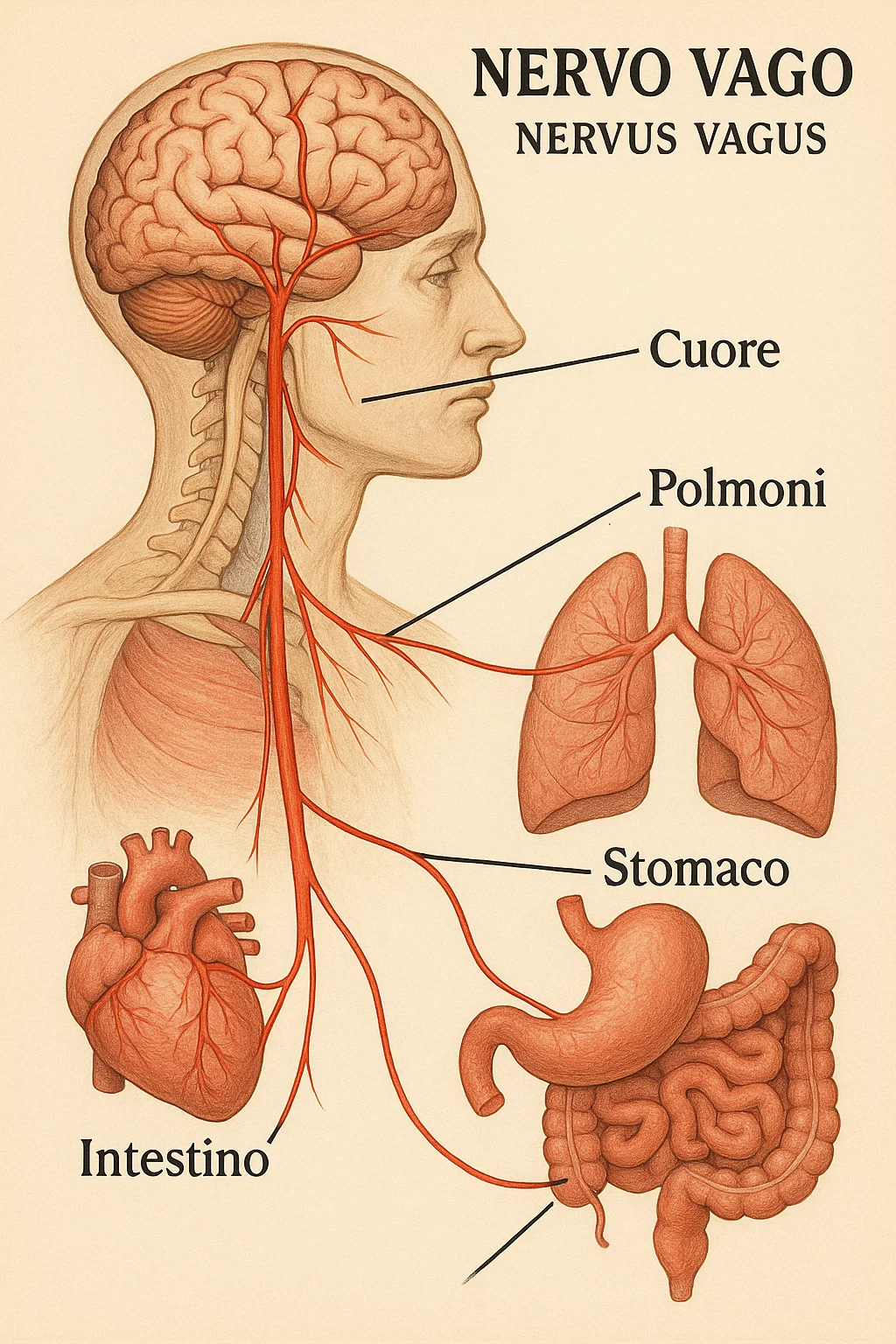

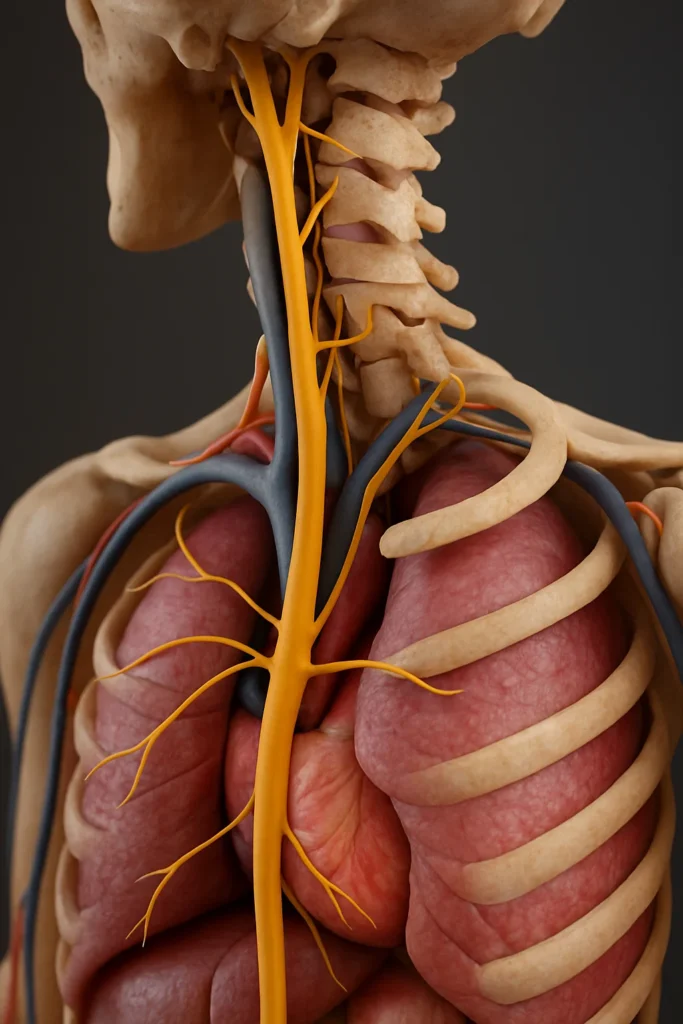

Il nervo vago, spesso chiamato “il grande sconosciuto”, è in realtà uno degli attori principali del nostro equilibrio psico-fisico. È il decimo nervo cranico e corre come un’autostrada invisibile dal cervello fino agli organi più vitali: cuore, polmoni, stomaco, intestino.

Un regista silenzioso del corpo

Il nervo vago è la colonna portante del sistema nervoso parasimpatico, quello che contrasta lo stress e favorisce il recupero.

- Rallenta il battito cardiaco quando l’ansia accelera il cuore.

- Regola la respirazione, favorendo profondità e calma.

- Influenza la digestione, coordinando i movimenti intestinali.

- Partecipa all’equilibrio emotivo, perché in dialogo costante con l’amigdala e la corteccia prefrontale.

Quando il vago funziona bene, ci sentiamo centrati; quando è ipofunzionante, possono emergere tachicardia, disturbi gastrointestinali, insonnia, ansia.

Il nervo vago e la mente

Le neuroscienze hanno mostrato che il vago è fondamentale anche per la regolazione emotiva. La teoria polivagale di Stephen Porges spiega come questo nervo agisca da “radar sociale”: ci aiuta a sentirci sicuri, a connetterci con gli altri, a modulare le risposte allo stress.

Un vago “allenato” favorisce resilienza, calma interiore e maggiore capacità di concentrazione. Non è un caso che molte pratiche educative e terapeutiche oggi inseriscano tecniche di respirazione diaframmatica, mindfulness e biofeedback vagale.

Esempi pratici in ambito didattico

Nelle scuole, attivare il nervo vago può diventare una strategia semplice ma potente:

- Respiri lenti collettivi all’inizio della lezione → abbassano la tensione e favoriscono l’attenzione.

- Pausa attiva con stretching e vocalizzi → stimolano il vago e rimettono in moto le energie cognitive.

- Spazi di silenzio guidato → aiutano studenti ansiosi a recuperare controllo.

In alcuni progetti pilota, brevi sessioni di esercizi di coerenza cardiaca hanno ridotto i livelli di ansia e migliorato le prestazioni mnemoniche degli studenti.

Conclusione

Il nervo vago non è solo un dettaglio anatomico: è una vera cerniera tra corpo, emozioni e mente. Conoscerlo e stimolarlo significa imparare a regolare se stessi, a scuola come nella vita quotidiana.