Introduzione

Ogni passaggio scolastico — dall’infanzia alla primaria, dalle medie al liceo, o anche solo un cambio di aula o di insegnante — rappresenta molto più che un semplice spostamento organizzativo.

È, in realtà, una transizione neuropsicologica: un processo complesso in cui il cervello rinegozia le proprie mappe cognitive, affettive e sociali per adattarsi a un nuovo contesto.

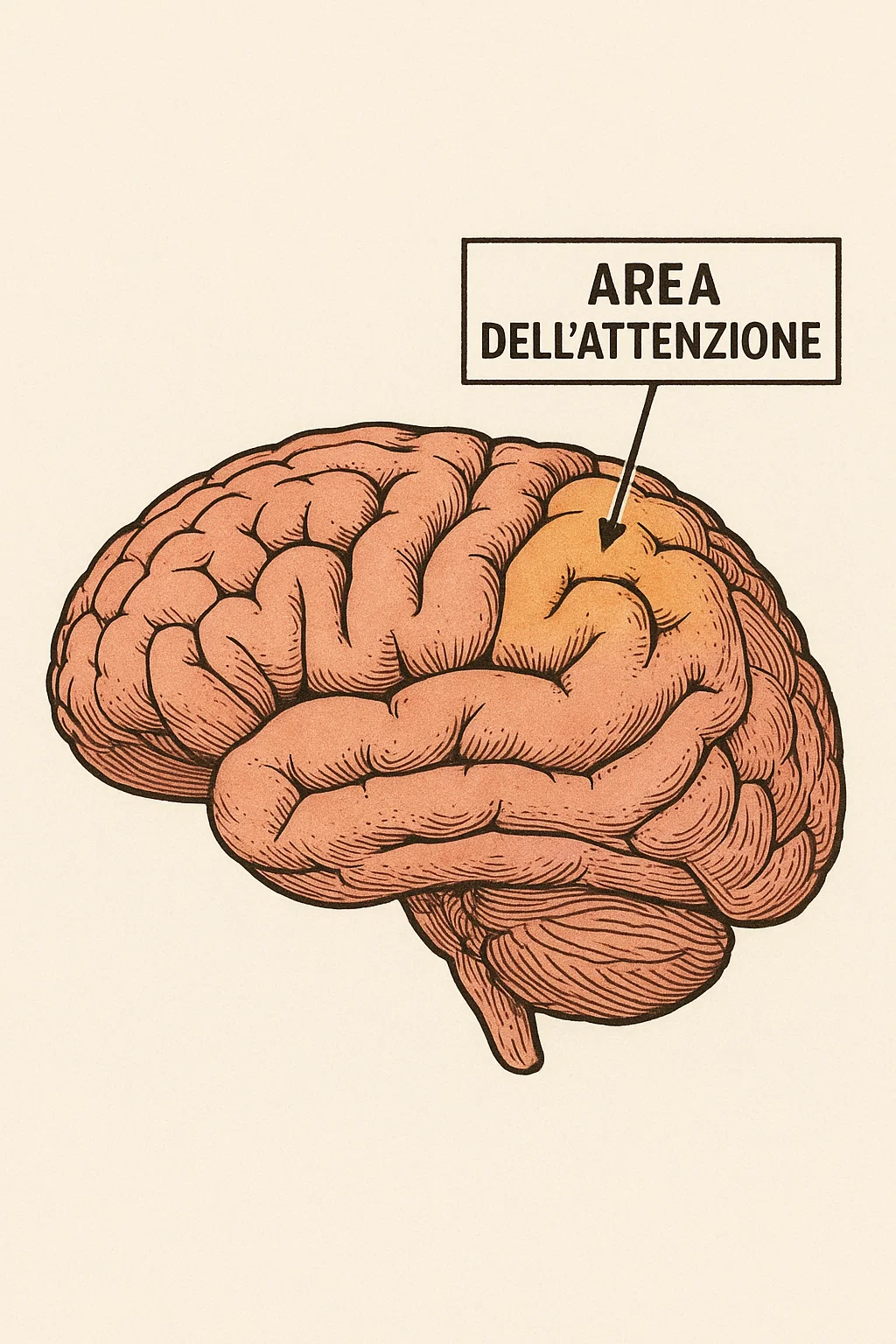

Le neuroscienze mostrano che il cambiamento ambientale mobilita reti cerebrali legate all’attenzione, alla memoria e alla regolazione emotiva. Ogni nuova classe, ogni spazio diverso, ogni dinamica sociale riattiva nel cervello l’antico meccanismo dell’adattamento all’ambiente — una forma di “plasticità situata” che è tanto biologica quanto educativa.

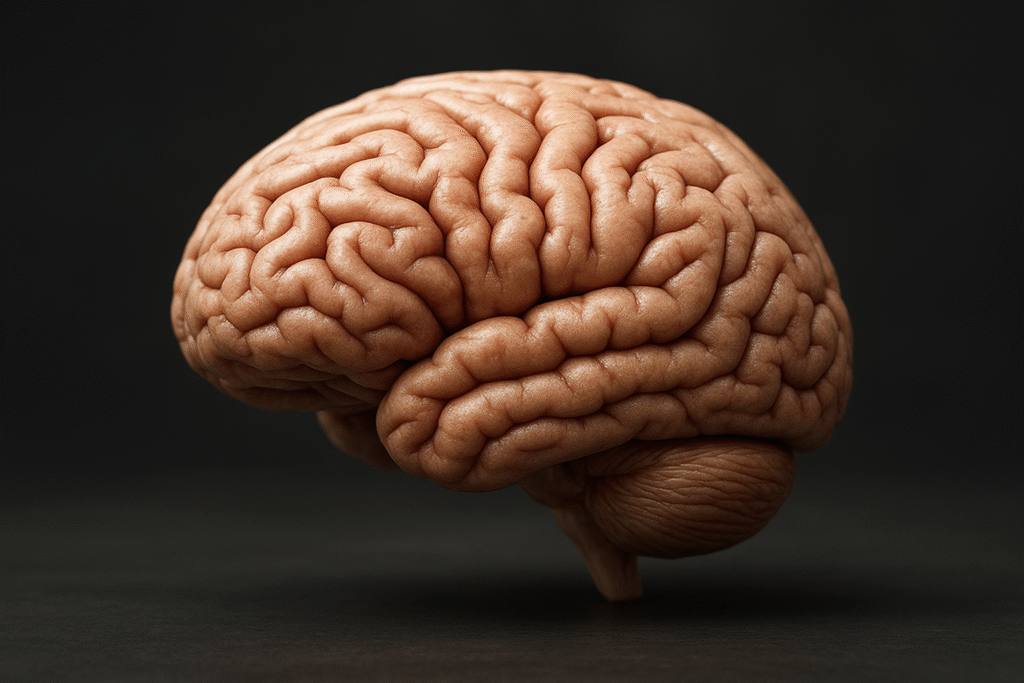

La neurobiologia del cambiamento: un cervello in ricalibratura

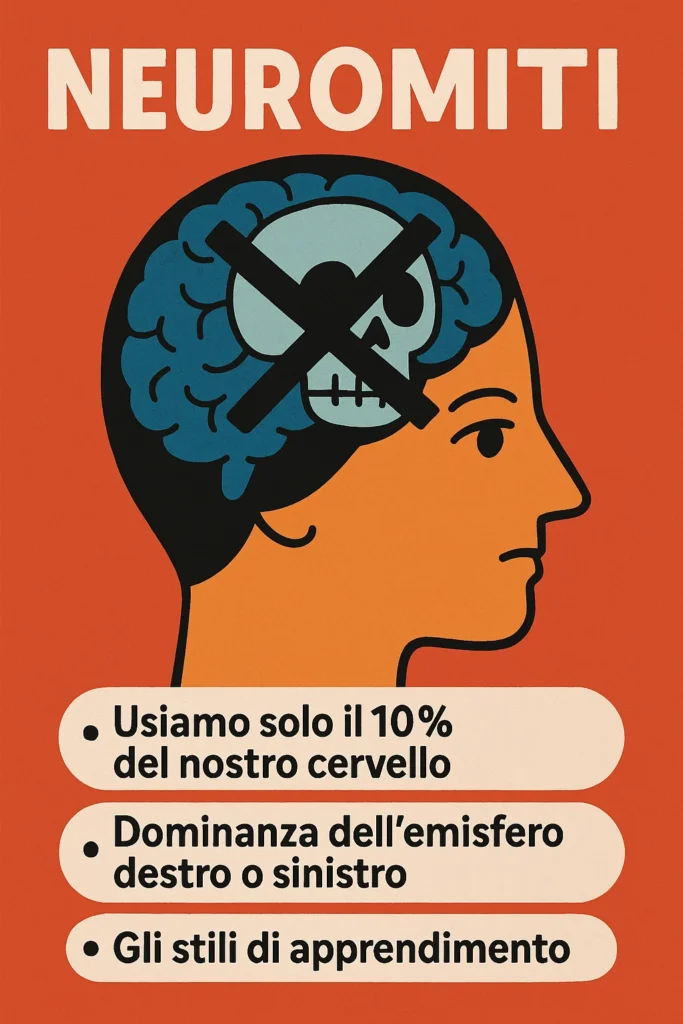

Il cervello umano è costruito per cambiare, ma il cambiamento ha un costo cognitivo.

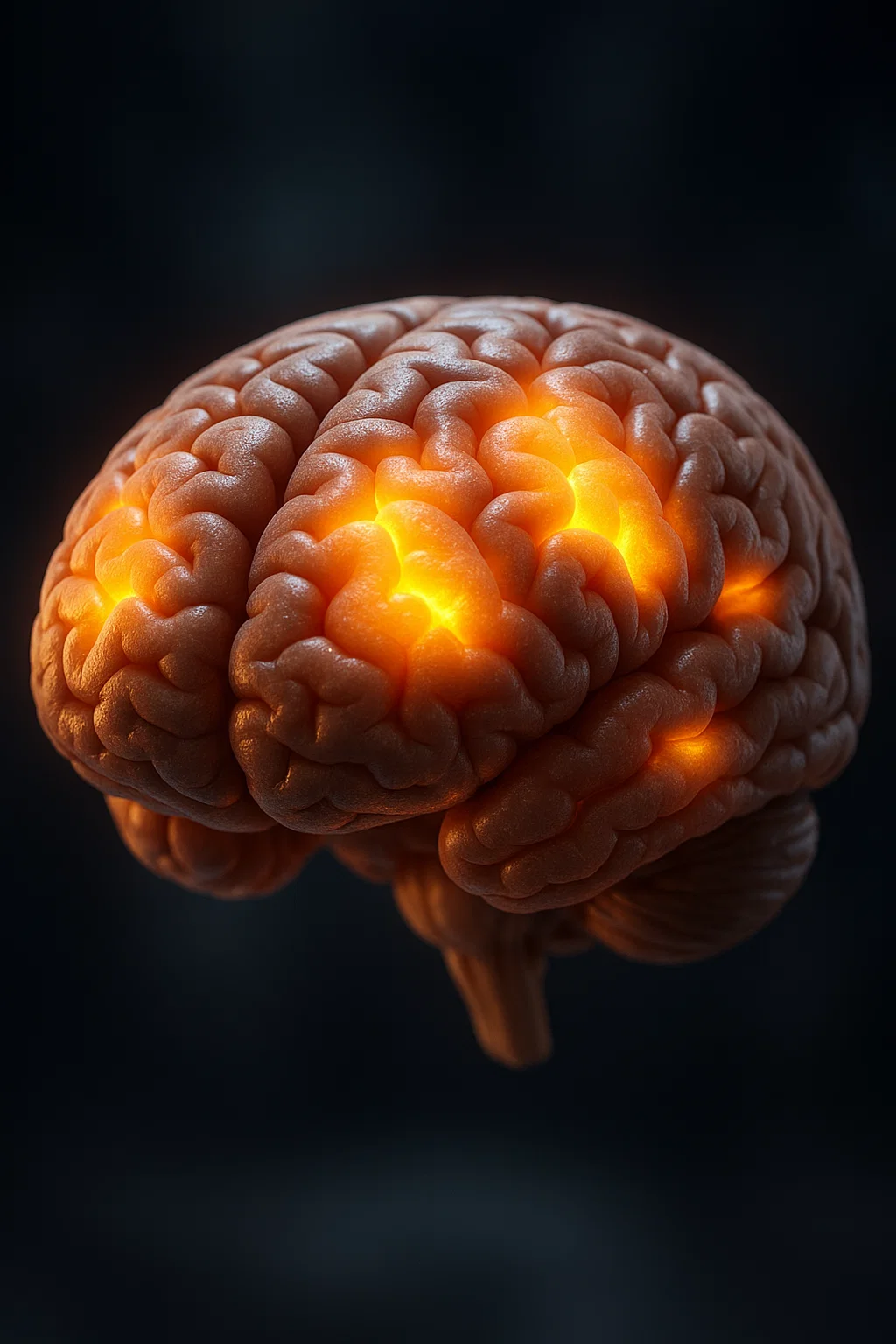

Durante una transizione scolastica, aree come l’ippocampo (mappatura spaziale e memoria contestuale) e la corteccia prefrontale (pianificazione, controllo, decisione) entrano in uno stato di intensa attività.

Il sistema limbico, in particolare l’amigdala, monitora costantemente il grado di sicurezza e familiarità dell’ambiente, attivando risposte emotive legate all’incertezza o alla novità.

Il risultato è un cervello “in viaggio”: da un lato stimolato da nuove esperienze, dall’altro esposto a un surplus di stress adattivo.

Questo equilibrio tra curiosità e vulnerabilità è ciò che definisce il periodo delle transizioni: un momento di massima plasticità, ma anche di fragilità cognitiva ed emotiva.

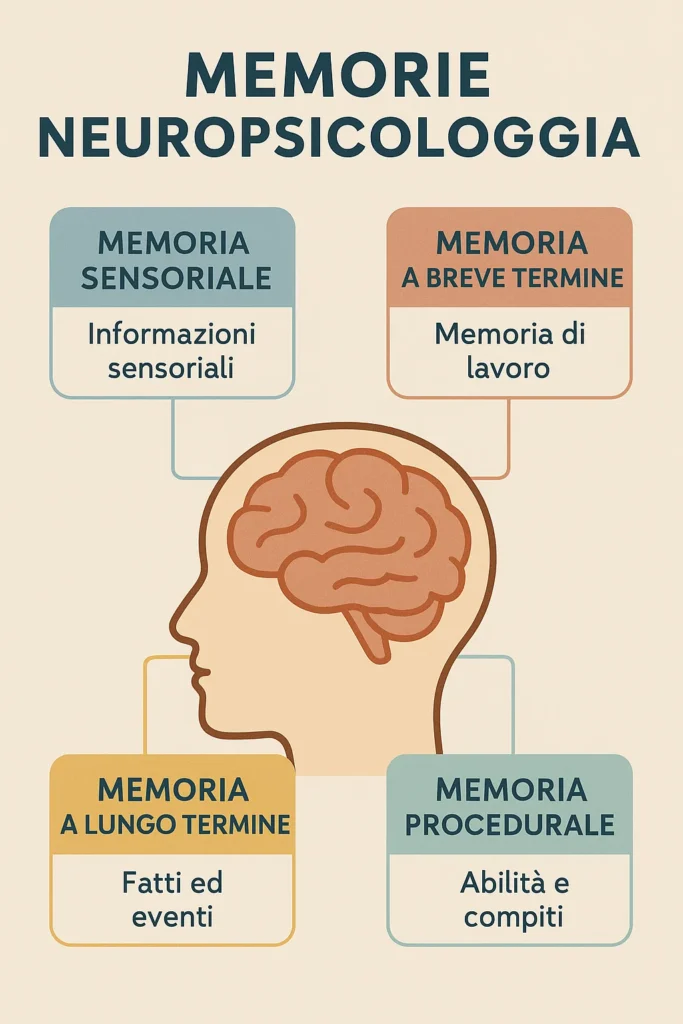

Plasticità e memoria contestuale

Ogni ambiente scolastico genera specifiche tracce mnestiche contestuali.

Il cervello associa gli apprendimenti a un contesto sensoriale preciso: la disposizione dei banchi, la voce dell’insegnante, l’odore dell’aula, la luce che entra dalle finestre.

Quando l’ambiente cambia, queste ancore percettive vengono modificate o rimosse.

Questo spiega perché, dopo un cambio di aula o di scuola, gli studenti possano sperimentare una temporanea caduta nella performance o nella concentrazione: non è un deficit cognitivo, ma un periodo di “ri-sincronizzazione” delle mappe neuronali tra memoria e spazio.

Emozioni e stress da novità

Le transizioni scolastiche attivano il circuito neuroendocrino dello stress:

- aumento del cortisolo, l’ormone che prepara il corpo alla risposta adattiva;

- incremento dell’attività dopaminergica, legata alla ricerca di novità e alla motivazione;

- modulazione dell’amigdala, che regola il senso di sicurezza e appartenenza.

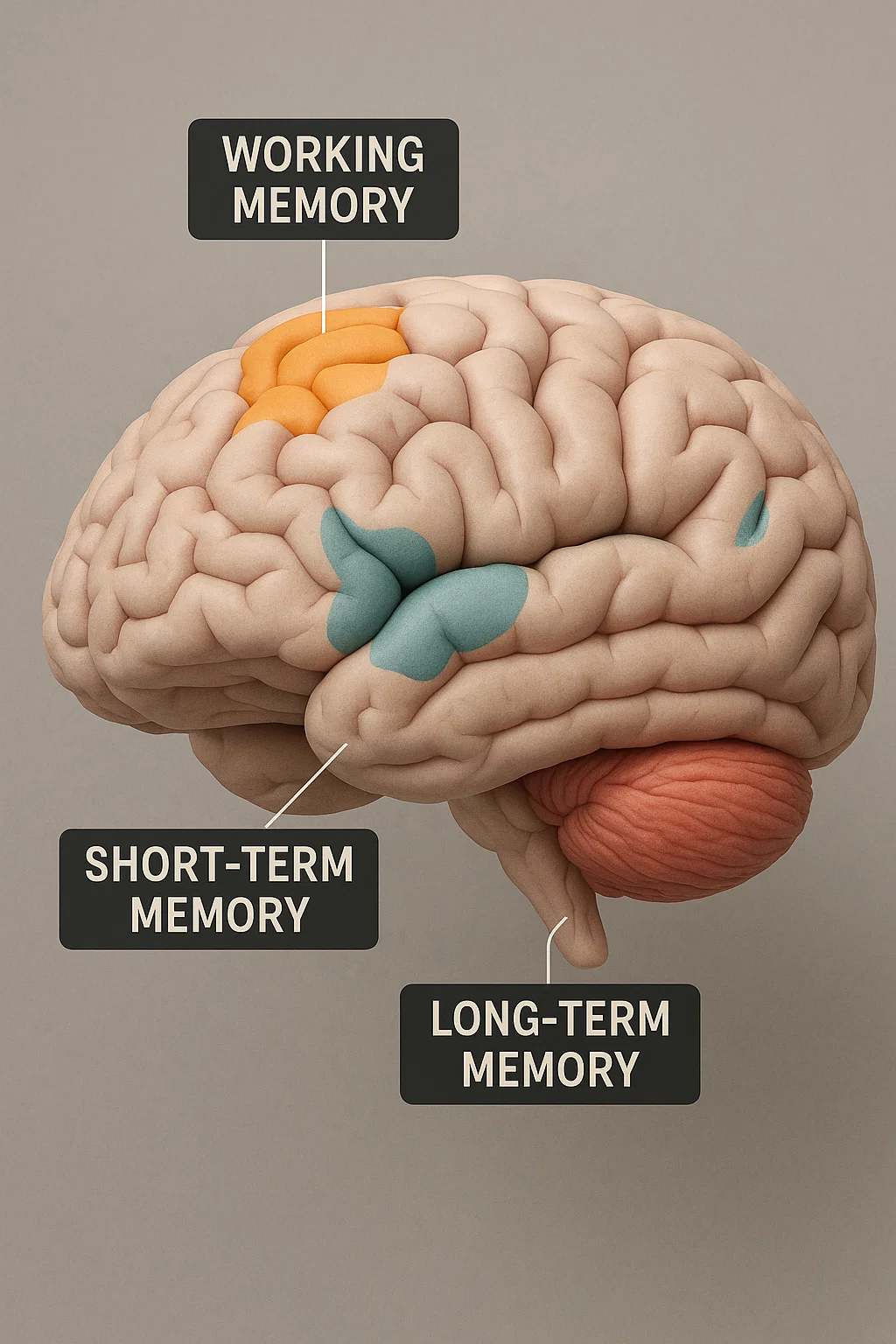

Una dose moderata di stress favorisce la concentrazione e la prontezza cognitiva. Tuttavia, se lo stress diventa cronico o associato a esperienze di esclusione o insuccesso, interferisce con la memoria di lavoro e con le funzioni esecutive, riducendo la capacità di pianificare, organizzare e apprendere.

L’importanza del contesto relazionale

Ogni transizione non è mai solo cognitiva: è anche affettiva.

Le neuroscienze sociali mostrano che il cervello costruisce la propria stabilità attraverso legami prevedibili e sicuri.

Quando cambia il gruppo dei pari o la figura di riferimento (insegnante, tutor), il cervello deve ricostruire un nuovo “ambiente di fiducia”.

In questa fase, la regolazione emotiva dipende fortemente dal clima relazionale e dalla percezione di accoglienza.

Un ambiente scolastico che offre continuità affettiva e riconoscimento riduce l’attivazione dell’amigdala e potenzia la capacità di attenzione e memoria.

Strategie neuropsicologiche per accompagnare le transizioni

- Prevedibilità e ritualitàLa mente si calma quando riconosce schemi. Creare rituali di benvenuto, routine e micro-abitudini facilita la transizione cognitiva.

- Gradualità del cambiamentoIl cervello ha bisogno di “zone di ponte”: spazi o attività che uniscano vecchio e nuovo (es. una lezione di continuità tra scuole, un tour nella nuova aula).

- Stimolazione sensoriale coerenteMantenere alcuni elementi percettivi stabili — colori, suoni, disposizione spaziale — aiuta l’ippocampo a creare continuità mnemonica.

- Educazione emozionaleParlare del cambiamento, nominare le emozioni, dare senso alle paure consente all’amigdala di “rilasciare” la tensione e al cervello di tornare a imparare.

- Ritmo e pausaDurante le prime settimane di transizione, alternare momenti di apprendimento intenso a pause rigenerative permette al cervello di consolidare le nuove mappe cognitive senza saturarsi.

Verso una nuova neurodidattica del cambiamento

Le transizioni scolastiche sono esperienze neurobiologiche di adattamento.

Riconoscerle e sostenerle significa andare oltre la didattica lineare, per costruire una scuola capace di modulare i ritmi cerebrali del cambiamento.

Ogni passaggio, ogni nuova aula, ogni volto sconosciuto, diventa un’occasione di crescita neuronale, se accolto con intelligenza relazionale e attenzione emotiva.

Educare alla transizione non è solo preparare a un nuovo programma: è accompagnare il cervello nell’arte dell’adattarsi — un’abilità che resta alla base di ogni apprendimento futuro.