Il fascino oscuro di The Glory: bullismo, trauma e vendetta nella cultura giovanile: la lezione pedagogica delle serie tv che ci fanno riflettere.

“The Glory e Adolescents: cosa ci insegnano davvero le serie sul dolore adolescenziale?”

Da Adolescents a The Glory: lo spettacolo del trauma, l’epica della vendetta

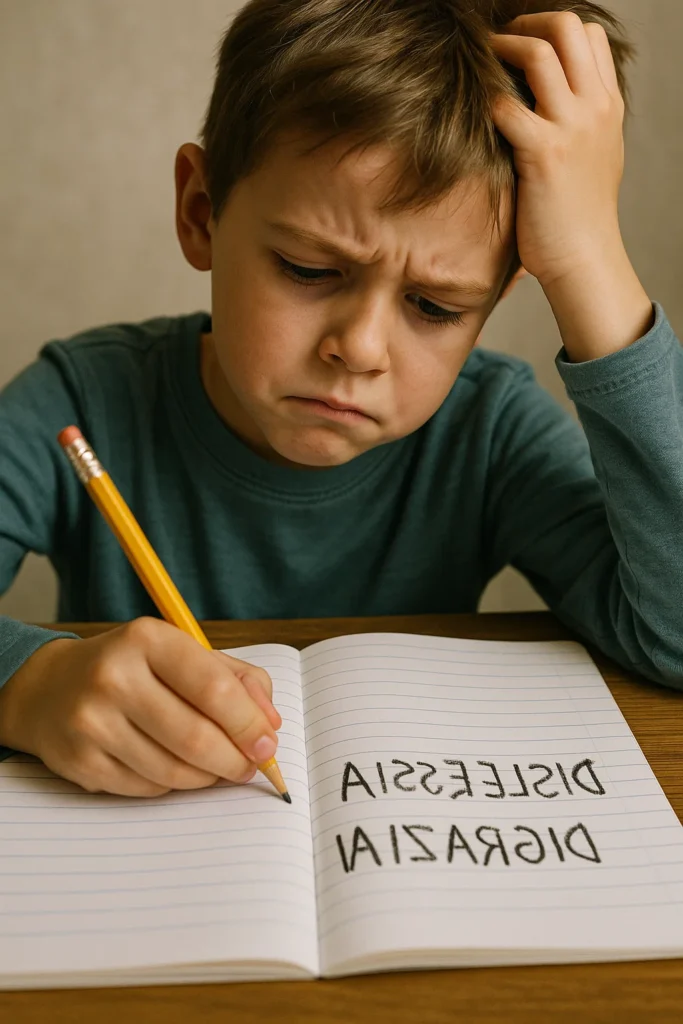

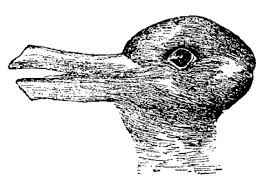

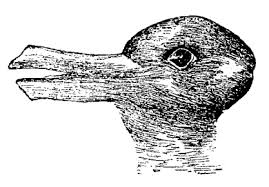

L’universo delle serie tv contemporanee – e in particolare Adolescents (Francia, 2019) e The Glory (Corea del Sud, 2022-2023) – è diventato un laboratorio narrativo dove si esplora il dolore adolescenziale con una crudezza che a tratti turba, a tratti seduce. Ma cosa accomuna due prodotti tanto distanti per cultura, estetica e registro?

L’uno, un documentario che accompagna per cinque anni due ragazze nel loro percorso di crescita, è una lente sociologica sul disagio quotidiano. L’altro, una serie di fiction, è un’esplosione stilizzata di violenza psicologica, bullismo estremo e vendetta catartica. Eppure, a ben vedere, Adolescents e The Glory parlano della stessa ferita: la costruzione dell’identità sotto il peso dell’umiliazione e dell’indifferenza adulta.

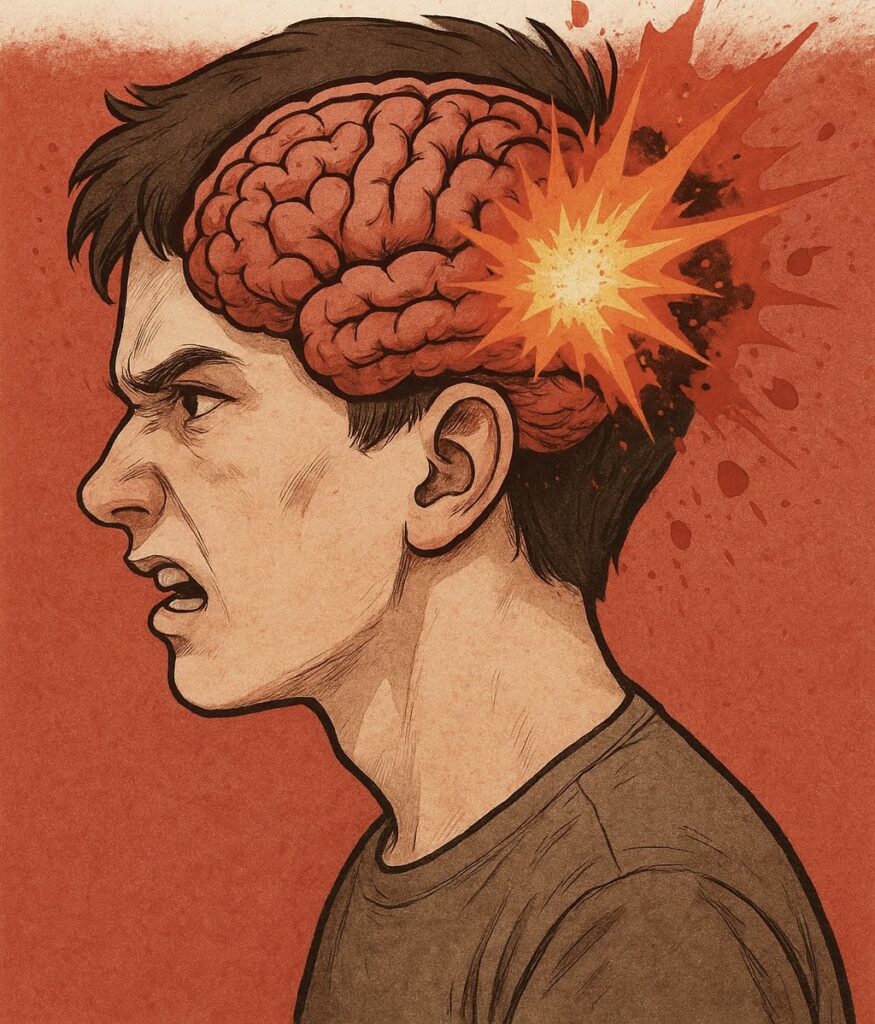

Il trauma come architrave narrativa

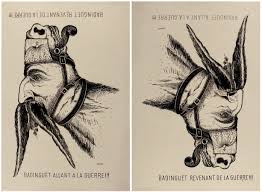

In entrambi i casi, il trauma non è solo un tema, ma il vero motore drammaturgico. Non assistiamo semplicemente a una cronaca del dolore adolescenziale, ma alla sua estetizzazione. The Glory, in particolare, trasforma il trauma in un’ossessione ipnotica, rendendolo oggetto di uno sguardo voyeuristico e al tempo stesso catartico. La protagonista, Moon Dong-eun, non chiede pietà: architetta una vendetta chirurgica. E lo spettatore applaude.

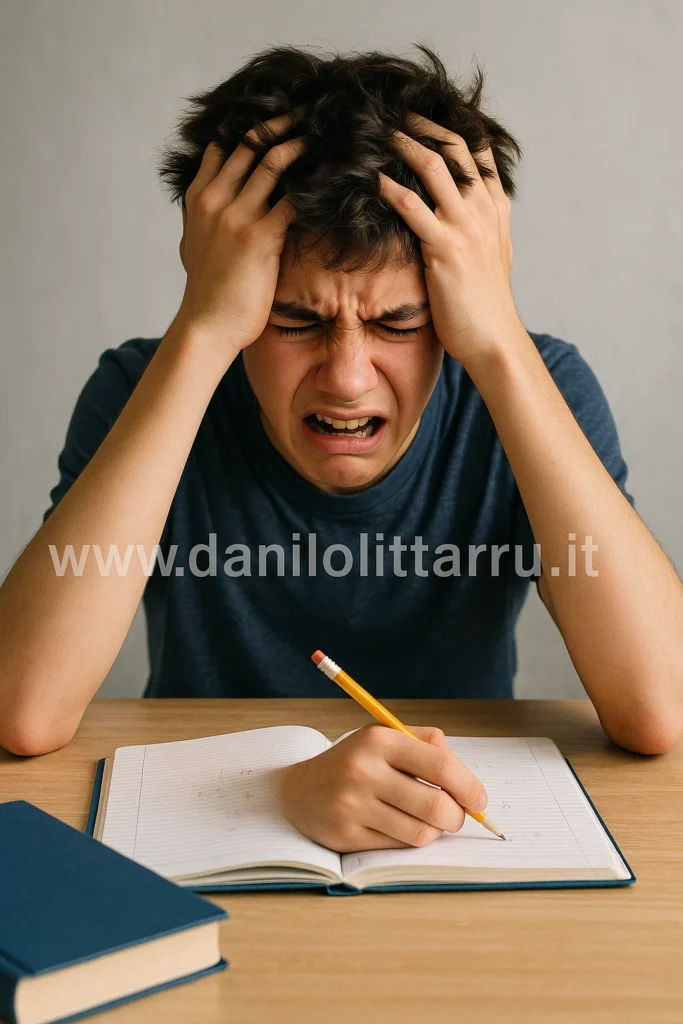

In Adolescents, la vendetta non arriva. Ma resta la stessa sensazione: l’istituzione scolastica è assente, la famiglia spesso inconsapevole o impotente. È l’adolescente a portare il peso del mondo, in solitudine.

Perché ci attraggono queste storie?

Queste serie non solo ci intrattengono. Ci parlano. Anzi, ci mettono a nudo. Il successo di The Glory – oltre 437 milioni di ore visualizzate nel mondo (fonte: Netflix, 2023) – mostra quanto la società globale si identifichi nel bisogno di giustizia, anche se privata. Ma ciò che più inquieta è la legittimazione implicita: lo spettatore non condanna la protagonista, parteggia per lei. E in questo, la serie diventa specchio di una società incapace di perdonare, ma abilissima nell’architettare punizioni narrative.

Adolescents, al contrario, ci chiede di guardare senza filtri. Ci costringe a sopportare il tempo lungo dell’attesa, della trasformazione, dell’inadeguatezza.

Spunti di riflessione per genitori ed educatori

- Il bullismo non è fiction. Le scene estreme di The Glory non sono frutto di pura invenzione: la stessa sceneggiatrice, Kim Eun-sook, ha dichiarato di essersi ispirata a reali episodi di cronaca scolastica sudcoreana. Secondo i dati dell’OECD (2023), il 23% degli studenti in Corea ha subito atti di bullismo fisico o verbale. In Italia, i numeri non sono meno inquietanti: ISTAT 2021 riporta che oltre il 22% degli adolescenti è stato vittima di atti di prevaricazione.

- Il silenzio degli adulti. Entrambe le opere denunciano, in modo implicito o esplicito, la latitanza delle figure adulte: genitori distratti, insegnanti inerti, dirigenti scolastici complici. Un dato su cui riflettere seriamente, poiché suggerisce che non esiste trauma giovanile senza corresponsabilità adulta.

- Vendetta o giustizia riparativa? L’epica della vendetta affascina, ma educa? Lo spettatore che si identifica nella vendetta rischia di rinunciare alla cultura del perdono e della riparazione. In questo senso, The Glory lancia una sfida etica: possiamo davvero celebrare la giustizia quando somiglia alla vendetta?

Conclusione: lo schermo come specchio pedagogico

Nel loro linguaggio visivo e narrativo, Adolescents e The Glory parlano anche agli adulti: ai genitori che non ascoltano, agli insegnanti che non vedono, agli psicologi che arrivano tardi. Ma soprattutto agli educatori – in senso lato – che hanno ancora il compito di costruire contesti in cui l’identità adolescenziale possa svilupparsi senza dover attraversare il deserto dell’umiliazione.

Guardare queste serie con occhi critici, insieme ai propri figli o studenti, può diventare un’occasione educativa. Purché si abbia il coraggio di porre le domande giuste: chi sono io in questa storia? E cosa avrei fatto se fossi stato lì?