“L’educazione che si fonda su falsi miti costruisce cattedrali sull’argilla: solo la verità rende stabile il sapere.” D.L.

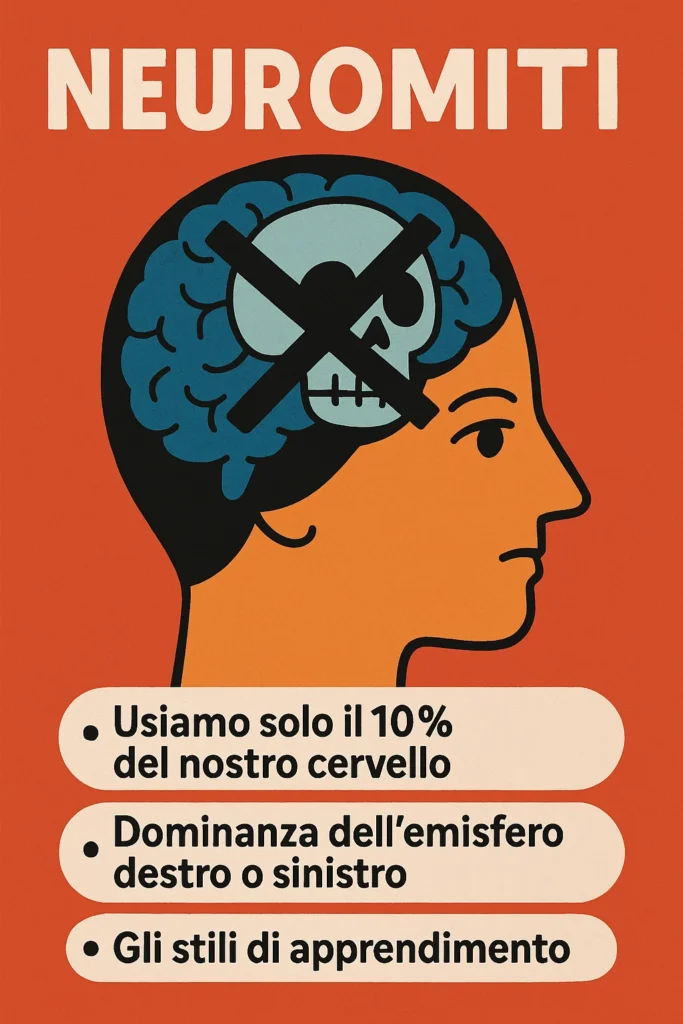

Nell’era della scuola “neurocentrica”, dove ogni metodologia didattica ambisce a definirsi “evidence-based”, si annida un pericolo silenzioso e affascinante: il neuromito. Con questo termine si indicano quelle convinzioni errate sul funzionamento del cervello umano che, pur prive di fondamento scientifico, si diffondono capillarmente nella formazione docente, nella pratica educativa e persino nei colloqui con le famiglie.

Molti di questi miti derivano da una semplificazione eccessiva o da una distorsione dei risultati delle neuroscienze. Il pericolo? Che, anziché promuovere un’educazione più efficace, si costruiscano prassi rigide, stigmatizzanti o inutili.

Che cosa sono i neuromiti?

Il termine “neuromito” è stato coniato nel 2002 da Paul A. Howard-Jones, docente dell’Università di Bristol, per descrivere false credenze sul cervello che trovano terreno fertile nella scuola e nella formazione. Uno dei suoi studi più citati (Howard-Jones, 2014) ha mostrato che oltre il 70% degli insegnanti europei crede in almeno un neuromito, nonostante il loro alto livello di istruzione.

Esempi classici includono:

- “Usiamo solo il 10% del nostro cervello”

- “Gli stili di apprendimento (visivo, uditivo, cinestetico) vanno assecondati per ogni alunno”

- “L’emisfero destro è creativo, il sinistro è logico”

- “È meglio insegnare ai bambini solo nella loro finestra sensibile”

- “Il cervello si sviluppa solo fino a una certa età”

Una questione di (in)formazione

Uno studio condotto su 242 insegnanti italiani (Ferrero, Garaizar, & Vadillo, 2016) ha evidenziato che l’89% crede nell’esistenza degli stili di apprendimento come criterio per adattare la didattica. Tuttavia, nessuna ricerca neuroscientifica ha mai dimostrato un miglioramento significativo nei risultati scolastici adottando tale classificazione.

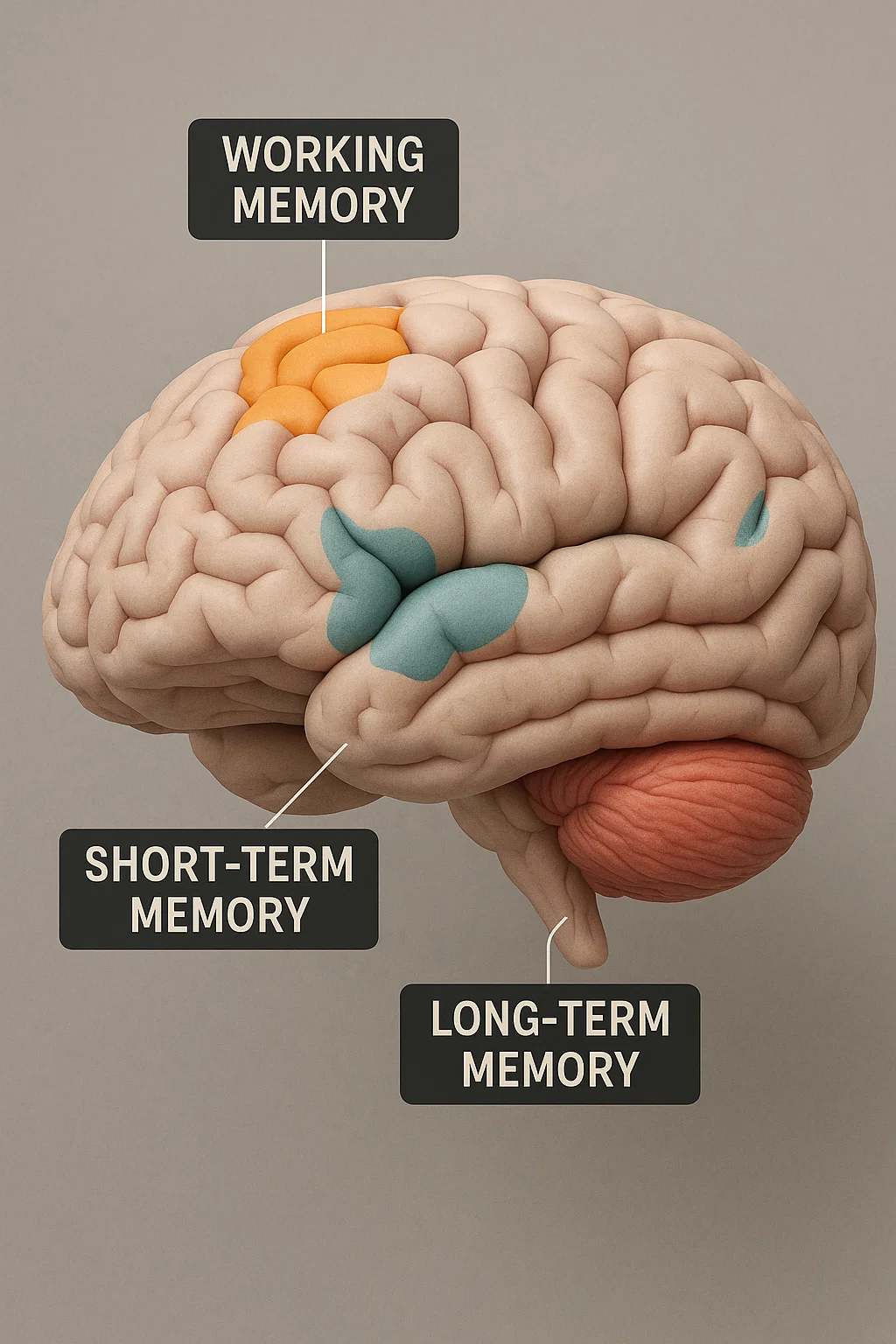

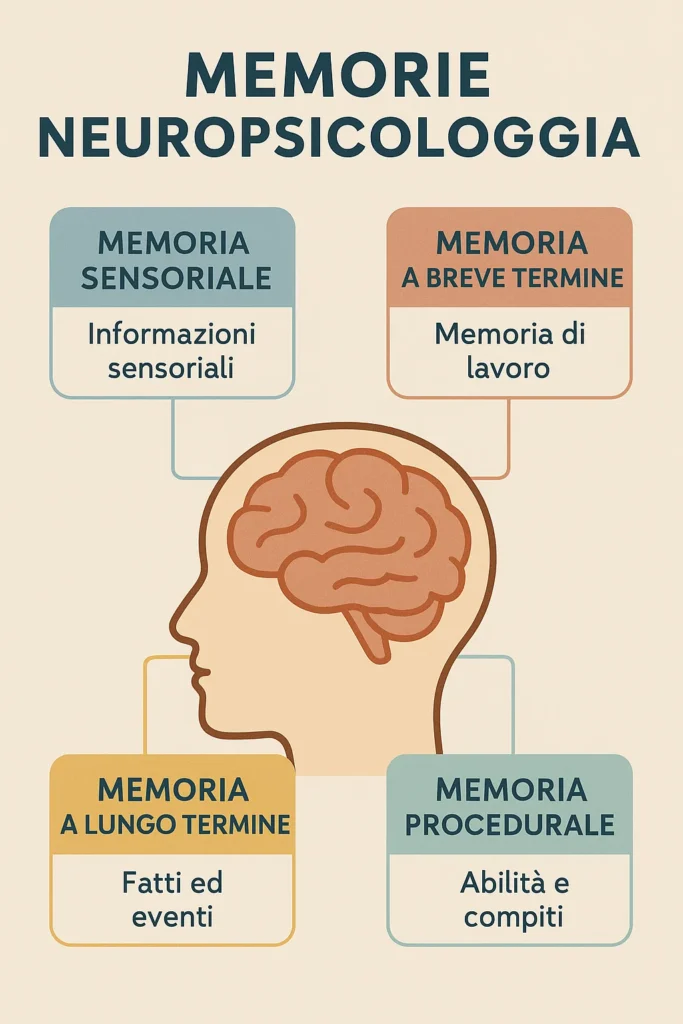

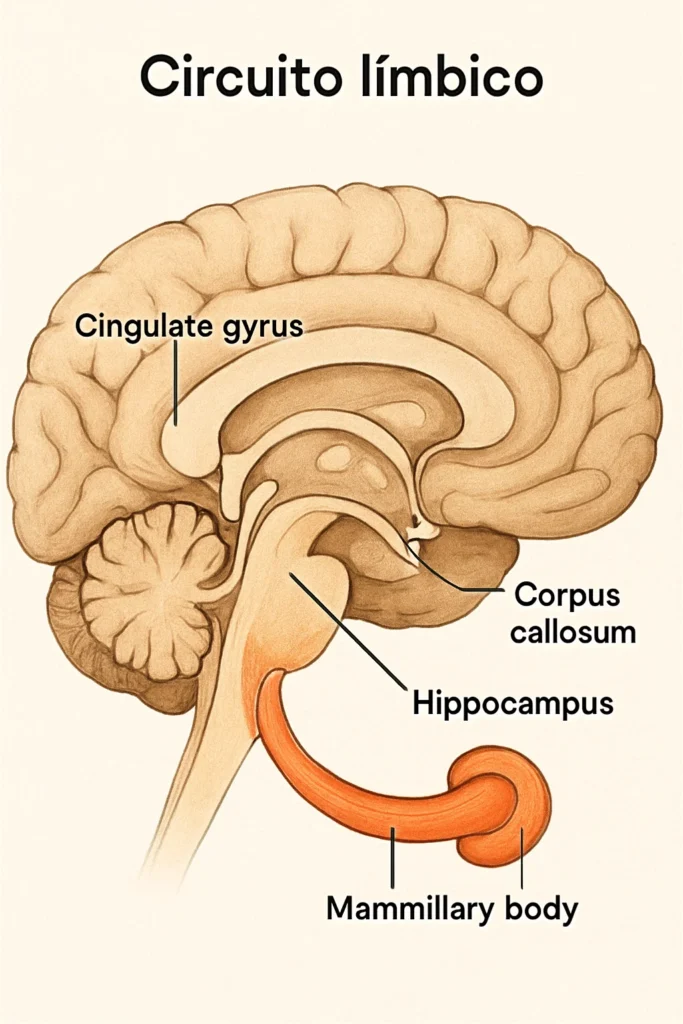

Allo stesso modo, credere che il cervello abbia “un lato creativo e un lato logico” è una sovrainterpretazione di ricerche sulla specializzazione emisferica, ma le neuroscienze moderne mostrano che le funzioni cognitive complesse richiedono l’integrazione di entrambi gli emisferi (Gazzaniga, 2009).

Perché sono dannosi?

I neuromiti non sono semplici errori concettuali: influenzano direttamente il modo in cui gli educatori insegnano e valutano. Possono portare a etichettature precoci (“questo bambino non è portato per la matematica”), a strategie didattiche inefficaci e a spreco di risorse. In ambito clinico, possono addirittura ritardare diagnosi corrette in bambini con difficoltà specifiche dell’apprendimento.

Una ricerca dell’OCSE (2019) ha sottolineato che la presenza di neuromiti nei sistemi scolastici rallenta l’innovazione educativa basata su dati scientifici e aumenta la dipendenza da mode pedagogiche.

Come difendersi?

1. Formazione scientificamente fondata

Occorre inserire nei percorsi di aggiornamento per docenti e pedagogisti moduli di neuroeducazione, fondati su evidenze, per distinguere tra ciò che è “neuro-realistico” e ciò che è solo una “neuro-mod(a)”.

2. Pensiero critico e interdisciplinarità

È fondamentale promuovere il dialogo tra scienze cognitive, psicologia dell’educazione e didattica. Le neuroscienze non dettano il “come si insegna”, ma offrono vincoli e possibilità da tradurre con intelligenza pedagogica.

3. Ricerca condivisa scuola-università

Istituire progetti pilota in cui le scuole collaborano con centri di ricerca per monitorare gli effetti reali degli approcci didattici è una strada promettente.

Esempio concreto: “Programmi per potenziare il cervello”

Molte scuole hanno acquistato negli ultimi anni costosi software “per l’allenamento cerebrale” o “per lo sviluppo delle intelligenze multiple”, attratte da pubblicità che promettono miracoli cognitivi. Tuttavia, la letteratura scientifica (Simons et al., 2016) mostra che gli effetti di questi training sono spesso limitati e non trasferibili alla vita scolastica reale.

Conclusione

La fascinazione per il cervello è comprensibile: ogni educatore vorrebbe una chiave per liberare il potenziale degli alunni. Tuttavia, una chiave sbagliata apre porte sbagliate.

Conoscere e smascherare i neuromiti è un dovere etico e professionale per ogni docente e pedagogista, perché solo su basi scientifiche possiamo costruire una scuola realmente inclusiva, efficace e umana.