Chi è stato escluso dalla parola del sapere, non chiede pietà: chiede voce. E ogni voce che ritorna in classe è una ferita che si ricuce nel grembo della civiltà. D.L.

L’inizio: un tempo d’ombra

C’è stato un tempo in cui la scuola italiana somigliava troppo a un’istituzione disciplinare: chi non rientrava nei canoni prestabiliti della “normalità” veniva isolato, allontanato, espulso — pur restando, formalmente, “accolto”. Le cosiddette classi differenziali, istituite ufficialmente nel 1928 e attive fino alla fine degli anni Settanta, non erano altro che una forma legittimata di ghettizzazione.

Non erano rare le diagnosi affrettate, i giudizi lapidari, le esclusioni mascherate da “forme speciali di attenzione”. Si trattava, in realtà, di un’esclusione sistemica, istituzionalizzata, che legittimava l’idea che alcuni corpi e alcune menti non fossero degne di partecipare al dialogo educativo.

In quel panorama rigidamente normativo e clinico, la scuola diventava spesso lo specchio del manicomio: una struttura che seleziona, separa, stigmatizza. Era l’eco, nell’ambito dell’istruzione, dello stesso sistema psichiatrico contro cui Franco Basaglia stava già conducendo la sua battaglia etica e politica. Come il manicomio, anche la scuola separava per “curare”, ma in realtà creava stigmi indelebili. In questa struttura chiusa, l’alunno con disabilità o difficoltà specifiche non era considerato soggetto di diritto, ma oggetto da custodire. In una parola: da neutralizzare.

La svolta: Casale e la voce degli esclusi

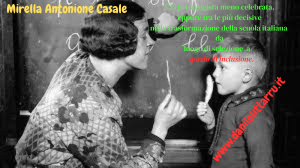

In questo scenario si staglia, con discrezione e forza, la figura di Mirella Antonione Casale: pedagogista, studiosa, e soprattutto visionaria dell’inclusione. Attiva negli anni in cui Basaglia apriva le porte dei manicomi, Casale intuì che la “cura” per l’esclusione non poteva consistere in adattamenti esterni, ma doveva passare da una rivoluzione interna al sistema educativo.

Fu tra le prime a sostenere l’importanza della piena integrazione scolastica degli alunni con disabilità, non come concessione caritatevole, ma come diritto inalienabile. A lei si devono le prime riflessioni organiche sul superamento delle classi differenziali, sulle “barriere didattiche” e sulla necessità di misure compensative e dispensative per garantire pari dignità e accesso al sapere.

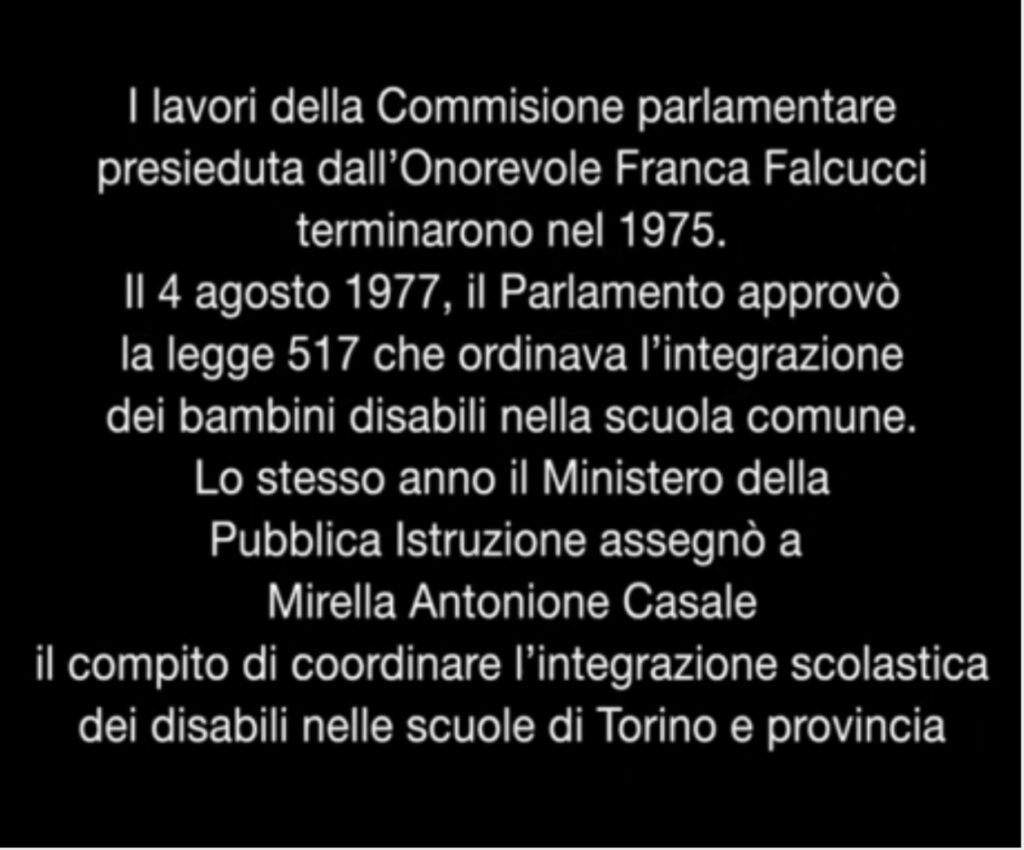

Casale, con il rigore della pedagogista e la sensibilità dell’educatrice, fu una delle voci più autorevoli nella stesura della Legge 517 del 1977, pietra miliare della scuola italiana che decretava la chiusura delle classi speciali e l’inserimento degli alunni con disabilità nelle classi comuni. Un atto epocale, figlio di un tempo che cominciava a parlare, finalmente, la lingua dei diritti.

Basaglia e Casale: due fronti dello stesso orizzonte

È in questo clima che Franco Basaglia comincia la sua rivoluzione. Con la chiusura dei manicomi e l’approvazione della Legge 180 del 1978, egli non libera soltanto i reclusi della psichiatria, ma ridefinisce il concetto stesso di persona: nessuno può essere ridotto alla sua diagnosi. Il suo pensiero — che la libertà non è un premio da meritare, ma una condizione originaria — si espande oltre l’ospedale psichiatrico.

Mirella Antonione Casale, con minore visibilità ma pari intensità etica, porta avanti una riforma pedagogica che guarda alla persona prima del suo “deficit”, e si oppone radicalmente alla medicalizzazione dell’educazione. Dove il sistema vedeva devianza o ritardo, Casale scorgeva potenzialità da liberare, differenze da valorizzare.

Da qui l’abolizione delle classi speciali, la valorizzazione della didattica individualizzata, l’introduzione dei docenti di sostegno, prima ancora che si parlasse di “inclusione” come parola chiave.

L’eredità invisibile ma decisiva

Oggi chi entra in un’aula con un PDP o un PEI, chi affronta un esame universitario con il tempo aggiuntivo, chi riceve materiali personalizzati, sta camminando lungo il sentiero aperto da Mirella Antonione Casale.

La sua pedagogia dell’inclusione ha saputo ricucire le lacerazioni della scuola selettiva, restituendo alla didattica il suo compito più alto: accogliere, comprendere, valorizzare. E in un’epoca che ancora fatica a coniugare giustizia ed equità, la sua figura andrebbe riscoperta, studiata, onorata. Non solo nei testi, ma nella pratica quotidiana di ogni aula.

In un tempo in cui si rischia di dimenticare la radice delle conquiste civili, è doveroso ricordare che dietro ogni diritto c’è un pensiero, una lotta, una visione.