Introduzione

Perché alcuni ricordi ci restano impressi per sempre, mentre altri svaniscono nel tempo?

La risposta si trova nel legame profondo tra memoria ed emozione. Gli eventi vissuti con una forte componente emotiva — gioia, paura, dolore, stupore — vengono consolidati più rapidamente nel cervello, ma al prezzo di una possibile distorsione. Non sempre ciò che ricordiamo è accaduto davvero come lo ricordiamo.

Come funziona il processo della memoria emozionale

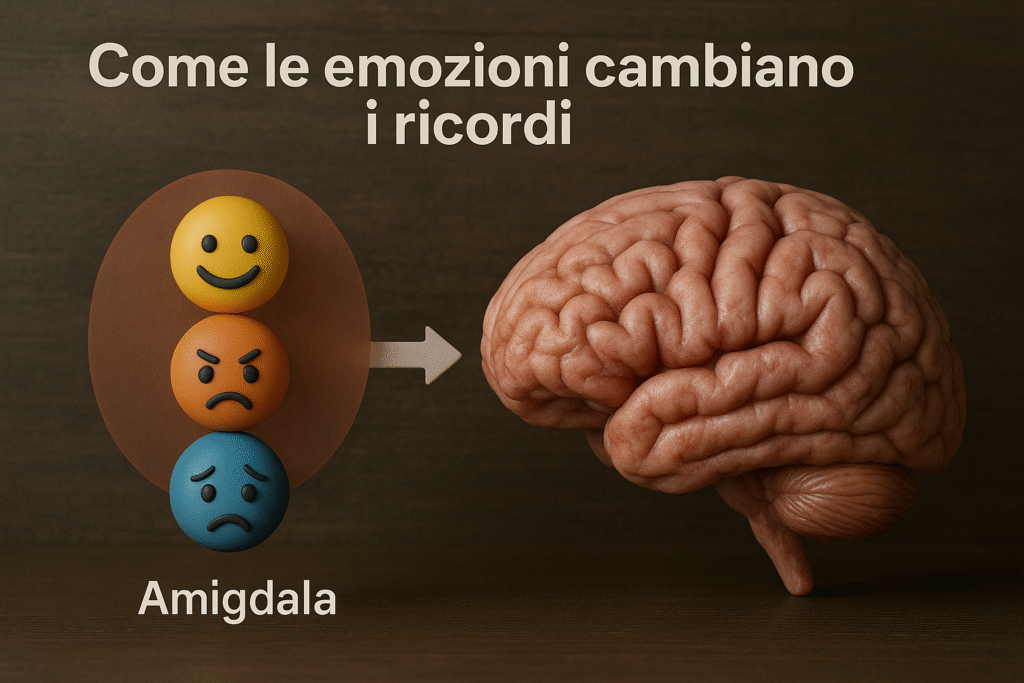

La formazione di un ricordo passa attraverso diverse fasi: codifica, consolidamento e recupero. In questo percorso, due strutture cerebrali giocano un ruolo chiave:

- l’amigdala, responsabile della valutazione emotiva dell’esperienza;

- l’ippocampo, deputato alla registrazione e al consolidamento della memoria a lungo termine.

Quando viviamo un evento emotivamente intenso, l’amigdala si attiva e rilascia neurotrasmettitori come noradrenalina e dopamina, che potenziano l’attività dell’ippocampo. Questo rende più probabile che l’evento venga immagazzinato in modo duraturo.

In altre parole, le emozioni marcano i ricordi: li rendono più vividi, ma anche più soggetti a reinterpretazione.

Il doppio effetto delle emozioni: potenziamento e distorsione

Un ricordo emotivo non è solo più forte, ma anche più fragile nella sua accuratezza.

Quando l’attivazione emotiva è molto intensa, il cervello tende a privilegiare alcuni dettagli (quelli centrali o percepiti come minacciosi) e a trascurarne altri. È un meccanismo di sopravvivenza: focalizzarsi sul pericolo immediato può salvare la vita, anche se comporta la perdita di informazioni secondarie.

Questo spiega perché le testimonianze di eventi traumatici o fortemente emotivi — come incidenti, lutti, attentati — sono spesso discordanti: la memoria emozionale non è una fotografia, ma una ricostruzione narrativa.

Memoria, stress e ormoni

Lo stress acuto modula ulteriormente la memoria.

Livelli moderati di cortisolo possono rafforzare la codifica del ricordo, ma quando l’ormone dello stress è troppo elevato, l’ippocampo viene inibito e la memoria si indebolisce.

Nei disturbi post-traumatici, ad esempio, la memoria diventa frammentata o intrusiva, con flashback vividi ma poco coerenti.

Ricordi ed emozioni nella vita quotidiana

Ogni giorno, anche in contesti ordinari, le emozioni influenzano ciò che tratteniamo.

A scuola, uno studente che associa piacere, curiosità o senso di competenza a un argomento tende a ricordarlo meglio. Al contrario, ansia e paura dell’errore riducono l’efficacia della memoria di lavoro e compromettono l’apprendimento.

Per questo motivo, in neurodidattica, si parla di “memoria emozionale positiva”: creare un clima relazionale sereno e motivante favorisce la ritenzione dei contenuti.

Applicazioni neuropsicologiche

Comprendere il rapporto tra emozione e memoria è fondamentale nella pratica clinica e riabilitativa:

- Nei percorsi terapeutici si lavora spesso sul ricordo emotivo distorto, aiutando il paziente a rielaborarlo.

- Nella riabilitazione cognitiva si utilizzano stimoli emozionali per facilitare il recupero mnestico.

- In ambito educativo, si progettano esperienze didattiche che coinvolgano l’affettività, non solo la logica.

Conclusione

Le emozioni sono il collante della memoria: rendono i ricordi indelebili, ma anche vulnerabili alle distorsioni del tempo e della mente.

Ogni ricordo è una narrazione, non una fotografia. Il cervello non conserva fedelmente il passato: lo ricostruisce ogni volta che lo richiamiamo, mescolando emozione e significato.

Capire questo meccanismo ci aiuta a essere più indulgenti con i nostri ricordi — e con quelli degli altri.