Introduzione

Nella scuola tradizionale, la “pausa” è spesso vista come un momento di stacco, un’interruzione necessaria ma marginale rispetto al tempo “utile” dell’apprendimento.

Eppure le neuroscienze stanno riscrivendo questo paradigma: le pause non sospendono l’apprendimento, lo completano.

Durante i momenti di inattività apparente — tra una lezione e l’altra, nei tempi di transizione o nel semplice “guardare fuori dalla finestra” — il cervello continua a lavorare in modo silenzioso ma straordinariamente efficiente.

Il cervello durante la pausa: il “replay neurale”

Studi del National Institutes of Health (NIH) hanno dimostrato che durante brevi periodi di riposo, il cervello “riproduce” in forma compressa le sequenze di attività neuronale che si erano verificate durante l’apprendimento.

È come se, nel silenzio della pausa, la mente riavvolgesse il nastro per consolidare ciò che ha appena appreso.

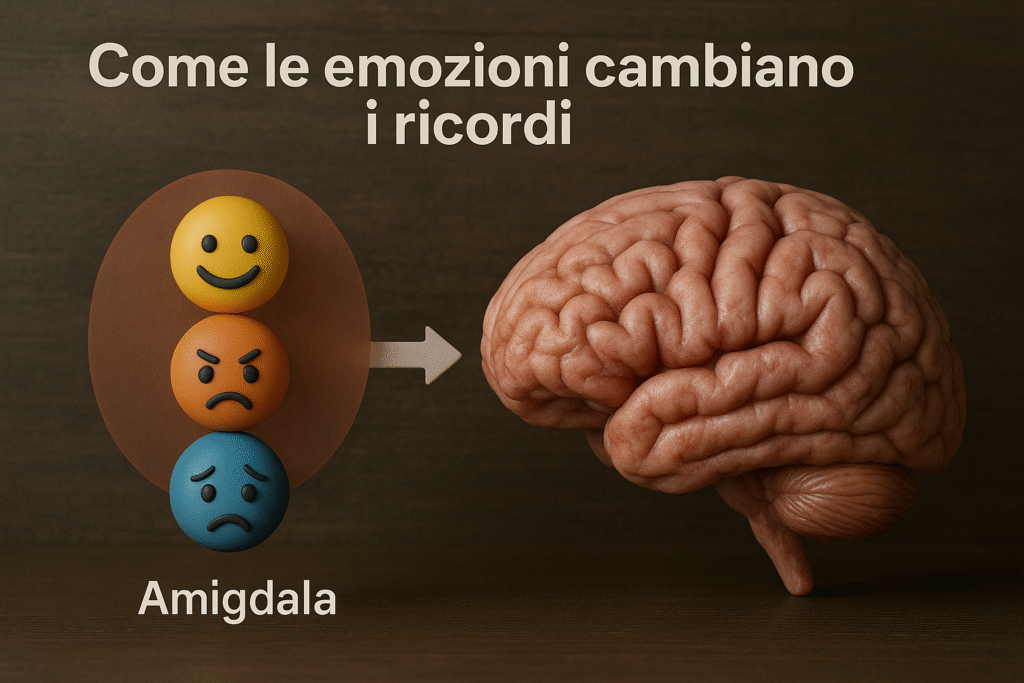

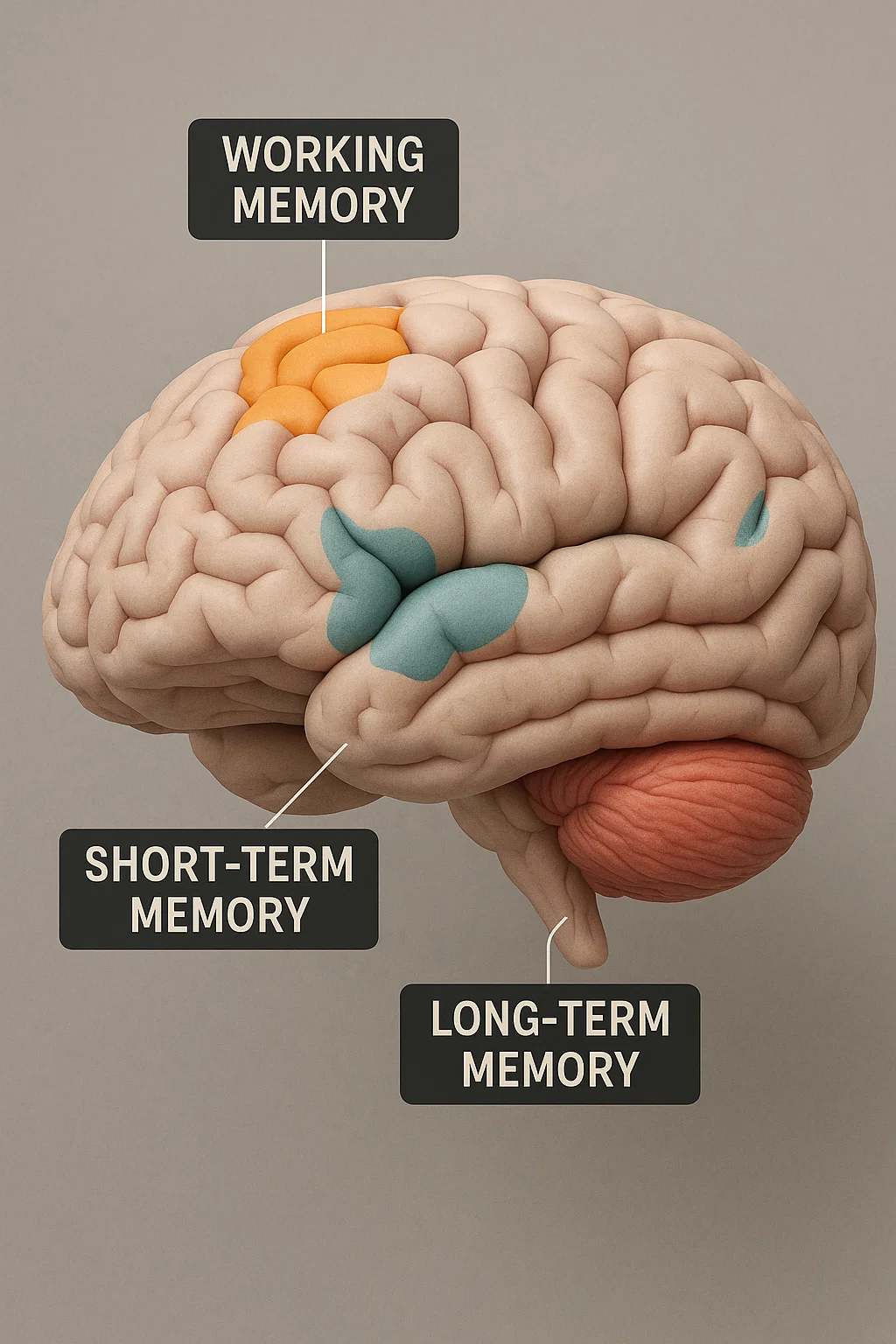

Questo fenomeno, detto neuronal replay, coinvolge principalmente l’ippocampo e la corteccia prefrontale, le due aree chiave della memoria e dell’organizzazione cognitiva.

Significa che, anche quando l’alunno non è concentrato su un compito, il suo cervello sta ancora imparando — ma lo fa in modo sotterraneo e riorganizzativo.

Inattività cognitiva ≠ inattività cerebrale

L’inattività esterna (assenza di movimento o compito visibile) non corrisponde a inattività interna.

Durante le pause, il cervello attiva la cosiddetta Default Mode Network (DMN) — una rete cerebrale che entra in funzione quando non siamo focalizzati su un compito preciso.

Questa rete ha un ruolo cruciale in:

- consolidamento della memoria episodica;

- rielaborazione emotiva;

- connessioni associative tra idee;

- rigenerazione delle risorse attentive.

In termini semplici: il cervello usa le pause per mettere ordine nel caos dell’apprendimento.

Il rischio della scuola senza pause

Molti ambienti scolastici attuali sono strutturati per massimizzare la quantità di tempo “attivo” a discapito dei momenti di decompressione.

Ma quando i ritmi sono troppo serrati, si osservano:

- calo dell’attenzione sostenuta dopo 20-25 minuti di lezione;

- riduzione del focus e della memoria di lavoro;

- incremento di stress corticale e ansia da performance.

Un cervello sovraccarico non impara di più, ma impara peggio.

La pausa, lungi dall’essere un lusso, diventa una condizione biologica per la stabilità cognitiva.

Le pause “attive” come strumento di neurodidattica

Non tutte le pause sono uguali. Le neuroscienze distinguono tre tipi di interruzione cognitiva:

Pausa passiva

Silenzio, respirazione lenta, chiusura degli occhi.

Riduce l’attività corticale e favorisce la transizione dal sistema simpatico (attivo) a quello parasimpatico (rilassante).

Pausa attiva

Movimento leggero, stretching, brevi passeggiate o esercizi motori.

Attiva aree motorie e somatosensoriali che “resettano” il sistema attentivo, migliorando la vigilanza nei minuti successivi.

Pausa cognitiva

Attività ludiche o creative non direttamente legate alla lezione (es. musica, disegno, enigmi).

Stimola connessioni trasversali e favorisce il recupero delle risorse mentali.

Le cosiddette brain breaks hanno dimostrato di migliorare la comprensione della lettura e la regolazione emotiva negli studenti della primaria.

Linee guida per una didattica “ritmica”

1. Inserire micro-pause ogni 25-30 minuti

Il cervello umano non mantiene un livello costante di attenzione per periodi prolungati. Brevi pause di 3-5 minuti aiutano a ricaricare i circuiti cognitivi.

2. Alternare fasi di concentrazione e decompressione

Come in un allenamento, l’alternanza tra sforzo e recupero migliora la plasticità neuronale e la memoria.

3. Favorire pause multisensoriali

Un cambio di ambiente, un movimento o un suono diverso riattivano i sistemi dopaminergici della motivazione.

4. Non penalizzare il “tempo di silenzio”

Osservare, riflettere, anche distrarsi momentaneamente, non è tempo perso: è tempo di integrazione neuronale.

Verso una nuova cultura del tempo scolastico

La neurodidattica del futuro dovrà superare la logica del “più è meglio”.

Un apprendimento efficace non è lineare né continuo, ma ritmico, alternato, dinamico.

Il cervello apprende in onde: momenti di immersione e momenti di emersione.

Progettare le giornate scolastiche secondo questa alternanza — lezioni più brevi, pause intenzionali, cambi di contesto — potrebbe aumentare la resa cognitiva e il benessere mentale di studenti e insegnanti.

Conclusione

Le neuroscienze ci invitano a rivalutare la pausa non come interruzione, ma come fase biologica dell’apprendimento.

Durante il riposo, il cervello consolida, collega, riorganizza.

Ciò che sembra inattività è, in realtà, la parte invisibile del lavoro mentale.

Nel silenzio della pausa, il cervello apprende ciò che la lezione ha seminato.