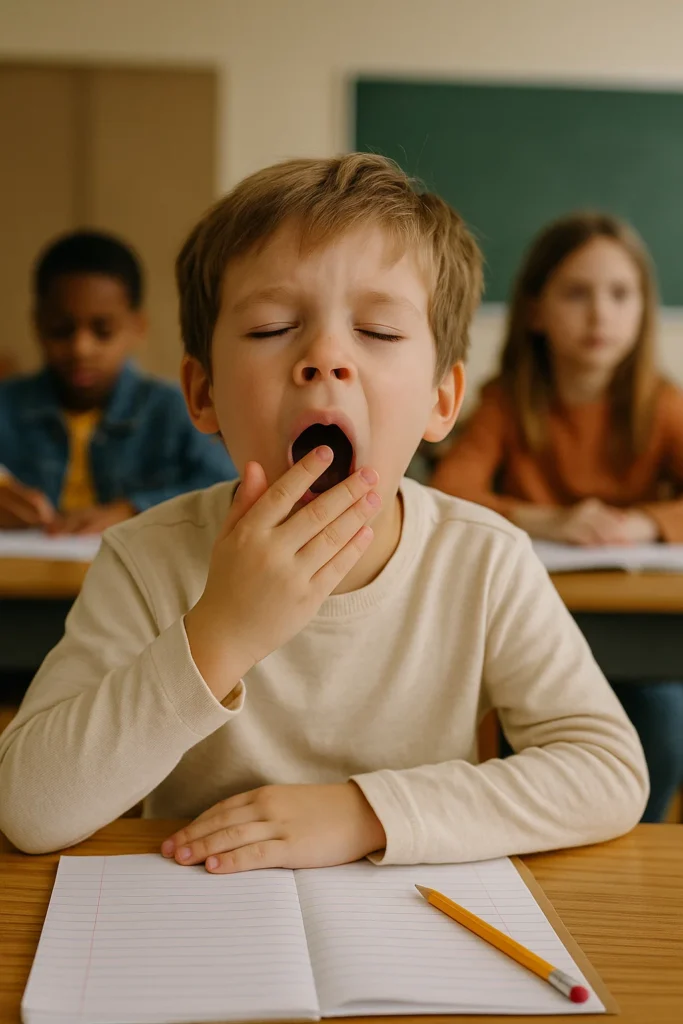

Oltre la noia: un segnale da interpretare

In classe lo sbadiglio viene spesso letto da insegnanti e compagni come sinonimo di noia o disinteresse. Ma le neuroscienze educative ci dicono che non è così semplice: lo sbadiglio può essere un indice di sovraccarico cognitivo.

Uno studente che segue una lezione frontale lunga, in un’aula rumorosa e con richieste multiple, sta consumando molte risorse attentive. Lo sbadiglio diventa allora un atto di autoregolazione fisiologica, simile a una valvola di sfogo, per segnalare che la mente ha bisogno di una pausa.

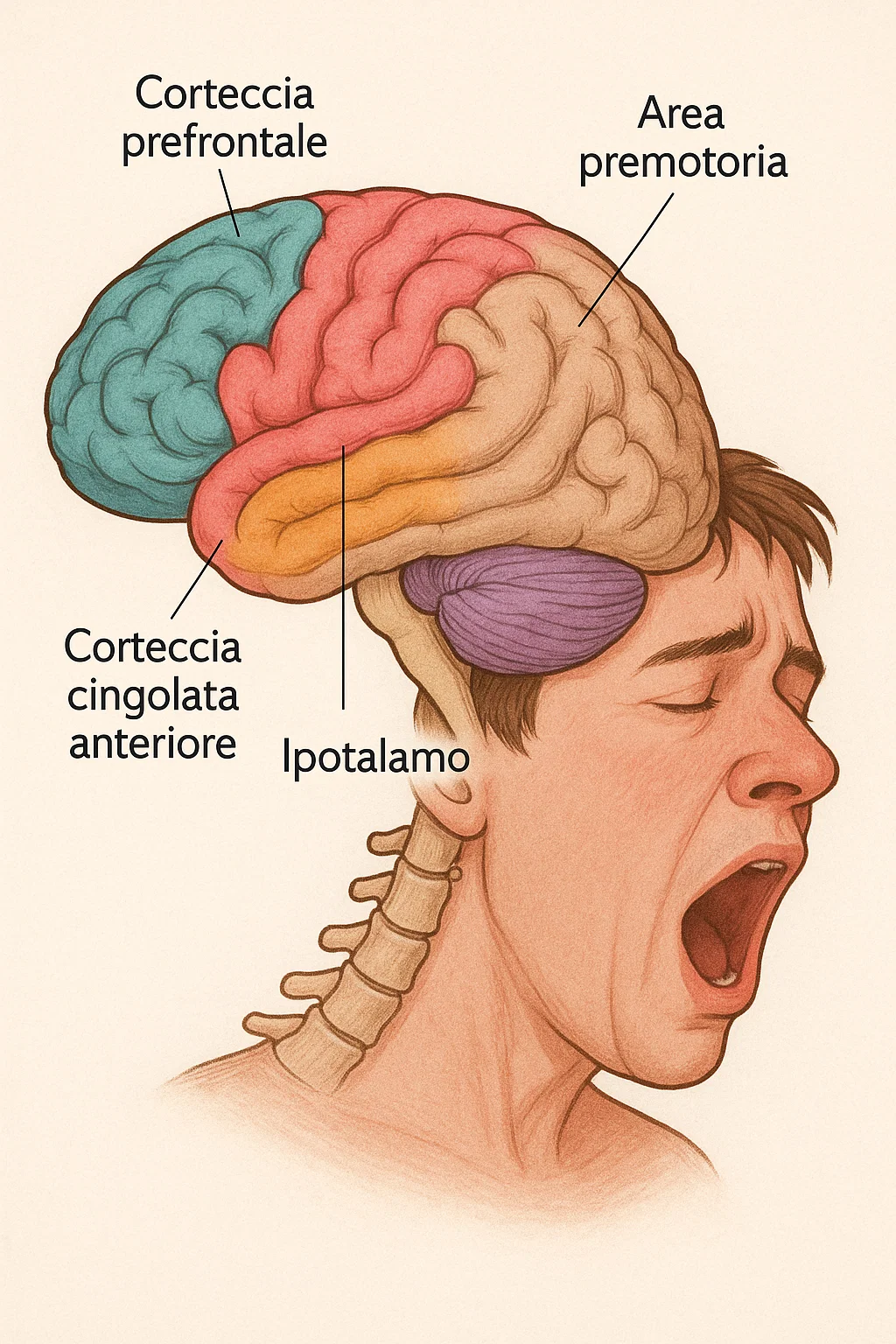

Evidenze scientifiche sullo sbadiglio

Diversi studi hanno approfondito la funzione neurocognitiva dello sbadiglio. Andrew C. Gallup (2014) ha ipotizzato che lo sbadiglio sia un meccanismo di termoregolazione cerebrale, utile a raffreddare il cervello sotto stress cognitivo. Smith e colleghi (2021) hanno osservato che gli studenti sbadigliano più frequentemente in condizioni di compiti attentivi prolungati, specialmente quando la lezione supera i 30-40 minuti senza pause. Altri lavori (Eldakar & Gallup, 2012) hanno collegato lo sbadiglio a processi di sincronizzazione sociale: in classe, lo sbadiglio di uno studente può innescare una risposta simile negli altri, segnalando un calo collettivo dell’attenzione.

Questi dati confermano che lo sbadiglio non è un semplice atto riflesso, ma un indice sensibile di sovraccarico cognitivo e stato attentivo, con implicazioni dirette nella progettazione didattica.

Carico cognitivo e apprendimento

La teoria del carico cognitivo (Sweller, 1988) applicata alla scuola ci ricorda che la memoria di lavoro ha limiti precisi: se il flusso di informazioni è troppo denso, l’apprendimento si blocca.

Lo sbadiglio in classe, quindi, può dirci che:

- la lezione è troppo lunga o monotona,

- le strategie didattiche non alternano abbastanza canali (uditivo, visivo, motorio),

- lo studente sta vivendo un sovraccarico sensoriale (tipico in alcuni alunni con ADHD o ASD).

Didattica e autoregolazione

Cosa possono fare gli insegnanti?

- Prevedere micro-pause: anche solo 2 minuti di movimento o respirazione.

- Variare il ritmo didattico: spiegazione, attività breve, confronto.

- Accogliere i segnali corporei (sbadiglio, irrequietezza, perdita di attenzione) come indicatori di limite cognitivo, non come “maleducazione”.

- Favorire strategie di autoregolazione: insegnare agli studenti che lo sbadiglio è un segnale utile, non qualcosa da reprimere.

Una prospettiva inclusiva

Nella scuola inclusiva, osservare i comportamenti fisiologici come lo sbadiglio significa leggere i bisogni dietro i gesti. Per un alunno con DSA o ADHD, ad esempio, sbadigliare ripetutamente non vuol dire disinteresse, ma “sto faticando a tenere il passo”.

Riconoscerlo permette di adattare la lezione e di rispettare i tempi di apprendimento di ciascuno.