Introduzione

La capacità di mantenere l’attenzione in classe è una delle sfide centrali della scuola contemporanea. Gli studenti trascorrono in media 5-6 ore seduti al giorno: ma questa condizione favorisce davvero la concentrazione e l’apprendimento?

Le neuroscienze, unite alle pratiche educative adottate nei paesi nordici, offrono risposte chiare: l’attenzione va allenata e riabilitata attraverso pause, movimento e ambienti didattici più flessibili.

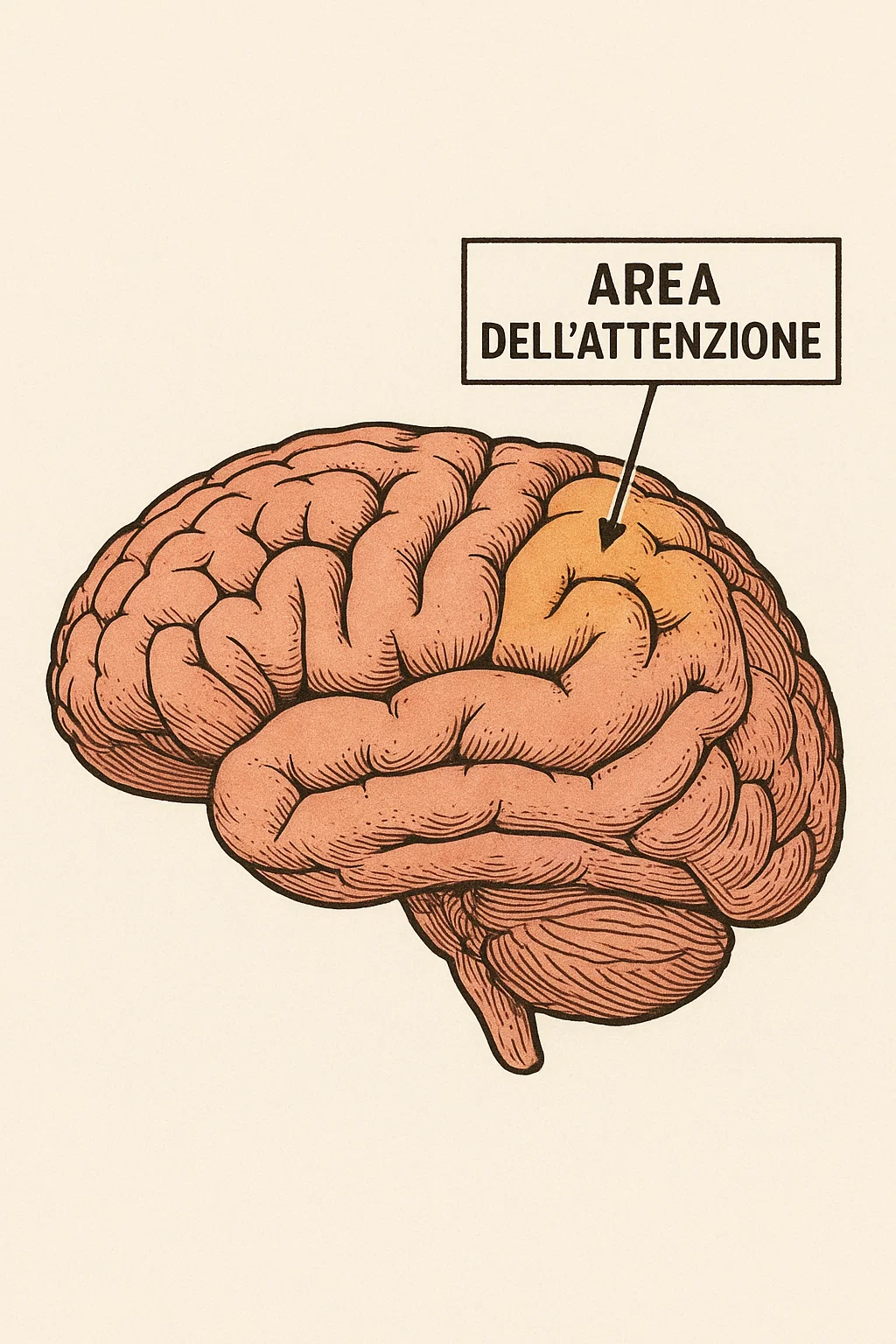

Attenzione e limiti fisiologici

Studi neuroscientifici hanno dimostrato che l’attenzione non è una risorsa illimitata.

- Negli adolescenti il picco di attenzione sostenuta dura circa 15–20 minuti (Risko et al., Trends in Cognitive Sciences, 2016).

- Oltre questo tempo, aumenta il rischio di mind wandering (divagazione mentale), con calo del rendimento e della memorizzazione.

Stare fermi a lungo comporta sovraccarico cognitivo, perdita di motivazione e incremento di comportamenti disfunzionali (agitazione, sbadigli, distrazioni).

Immobilità o movimento? Le evidenze scientifiche

Secondo la cognitive load theory, il sovraccarico attentivo senza pause porta a un rapido esaurimento delle risorse cognitive.

Le ricerche più recenti confermano che il movimento è un alleato dell’apprendimento:

- Maiztegi-Kortabarria et al., 2024 (Frontiers in Psychology): le “pause attive” legate al contenuto curricolare migliorano attenzione e concentrazione.

- Larose et al., 2024 (Journal of Activity, Sedentary and Sleep Behaviors): spazi flessibili, lezioni attive e interruzioni motorie riducono la sedentarietà e favoriscono la partecipazione.

- Slattery et al., 2022 (Neuroscience & Biobehavioral Reviews): attività fisica, mindfulness e training cognitivo sono tra le strategie più efficaci per migliorare l’attenzione sostenuta.

Strategie di riabilitazione attentiva

- Micro-pause cognitive

Inserire pause di 2-3 minuti ogni 20 di lezione. Una semplice domanda stimolo, un breve lavoro di coppia o un cambio di ritmo possono riattivare la concentrazione. - Didattica multimodale

Alternare spiegazioni frontali, lavori di gruppo, attività pratiche e piccoli momenti di movimento. La varietà sensoriale aiuta il cervello a rinnovare l’attenzione. - Autoregolazione attentiva

Tecniche di respirazione, stretching e mindfulness applicate in classe riducono l’ansia e potenziano l’autocontrollo (Zenner et al., Mindfulness, 2014). - Modularità dei tempi scolastici

Progetti sperimentali in Nord Europa hanno introdotto lezioni da 40 minuti con 10 minuti di movimento: gli studi hanno registrato miglioramenti sia nella performance cognitiva che nel benessere psicosociale.

Le scuole nordiche: esempi concreti

I paesi nordici rappresentano un laboratorio di innovazione educativa, con strategie che incidono direttamente sulla qualità dell’attenzione:

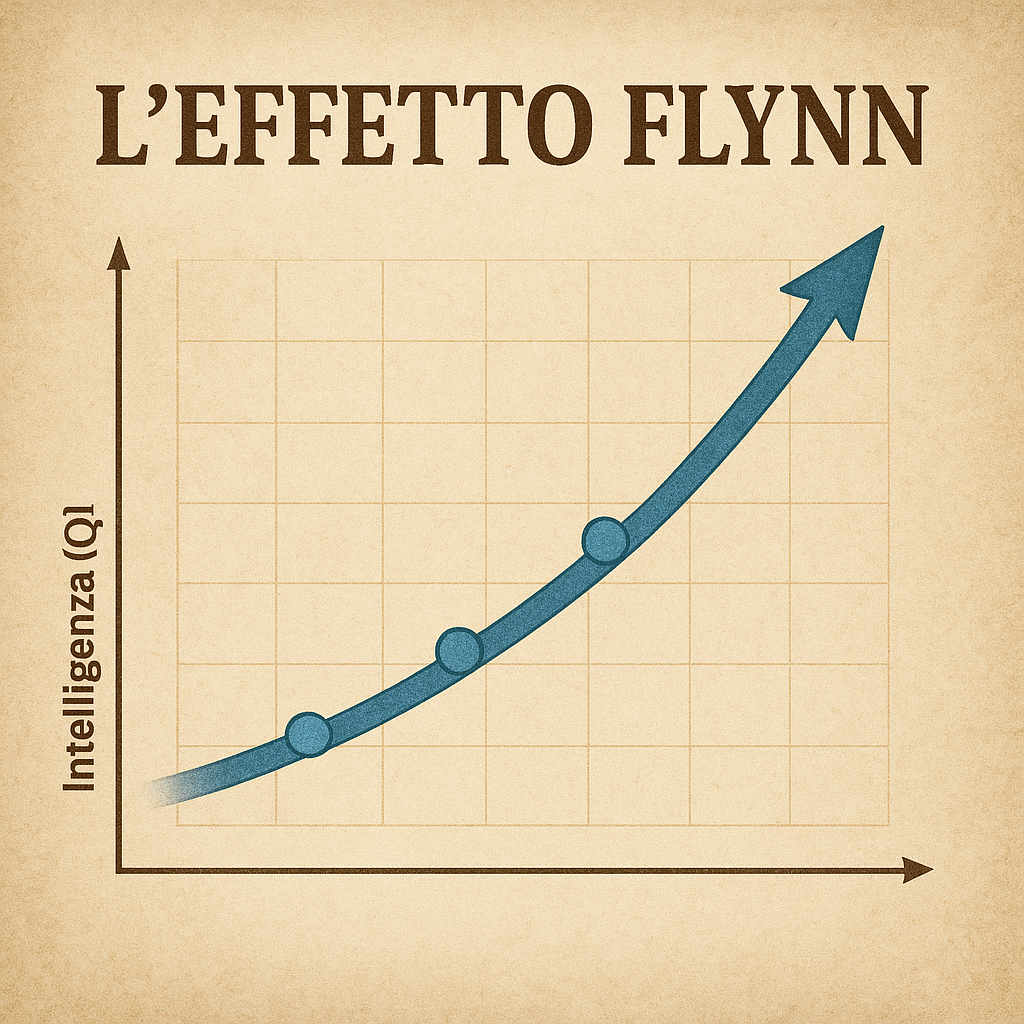

- Finlandia (2023–2024): ha introdotto una normativa che limita l’uso dei cellulari durante l’orario scolastico per ridurre le distrazioni e migliorare la concentrazione.

- Svezia (2023–2025): ha avviato un ritorno a metodi “back to basics”: più lettura su carta, scrittura a mano, riduzione dell’uso digitale, per contrastare il calo dell’attenzione causato dall’iperconnessione.

- Danimarca e Norvegia: diversi istituti hanno sperimentato un ban parziale degli smartphone e l’introduzione di pause motorie strutturate, osservando un aumento della partecipazione e della motivazione.

Queste esperienze confermano che attenzione e benessere non si separano: la scuola deve diventare uno spazio che favorisce ritmi cerebrali naturali e riduce gli stimoli dispersivi.

Conclusione

Restare seduti 5-6 ore non agevola l’attenzione: al contrario, rischia di logorarla.

Gli studi neuroscientifici e gli esempi concreti delle scuole nordiche dimostrano che l’attenzione può essere riabilitata e allenata con:

- pause attive,

- lezioni più brevi e modulari,

- spazi flessibili,

- limitazione delle distrazioni digitali.

La sfida per la scuola italiana è tradurre queste evidenze in pratica didattica quotidiana. Solo così gli studenti potranno allenare davvero la capacità di pensare, ricordare, concentrarsi e crescere.