Perché la psicologia dello sviluppo invita alla prudenza.

Una lettura psicologica e pedagogica tra Piaget ed Erikson

Introduzione

Il recente caso giudiziario di La Spezia, che ha autorizzato un cambio di sesso a 13 anni, riapre un dibattito complesso e delicato.

Al di là delle letture ideologiche, la questione interpella direttamente la psicologia dello sviluppo e la pedagogia:

è evolutivamente adeguato assumere decisioni irreversibili in una fase in cui l’identità è ancora in costruzione?

Per rispondere in modo rigoroso è necessario tornare ai classici dello sviluppo umano, in particolare Jean Piaget e Erik Erikson.

Adolescenza: un’età di trasformazione, non di cristallizzazione

A 13 anni l’adolescente si trova nel pieno di:

- cambiamenti corporei intensi (pubertà);

- riorganizzazione dell’immagine di sé;

- oscillazioni emotive e identitarie;

- bisogno profondo di riconoscimento.

L’adolescenza non è una fase di stabilità, ma di plasticità.

Proprio per questo motivo, la psicologia evolutiva invita alla prudenza quando si tratta di decisioni definitive.

Piaget: capacità di pensiero astratto ≠ maturità decisionale

Secondo Piaget, intorno ai 12–13 anni il soggetto accede allo stadio delle operazioni formali, che consente:

- ragionamento astratto

- formulazione di ipotesi

- capacità argomentativa

Tuttavia, Piaget sottolinea un aspetto spesso trascurato:

la struttura cognitiva è ancora in riorganizzazione.

L’adolescente può pensare una scelta, ma non necessariamente:

- anticiparne le conseguenze a lungo termine;

- integrarla stabilmente nella propria identità futura;

- sostenerla nel tempo.

Dal punto di vista piagetiano, cristallizzare una decisione irreversibile significa interrompere il processo di accomodamento, fissando un equilibrio prima che si sia realmente formato.

Erikson: identità vs confusione di ruolo

Per Erikson, l’adolescenza è dominata dal conflitto evolutivo:

Identità vs Confusione di ruolo

Questo significa che:

- il dubbio è fisiologico;

- la confusione non è patologica;

- l’oscillazione identitaria è parte integrante dello sviluppo.

Erikson introduce un concetto chiave: la moratoria psicosociale, ovvero un tempo protetto in cui l’adolescente può:

- sperimentare ruoli;

- esplorare vissuti;

- rimandare decisioni definitive.

Una scelta irreversibile a 13 anni annulla la moratoria, trasformando una fase di ricerca in una definizione anticipata.

Le ricadute definitive: un nodo etico ed educativo

Il punto critico non è il riconoscimento della sofferenza, che va sempre ascoltata e accolta.

Il nodo centrale è l’irreversibilità.

Dal punto di vista psicologico e pedagogico:

- ciò che è reversibile favorisce l’esplorazione;

- ciò che è irreversibile chiude il campo esperienziale.

L’adolescente ha diritto:

- al ripensamento;

- alla regressione;

- alla contraddizione;

- al tempo.

Il rischio dei precedenti

Un precedente giuridico non riguarda mai solo il singolo caso.

Produce:

- modelli impliciti;

- aspettative sociali;

- prassi educative e cliniche.

Il rischio pedagogico è che la complessità venga ridotta a procedura, e che una scelta eccezionale venga percepita come scorciatoia.

La pedagogia, invece, lavora sul tempo lungo, non sull’accelerazione.

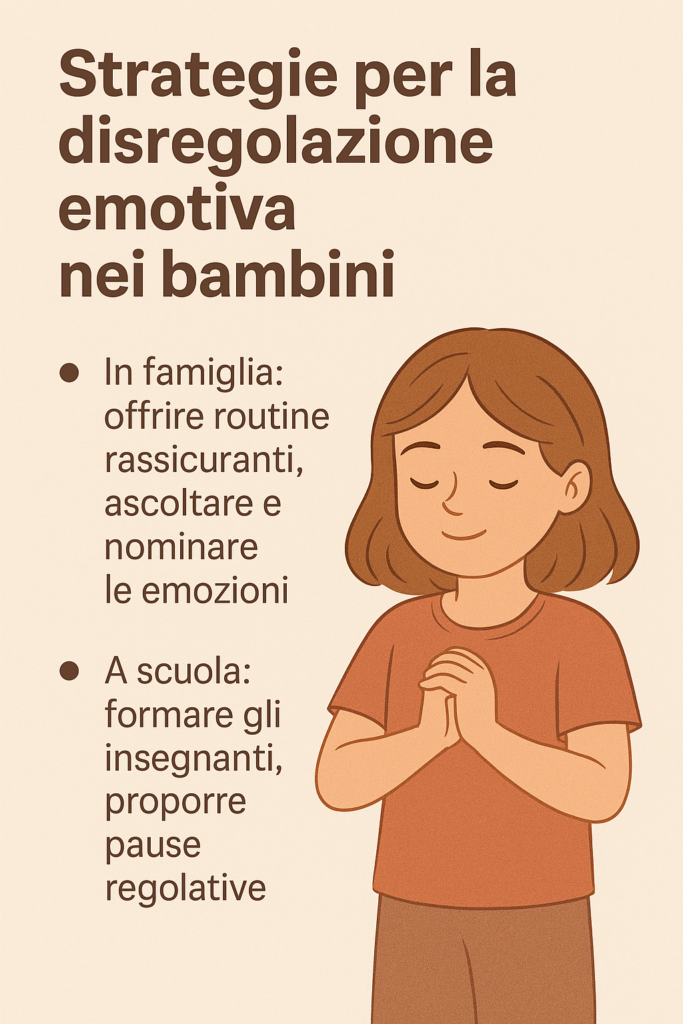

Una proposta alternativa: accompagnare, non anticipare

Una prospettiva realmente tutelante prevede:

- un percorso pedagogico e psicologico strutturato;

- una durata significativa (almeno 4 anni);

- l’attraversamento completo dell’adolescenza.

Un percorso lungo consente di:

- osservare la stabilità del vissuto nel tempo;

- distinguere tra sofferenza transitoria e nucleo identitario persistente;

- proteggere il minore da decisioni premature.

Non è una negazione dell’identità, ma una cura del processo evolutivo.

Conclusione

La psicologia dello sviluppo insegna che non tutto ciò che è pensabile è già decidibile.

Piaget parlerebbe di strutture cognitive non stabilizzate.

Erikson parlerebbe di identità in moratoria.

Tutelare il tempo dello sviluppo è una responsabilità adulta, clinica ed educativa.