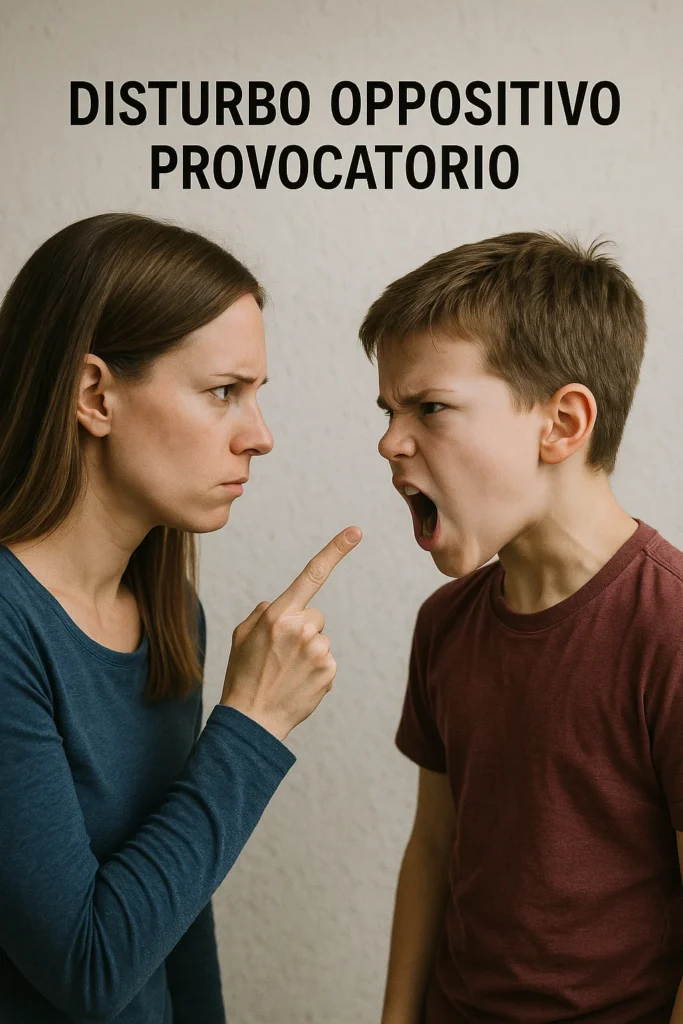

Il Disturbo Oppositivo Provocatorio (DOP) è una delle sfide educative più complesse che i genitori possano affrontare. Non si tratta di semplici “capricci”, ma di un quadro clinico caratterizzato da comportamenti oppositivi, provocatori e polemici che logorano la vita familiare e scolastica. Molti genitori arrivano allo studio dello psicologo con la stessa domanda: “Come si spegne la polemica? Dobbiamo dire sempre sì, anche quando non dovremmo?”

La risposta è no: dire sempre sì non aiuta, ma nemmeno lo scontro continuo è la strada. Serve un approccio educativo basato su fermezza calma, regole chiare e strategie comunicative efficaci.

Disturbo Oppositivo Provocatorio in età infantile

Nei bambini piccoli il DOP si manifesta con:

- rifiuto di eseguire compiti semplici,

- opposizione sistematica agli adulti,

- scoppi d’ira frequenti,

- sfida costante alle regole.

In questa fase la gestione passa soprattutto dal contenimento emotivo e dall’insegnare gradualmente la tolleranza alla frustrazione.

Disturbo Oppositivo Provocatorio in adolescenza

Quando il DOP arriva all’adolescenza, la situazione si complica. L’oppositività si intreccia con la fisiologica ricerca di autonomia tipica di questa età.

Caratteristiche principali in adolescenza:

- Sfide più forti: i “no” diventano aperti atti di ribellione, spesso davanti ai pari o agli insegnanti.

- Conflitti familiari accesi: ogni regola diventa terreno di scontro, con escalation che possono degenerare in rottura del dialogo.

- Rischi maggiori: aumento della possibilità di comportamenti a rischio (uso di sostanze, bullismo, abbandono scolastico).

- Autostima fragile: dietro la rabbia c’è spesso un senso di inadeguatezza non riconosciuto.

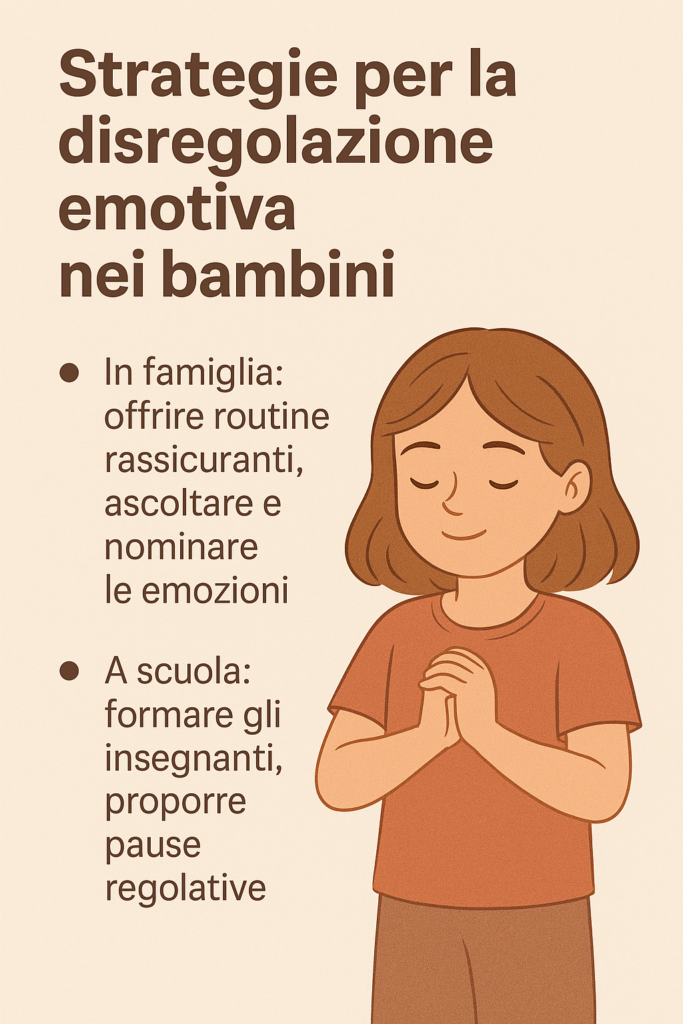

Strategie educative per genitori di adolescenti con DOP

- Regole poche ma chiare – un adolescente con DOP non tollera il controllo costante, ma ha bisogno di confini stabili.

- Dialogo senza prediche – comunicare in modo diretto, evitando sermoni infiniti che innescano la sfida.

- Responsabilità condivisa – coinvolgere l’adolescente nella definizione delle regole aumenta la percezione di controllo.

- Gestione della rabbia – insegnare tecniche di autoregolazione emotiva (respirazione, sport, musica, attività creative).

- Alleanza con la scuola – fondamentale un fronte educativo comune tra docenti e genitori.

Consigli pratici per spegnere la polemica

- Evitare di reagire alle provocazioni con urla.

- Usare il sì condizionato (“Sì, puoi uscire… quando hai finito lo studio”).

- Rinforzare i comportamenti positivi anche se minimi.

- Restare calmi e non alimentare la spirale di sfida.

- Cercare un supporto psicologico specializzato quando il conflitto supera la gestione familiare.

Conclusione

Il Disturbo Oppositivo Provocatorio, sia nei bambini sia negli adolescenti, non si affronta con il “sì” a tutti i costi, ma con no coerenti, regole chiare e capacità di mantenere la calma. Nell’adolescenza la sfida è più complessa, ma anche più decisiva: gestire la ribellione senza spegnere la personalità significa trasformare il conflitto in un percorso di crescita.