“La notte ci sorprende con le voci del nostro inconscio: parliamo, camminiamo, sogniamo… ma quasi nulla resta all’alba, tranne forse un’eco segreta.”

Il parlare nel sonno: un enigma della coscienza notturnaParlare nel sonno, o somniloquio, è una parasonnia benigna che colpisce circa il 5% degli adulti e fino al 50% dei bambini (Ohayon et al., 1997). Può manifestarsi come borbottii indistinti, frasi brevi o veri e propri dialoghi coerenti, spesso durante fasi di sonno profondo non-REM (N3), ma anche nel sonno REM, la fase dei sogni vividi.

Ricordiamo ciò che diciamo nel sonno?

La risposta è quasi sempre no. Il parlare nel sonno avviene senza coscienza vigile, e raramente il soggetto conserva memoria di quanto pronunciato. Uno studio pubblicato su Sleep Medicine Reviews (2017) ha rilevato che oltre l’85% dei soggetti non ricorda alcun episodio, a conferma della dissociazione tra attività verbale automatica e consapevolezza. Il cervello, in queste fasi, può attivare aree motorie del linguaggio (come Broca) senza coinvolgere la corteccia prefrontale, responsabile della coscienza e dell’autocontrollo.

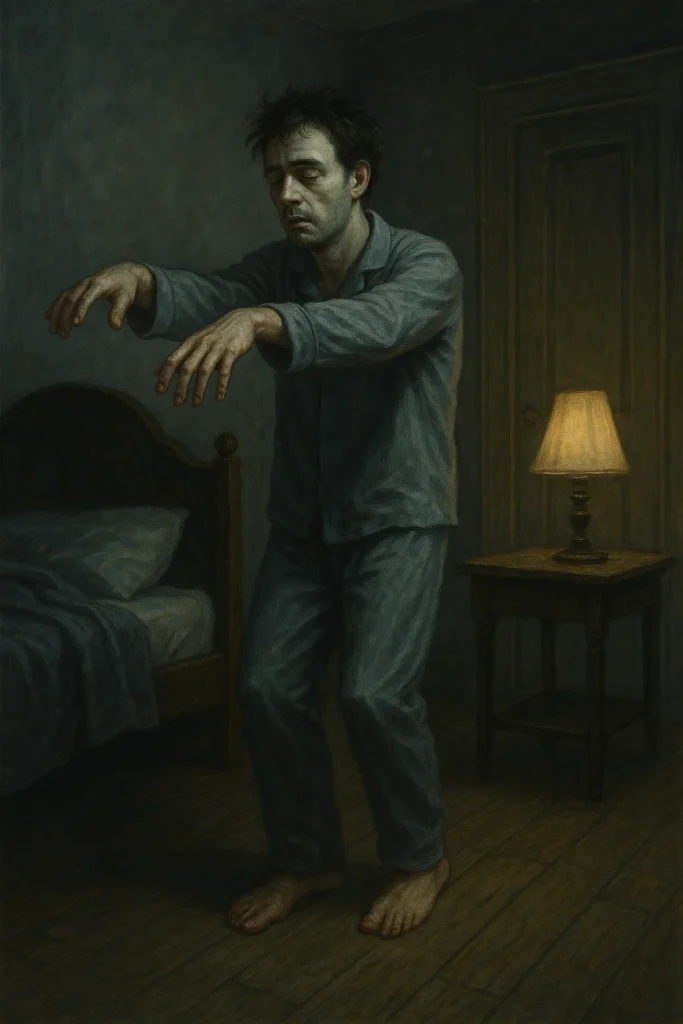

Il sonnambulismo: agire senza coscienza

Diversamente dal somniloquio, il sonnambulismo (sleepwalking) è una parasonnia più complessa, che include movimenti motori coordinati come alzarsi dal letto, camminare, persino mangiare o scrivere. Colpisce fino al 17% dei bambini e il 4% degli adulti (Zadra & Pilon, 2011), soprattutto durante il sonno NREM.

Chi ne soffre appare sveglio, ma è in realtà in uno stato di coscienza dissociata: il cervello profondo (tronco encefalico, talamo) è attivo, mentre la neocorteccia è inibita. Il soggetto non sogna in quel momento, né ricorda l’episodio al risveglio.

Tutti sognano? E cosa ricordiamo?

La neurofisiologia del sogno è un campo in continua evoluzione. Grazie a tecniche di neuroimaging e EEG, oggi sappiamo che tutti sognano, anche se non tutti ricordano.

Uno studio del 2023 del Lyon Neuroscience Research Center ha identificato un’area chiave: la giunzione temporo-parietale. Nei “grandi ricordatori di sogni”, questa zona mostra maggiore connettività durante il sonno REM (Eichenlaub et al., NeuroImage, 2023). Il ricordo del sogno è dunque legato a una maggiore attività cerebrale nei micro-risveglinotturni.

Memoria onirica e contenuto

Il 95% dei sogni viene dimenticato entro 10 minuti dal risveglio (Crick & Mitchison, 1983). Tuttavia, se il sogno è emozionalmente intenso, o se il risveglio avviene durante la fase REM, la probabilità di ricordarlo aumenta. I sogni sono spesso narrativi, simbolici e legati a contenuti emotivamente salienti. Studi recenti (Nir & Tononi, Trends in Cognitive Sciences, 2020) ipotizzano che sognare serva a integrare esperienze emotive nella memoria a lungo termine.