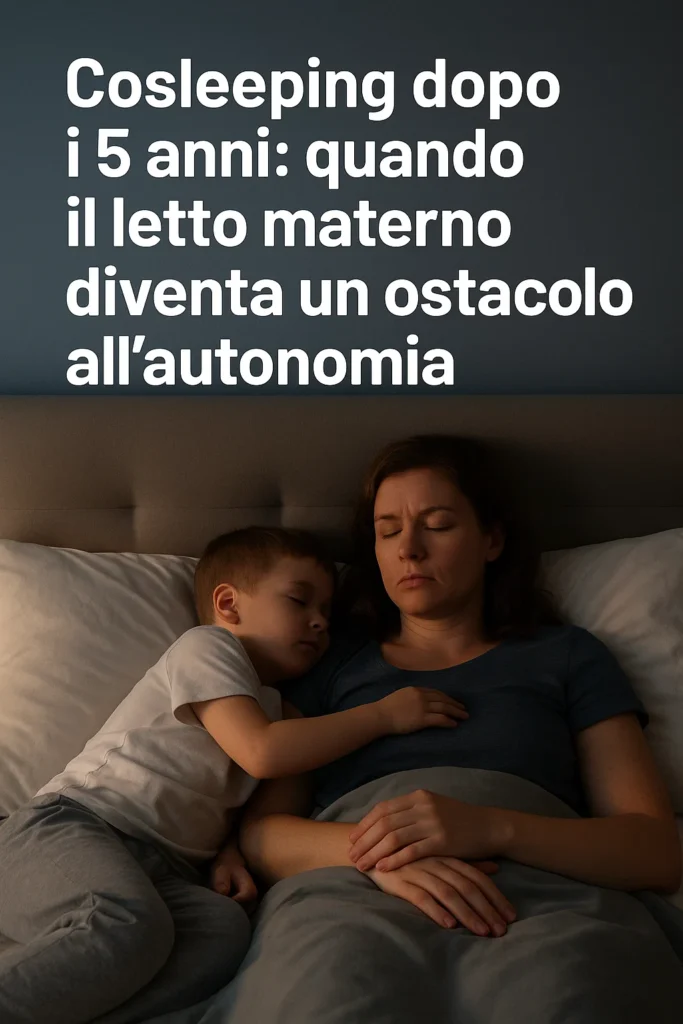

“Cosleeping prolungato: quando dormire nel letto della mamma rivela un disagio emotivo”

Quando il lettone diventa rifugio: la parabola del cosleeping prolungato

Il cosleeping, termine anglosassone che indica la condivisione del letto tra genitore e figlio, è una pratica diffusa in molte culture del mondo. Se nei primi mesi di vita può rappresentare un valido alleato per il legame di attaccamento e per la regolazione sonno-veglia del neonato, la sua persistenza in età scolare e, ancor più, in adolescenza, solleva interrogativi profondi in ambito psicologico e pedagogico.

Secondo uno studio pubblicato sul Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics (Mileva-Seitz et al., 2016), il cosleeping nei primi due anni di vita non è associato a problematiche comportamentali, ma la sua prolungata estensione può interferire con lo sviluppo dell’autonomia psicologica e affettiva. In un’ottica evolutiva, il letto rappresenta non solo un luogo di riposo, ma anche un simbolo della progressiva separazione-individuazione tra madre e figlio.

Cosleeping oltre l’infanzia: un segnale o una richiesta d’aiuto?

Quando il cosleeping si estende oltre i 10-11 anni, spesso siamo di fronte a una regressione comportamentale o a un indicatore di insicurezza ambientale o fragilità emotiva. Non sono rari i casi in cui bambini già autonomi tornino a dormire con i genitori in concomitanza con eventi stressanti: separazioni, lutti, mobbing scolastico o ansia generalizzata.

La letteratura clinica mostra che in alcuni adolescenti il desiderio di dormire con i genitori può nascondere disturbi d’ansia o una non corretta elaborazione del processo di separazione. Uno studio italiano condotto da Miano e colleghi (2020) ha riscontrato che il 14% degli adolescenti con disturbi del sonno presentava dipendenza da cosleeping, collegata a fattori di iperprotezione materna e ansia da separazione.

Sviluppo dell’autonomia e funzione pedagogica del distacco

Secondo la pedagogista e psicoanalista Françoise Dolto, «l’individuazione comincia nel corpo», e il letto rappresenta il primo confine tra il “sé” e l’“altro”. Lasciare che un adolescente condivida abitualmente il letto con un genitore equivale, in termini simbolici, a congelare la separazione necessaria allo sviluppo dell’identità.

La pedagogia del sonno sottolinea la necessità di aiutare il bambino a elaborare il distacco in modo progressivo, strutturando routine del sonno rassicuranti ma orientate all’autonomia. Questo percorso va sostenuto precocemente: ritardare il distacco può rinforzare vissuti di dipendenza e inadeguatezza.

Cosa fare se l’adolescente chiede ancora il lettone?

Non è necessario stigmatizzare o colpevolizzare: l’adolescente che cerca il lettone sta esprimendo un bisogno emotivo, non un capriccio. Ma il bisogno va ascoltato per essere decodificato, non sempre assecondato.

Interventi consigliati:

- Esplorare le cause con delicatezza e attenzione clinica (es. paure, stress, lutti).

- Rafforzare le competenze di autoregolazione affettiva (con psicoterapia o training di mindfulness).

- Offrire alternative simboliche (come la condivisione di momenti serali, rituali di passaggio o ristrutturazioni dello spazio personale).

- Attivare un percorso psicopedagogico familiare, che riconsideri i ruoli e le dinamiche affettive all’interno del nucleo.

Una riflessione clinica

Il cosleeping non è di per sé patologico, ma può diventarlo se interferisce con i processi di crescita psicologica. Ogni famiglia ha la propria traiettoria, ma l’obiettivo educativo è comune: rendere il figlio capace di stare nel mondo senza la necessità continua della presenza fisica del genitore.

In definitiva, come affermava Winnicott, «Una madre è buona se riesce a rendersi superflua». E forse il letto vuoto, nella camera accanto, è il primo passo verso la presenza autentica, fatta di fiducia, e non di contiguità.