ANATOMIA LETTERARIA DI UNA FRAGILITÀ

Il viaggio di un uomo di 40 anni, tra allucinazioni, visioni e una profonda introspezione. La narrazione, intensa e personale, affronta temi come la malattia mentale, la medicalizzazione, la solitudine e la ricerca di un equilibrio.

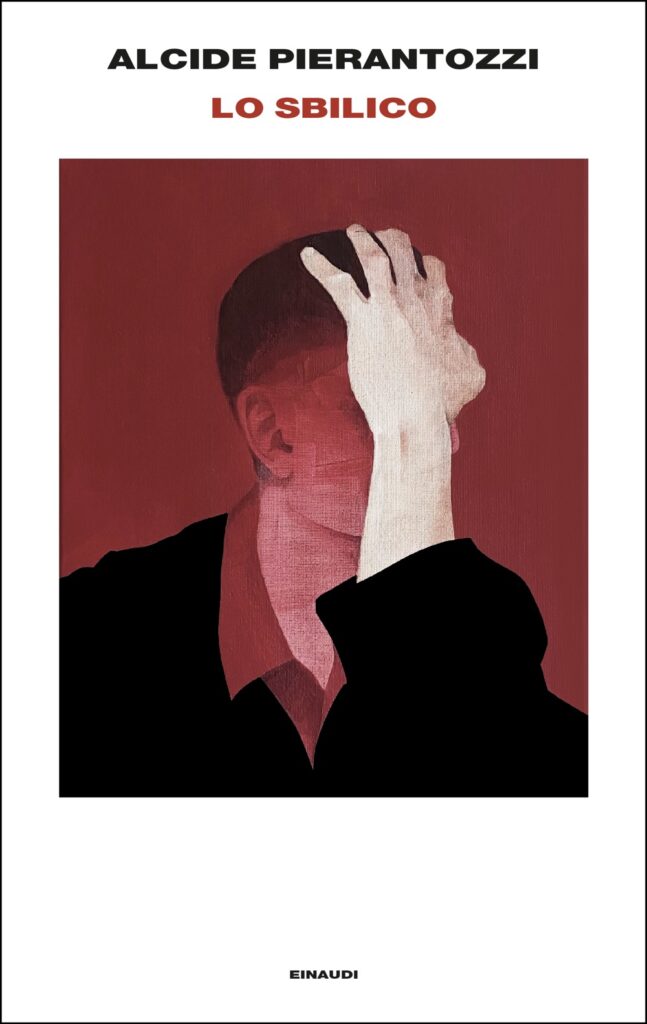

Il romanzo Sbilico di Luca Pierantozzi si presenta al lettore come un esercizio di equilibrio sull’orlo del precipizio psichico, un’opera disturbante e lirica che penetra con chirurgica delicatezza nell’universo adolescenziale attraversato dal disagio mentale. Non siamo di fronte a una narrazione tradizionale: Sbilico è un manoscritto emotivo sfilacciato, una cartella clinica redatta in versi, una confessione interiore che sfugge alla diagnosi e si consegna nuda alla pagina.

Il protagonista, Edoardo, è un ragazzo fragile, ipersensibile, a tratti visionario. Intelligente, poetico, eppure irriducibilmente alienato, Edoardo abita la soglia tra la realtà e la sua deformazione: ogni elemento del suo mondo si frantuma in percezioni alterate, in pensieri ossessivi, in paure che prendono corpo. Il lettore viene trascinato dentro una mente sbilenca, dissestata, che non riesce più a orientarsi nei territori del quotidiano. E qui la scrittura di Pierantozzi è mirabile: l’andamento sincopato, la punteggiatura che si disgrega, il ritmo spezzato della narrazione mimano esattamente il funzionamento di un pensiero disturbato, rendendolo non solo comprensibile ma, in certi momenti, dolorosamente condivisibile. Pierantozzi – insegnante e poeta – dimostra una straordinaria competenza pedagogica e psichiatrica: Sbilico è letteratura, ma è anche osservazione clinica, denuncia educativa, grido pedagogico. Edoardo è un adolescente la cui identità viene erosa da un contesto familiare ambiguo, da una scuola incapace di contenere e riconoscere le sue differenze, da un mondo adulto che oscilla tra la paura e l’indifferenza.

👁️🗨️ Una narrativa del sintomo: tra psicopatologia e poesia

Il romanzo affronta, senza mai nominarle in modo diretto, tematiche afferenti alla schizofrenia precoce, ai disturbi dell’umore, alle fasi dissociative dell’adolescenza. Ma lo fa con uno stile che ricorda i grandi maestri della letteratura del disagio: Sbilico sembra voler dialogare silenziosamente con Memorie di un malato di nervi di Schreber, con le visioni di Alda Merini, con il realismo tragico di Silvia Plath. La follia non è esibita, ma suggerita, come una fenditura ontologica nell’essere stesso del protagonista.

Il nome “Sbilico” non è casuale: indica una postura esistenziale inclinata, un’oscillazione continua tra polarità psichiche, tra desiderio e paura, lucidità e delirio, desiderio d’amore e orrore del legame. L’autore non concede al lettore facili certezze o redenzioni: non c’è un lieto fine, né una risoluzione terapeutica, ma solo l’accettazione tragica della complessità mentale umana.

🧠 Una lettura terapeutica per adulti disattenti

Per genitori e insegnanti, Sbilico rappresenta uno strumento di sensibilizzazione potente: ci ricorda quanto l’adolescente, oggi più che mai, sia una creatura liminare, affacciata su abissi che spesso gli adulti si ostinano a ignorare. La scuola, nel romanzo, è specchio della cecità istituzionale: più che un luogo di crescita, appare come un meccanismo di esclusione, incapace di accogliere chi non rientra negli standard cognitivi ed emotivi.

Lo sguardo dell’autore è però sempre carico di pietas educativa: Edoardo non è un “caso”, ma un’anima. È una voce che chiede ascolto, contenimento, interpretazione. Ed è qui che il romanzo si offre come materiale vivo per chi opera nella relazione d’aiuto: psicologi scolastici, educatori, clinici dell’età evolutiva, counselor, potranno riconoscere nelle pagine di Sbilico una drammatizzazione letteraria dei vissuti che ogni giorno si incontrano nei corridoi dei licei, nelle stanze della psicoterapia, negli occhi dei ragazzi che non riescono a stare “in asse”.