Introduzione

Il complesso edipico rappresenta una delle strutture cardine della teoria psicoanalitica freudiana e continua a costituire un dispositivo ermeneutico imprescindibile nello studio dello sviluppo psicodinamico infantile. Introdotto da Sigmund Freud nei Tre saggi sulla teoria sessuale (1905) e successivamente rielaborato in scritti più maturi, il concetto assume valenza universale nell’esplicitare i processi attraverso cui il soggetto costruisce la propria identità, la dimensione della legge e il rapporto con la desiderabilità dell’Altro.

Definizione tecnica

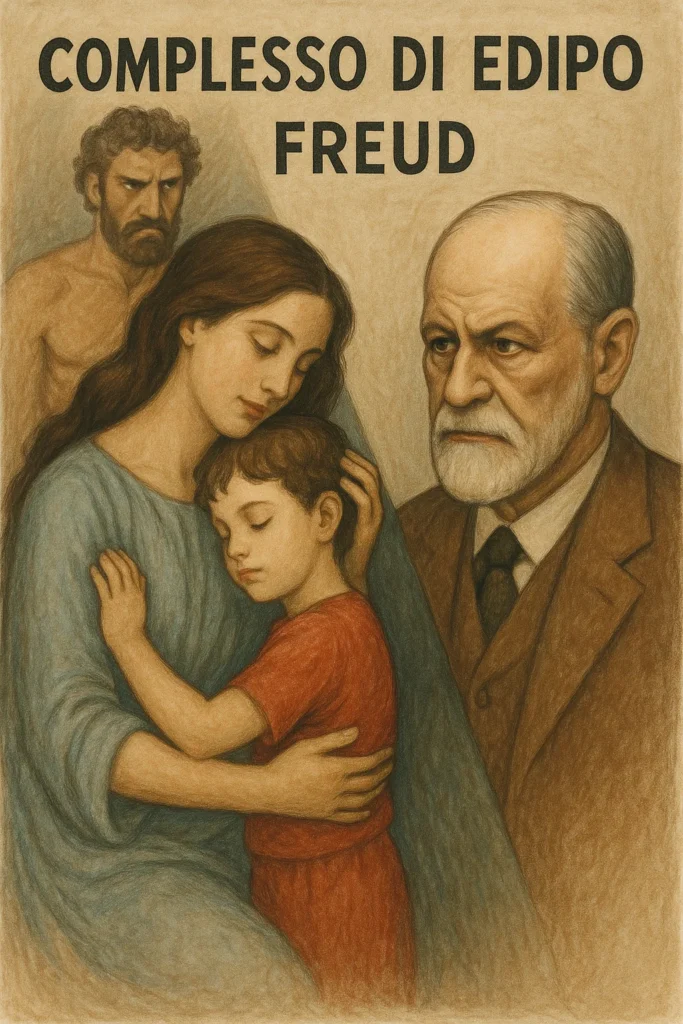

Il complesso edipico designa l’insieme di fantasie inconsce e di investimenti libidici che il bambino, attorno ai 3-6 anni, rivolge nei confronti del genitore di sesso opposto, vissuto come oggetto privilegiato di amore e desiderio. Parallelamente, il genitore dello stesso sesso viene percepito come rivale e ostacolo, catalizzando sentimenti ambivalenti di ostilità, gelosia e al contempo di identificazione.

Dal punto di vista tecnico, tale dinamica costituisce la matrice originaria del Super-Io, in quanto l’interiorizzazione della figura genitoriale frustrante o proibente determina la costruzione delle istanze morali e normative che regolano la vita psichica adulta.

Dimensione simbolica e strutturale

Il complesso edipico non è riducibile a un mero conflitto pulsionale. Esso si configura piuttosto come nucleo strutturante della soggettività, nella misura in cui introduce il bambino all’ordine simbolico, al riconoscimento del limite e alla necessità della rinuncia pulsionale. Come sottolinea Jacques Lacan, l’Edipo va interpretato non solo come vicenda familiare, bensì come “funzione del Nome-del-Padre”, ossia la possibilità di accesso al linguaggio, alla legge e al desiderio mediato dall’Altro.

Aspetti evolutivi e clinici

Lo scioglimento del complesso edipico, che avviene normalmente intorno alla latenza (6-11 anni), rappresenta un passaggio imprescindibile verso l’acquisizione di una identità sessuata stabile e di una più complessa organizzazione relazionale.

In psicopatologia, fissazioni o regressioni a tale fase possono manifestarsi in diverse configurazioni:

- nevrosi ossessive, nelle quali la colpa edipica permane come nodo irrisolto;

- disturbi dell’identità e difficoltà nelle relazioni oggettuali;

- configurazioni di dipendenza o di rivalità patologica.

Attualità del concetto

Nonostante le critiche provenienti da approcci post-freudiani, femministi e neuroscientifici, il concetto mantiene una forza esplicativa significativa. Recenti studi interculturali (Shweder, 2003; Chodorow, 2012) dimostrano come la dinamica edipica si presenti con modulazioni differenti nei vari contesti sociali, ma permanga come struttura simbolica universale nell’organizzazione del desiderio e dell’interdizione.

Conclusione

Il complesso edipico, lungi dall’essere un relitto teorico, resta una chiave interpretativa fondamentale per la comprensione del divenire soggettivo, delle dinamiche familiari e delle configurazioni cliniche. La sua attualizzazione nel contesto odierno richiede uno sguardo comparativo e transculturale, capace di integrare i paradigmi psicoanalitici con le neuroscienze affettive e la psicologia dello sviluppo.