Introduzione

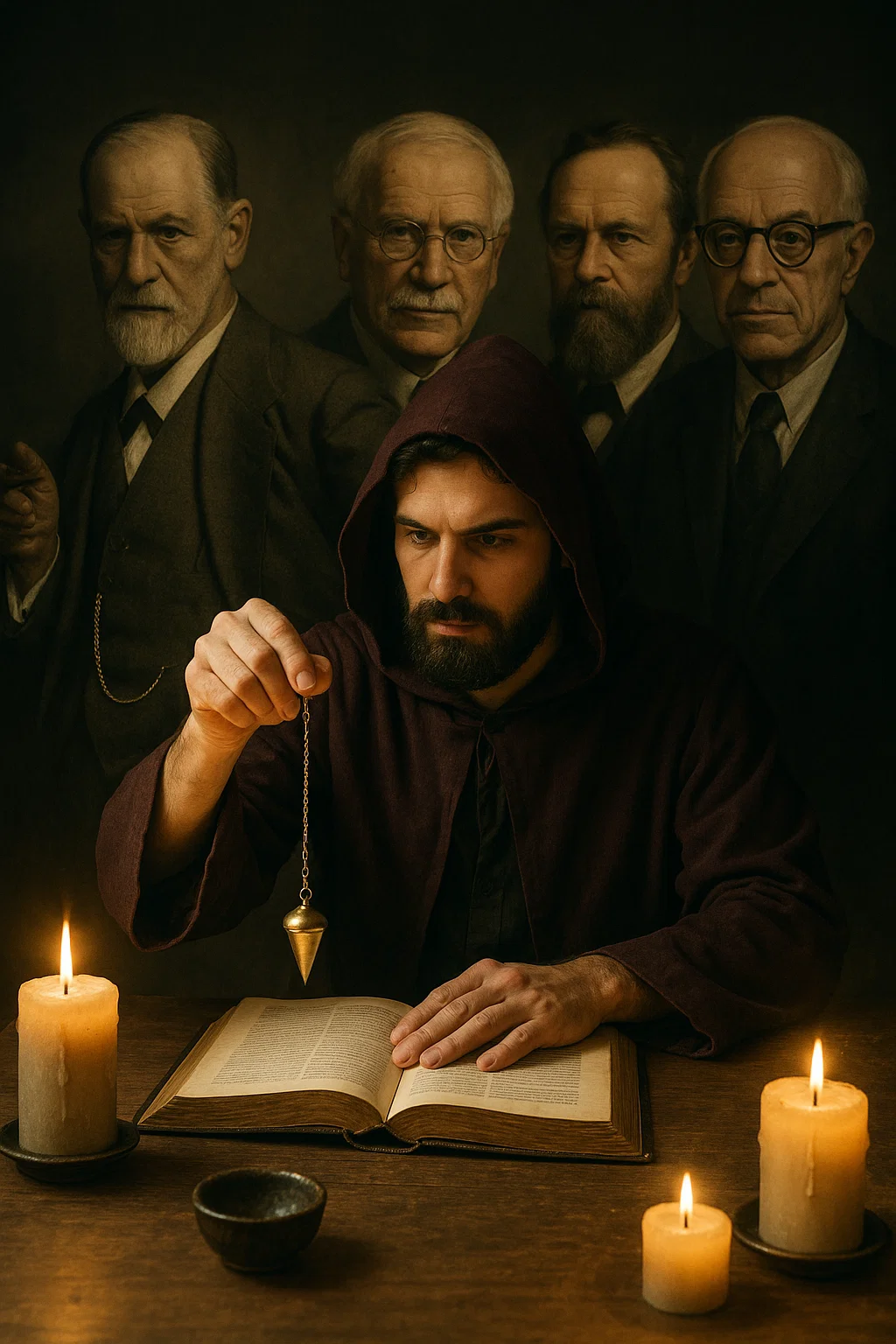

Dal malocchio agli amuleti, dalle formule segrete alle superstizioni quotidiane: l’essere umano, in tutte le culture, ha creato rituali per proteggersi da ciò che non può controllare.

Ma perché crediamo così facilmente a queste pratiche? Perché siamo disposti a piegare le nostre decisioni a riti e credenze, pur di sentirci dire ciò che, inconsciamente, desideriamo?

Malocchio e bisogno di controllo

Il malocchio è uno degli esempi più diffusi di credenza popolare: uno sguardo carico d’invidia o cattiva intenzione capace di “colpire” la vittima.

La psicologia spiega questo fenomeno come strategia di riduzione dell’incertezza. Quando la vita sembra fuori controllo, il cervello tende a “vedere” connessioni anche dove non ci sono. Whitson e Galinsky (2008) hanno dimostrato che la mancanza di controllo aumenta la percezione di pattern inesistenti: un meccanismo che alimenta superstizioni e rituali.

La forza del rituale: placebo e suggestione

Quando una persona “si fa togliere l’occhio” attraverso acqua, olio o formule segrete, spesso sperimenta un reale sollievo. Perché?

Entra in gioco la risposta placebo. Come spiega Fabrizio Benedetti (2005), il contesto simbolico di cura può attivare nel cervello sistemi neurochimici legati a dopamina e oppioidi endogeni, generando benessere autentico. Non è “solo credere”: è un effetto biologico innescato da aspettative e ritualità.

Il potere delle parole

Un altro fattore decisivo è la psicologia del riconoscimento. Le persone si sentono attratte da chi sa dire ciò che inconsciamente vogliono sentire: che il male non dipende da loro, che c’è una spiegazione esterna, che esiste un rimedio accessibile.

È lo stesso meccanismo che rafforza gli oroscopi o i consigli “magici”: dare un nome all’angoscia e trasformarla in una narrazione condivisibile. Come notava Clifford Geertz, l’uomo ha bisogno di sistemi simbolici per dare senso al dolore e all’incertezza.

Norme sociali e conformità

Le credenze popolari non vivono solo nella mente individuale: sono pratiche sociali. Adeguarsi al rito significa restare parte della comunità. Gli esperimenti sulla conformità (Asch, 1951 e repliche moderne) dimostrano che le persone preferiscono spesso sbagliarsi insieme agli altri piuttosto che avere ragione da sole. Così il rituale diventa anche un codice di appartenenza.

Psicologia antropologica: cosa ci incastra davvero?

Questi rituali funzionano perché intrecciano diversi livelli:

- Psicologico: riducono ansia e offrono sollievo simbolico.

- Biologico: attivano meccanismi placebo che influenzano corpo e mente.

- Antropologico: rafforzano identità e coesione sociale.

- Fenomenologico: sono esperienze incarnate, vissute nel corpo come liberazione.

In altre parole, crediamo perché il rito parla contemporaneamente alla nostra psiche, al nostro corpo e al nostro bisogno di comunità.

Conclusione

Il malocchio, la medicina dell’occhio, gli amuleti: non sono semplici superstizioni, ma strumenti culturali che hanno dato all’uomo la possibilità di sentirsi meno solo di fronte al dolore. La psicologia ci mostra che ciò che chiamiamo “magia” è spesso una risposta sofisticata al bisogno di significato e appartenenza.

E allora la domanda diventa: davvero siamo così lontani da quei rituali? O continuiamo, ogni giorno, a cercare qualcuno che ci dica esattamente quello che vogliamo sentire?