L’adolescenza e il nuovo paradigma del sonno

L’adolescenza è una fase cruciale dello sviluppo neurobiologico, durante la quale il sonno assume un ruolo fondamentale nella riorganizzazione cognitiva, affettiva e comportamentale. Tuttavia, l’evidenza clinica segnala un allarmante incremento della privazione di sonno cronica nei giovani tra i 13 e i 18 anni.

Secondo i dati del CDC statunitense (2023), oltre il 73% degli adolescenti dorme meno delle 8-10 ore raccomandate per fascia d’età, una soglia essenziale per il corretto funzionamento esecutivo e l’equilibrio emotivo.

Ritmi circadiani alterati e scuola: un conflitto biologico

Il problema non risiede solo nella quantità di sonno, ma anche nella desincronizzazione cronica dei ritmi circadiani. L’orologio biologico degli adolescenti tende fisiologicamente a posticipare il ritmo sonno-veglia (fenomeno noto come delayed sleep phase), portandoli a sentirsi naturalmente attivi nelle ore serali.

L’inizio scolastico mattutino, spesso fissato tra le 7:30 e le 8:00, entra così in collisione con la fisiologia adolescenziale, provocando uno “jet lag sociale” permanente, come lo definisce il cronobiologo Till Roenneberg.

Conseguenze cliniche: tra mente, cervello e comportamento

La deprivazione cronica di sonno ha effetti gravi e sistemici. Numerosi studi neuroscientifici (Walker, 2017; Carskadon, 2019) evidenziano come il sonno insufficiente:

- Riduca la plasticità sinaptica e comprometta l’apprendimento e la memoria;

- Alteri il funzionamento della corteccia prefrontale, deputata al controllo inibitorio e al pensiero critico;

- Esponga al rischio di disturbi depressivi, ansiosi e disregolazione affettiva;

- Incrementi comportamenti impulsivi, uso di sostanze e ideazione suicidaria.

Un lavoro longitudinale pubblicato su The Lancet Child & Adolescent Health (2022) ha mostrato che adolescenti con meno di 7 ore di sonno presentavano un’incidenza del 30% più alta di sintomi depressivi dopo un anno.

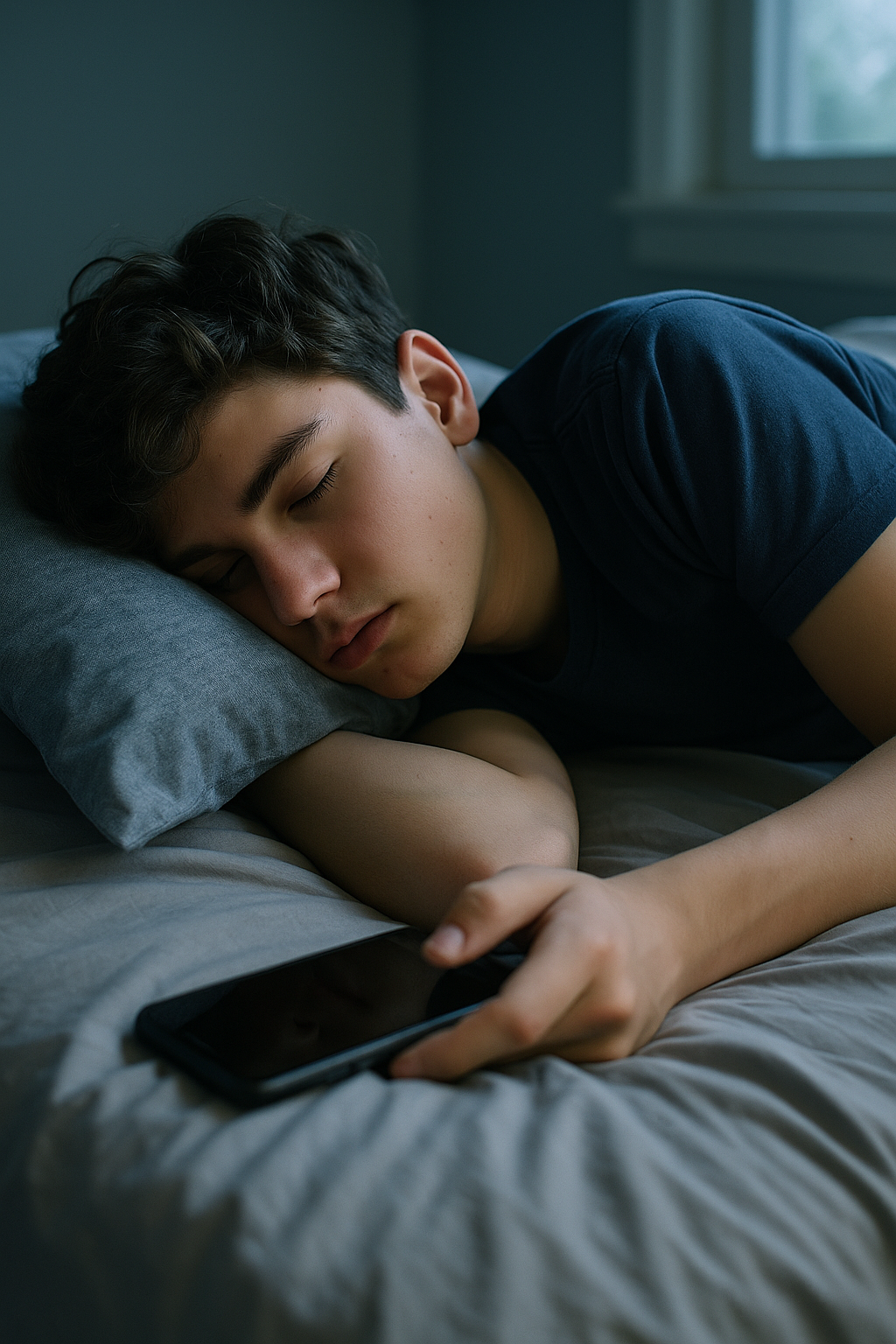

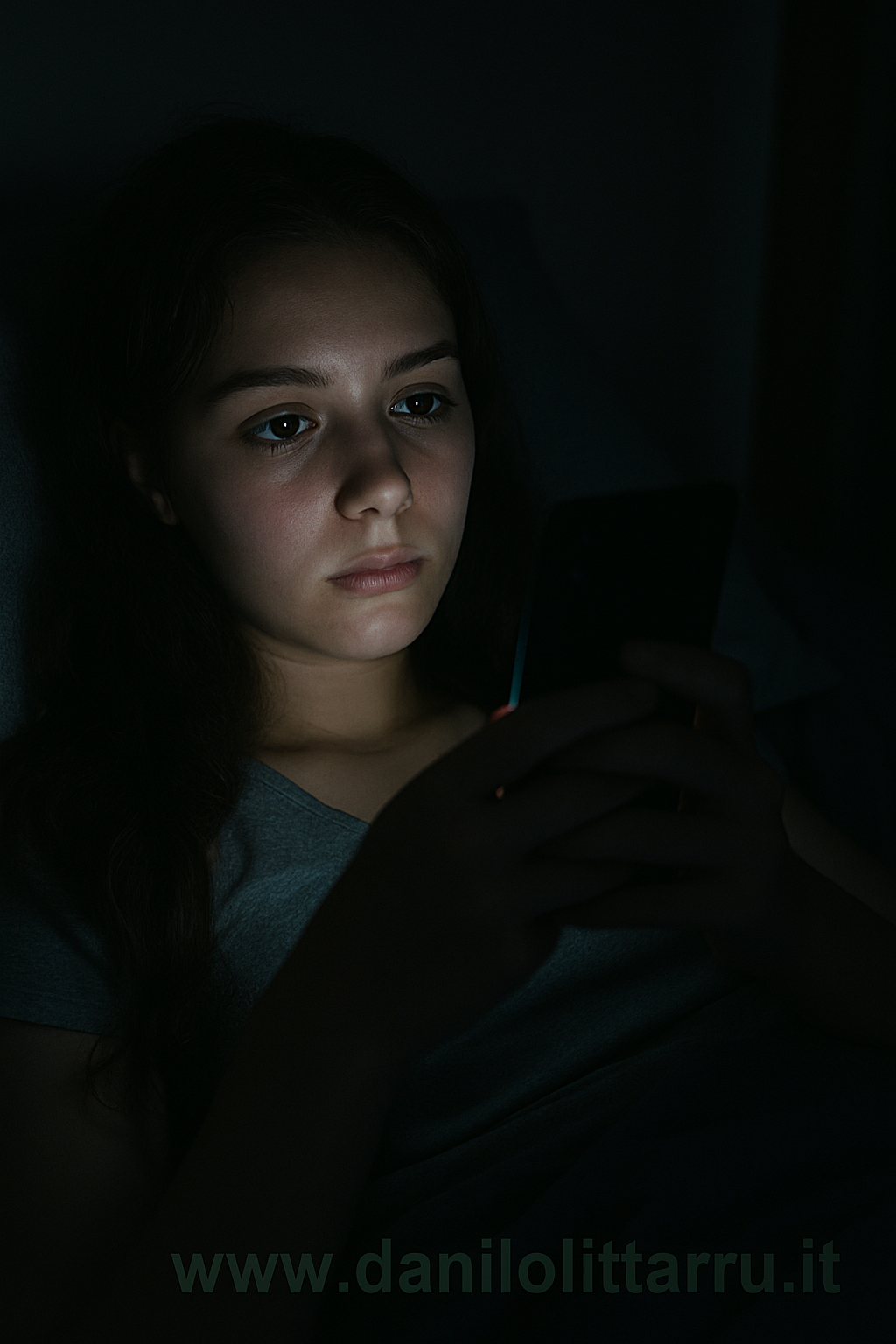

L’ ambiente digitale e l’ iperstimolazione serale

Tra i principali fattori esogeni della privazione di sonno giovanile vi è l’uso intensivo di dispositivi elettronici. L’esposizione serale alla luce blu dei device inibisce la secrezione di melatonina e protrae lo stato di vigilanza, ritardando ulteriormente l’addormentamento.

Un’indagine dell’Italian Sleep Medicine Association (AIMS, 2024) ha rilevato che il 64% degli adolescenti italiani utilizza lo smartphone a letto per oltre un’ora, spesso per attività ad alta attivazione cognitiva (social media, gaming, streaming).

Interventi e prevenzione: una responsabilità sistemica

Riconsiderare i tempi scolastici è una necessità etica e sanitaria. Studi sperimentali condotti negli Stati Uniti e nel Regno Unito hanno dimostrato che posticipare l’orario di ingresso scolastico anche solo di 60 minuti migliora rendimento, umore e frequenza.

A livello clinico, gli interventi più efficaci includono:

- Psychoeducation familiare sull’igiene del sonno;

- Terapie comportamentali cognitive per l’insonnia (CBT-I) adattate all’età evolutiva;

- Limitazione dell’uso serale dei dispositivi elettronici;

- Promozione di routine regolari e stabili.

Conclusione: dormire per crescere

Privare un adolescente del sonno non è solo una questione di stanchezza: è un deficit neuropsicologico programmato, una disconnessione tra biologia e società che rischia di cronicizzarsi in disturbi mentali e maladattamenti profondi. Ripensare i tempi, educare al riposo e ascoltare il corpo in crescita sono azioni imprescindibili per chi, come genitori, educatori o clinici, si occupa del benessere delle nuove generazioni.