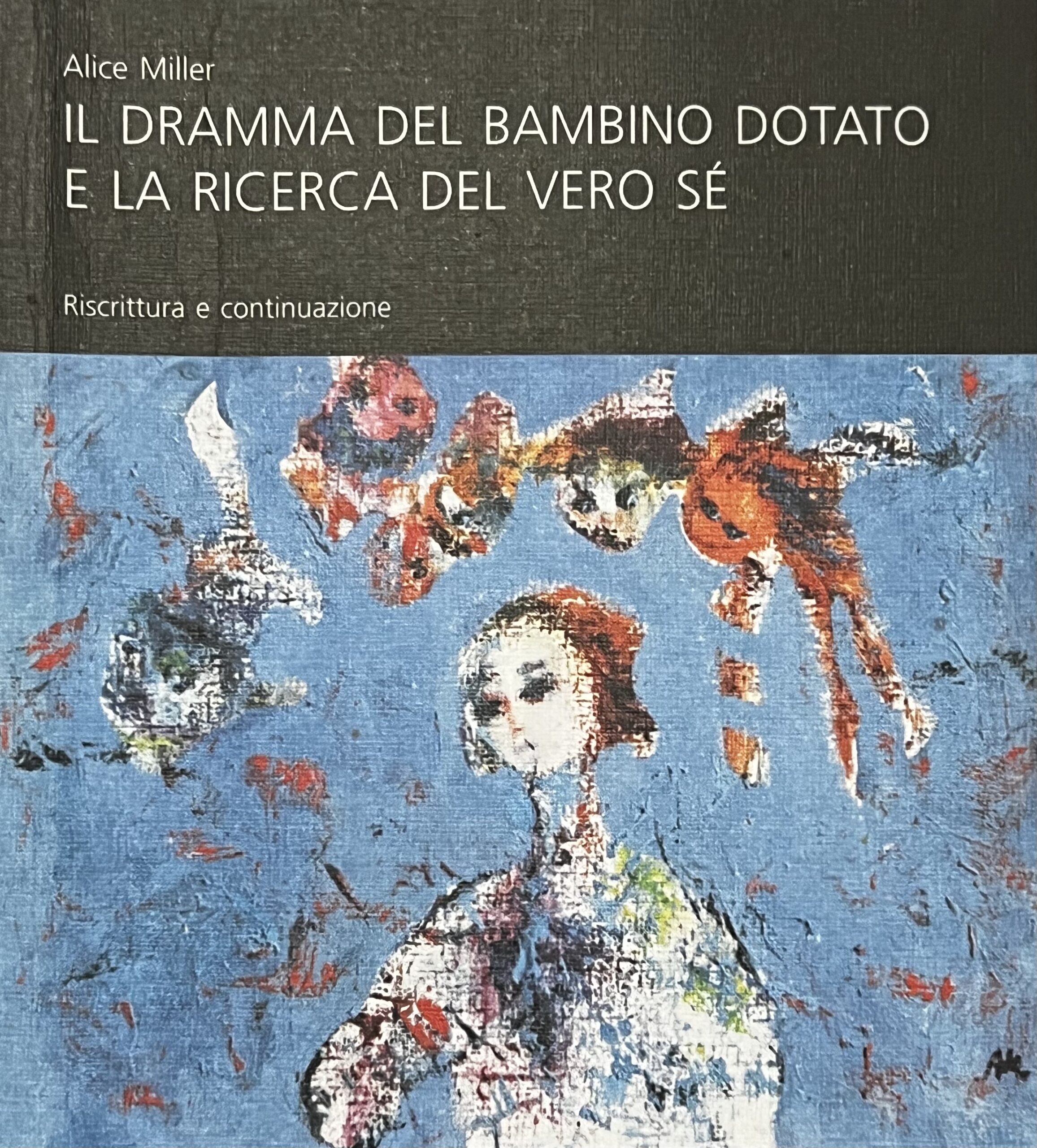

“Il dramma del bambino dotato” di Alice Miller è un’opera imprescindibile per chi voglia penetrare le profondità invisibili della sofferenza psichica infantile celata dietro il velo dell’obbedienza, della compiacenza e della “dote”. Con uno stile sobrio ma impietoso, Miller svela il paradosso che si annida nell’anima di quei bambini che, più che essere amati per ciò che sono, vengono ammirati per ciò che rappresentano: il prolungamento narcisistico dei bisogni emotivi insoddisfatti dei genitori.

Il “bambino dotato” non è, in questa prospettiva, un piccolo prodigio. È, piuttosto, un soggetto eccessivamente adattato, e dunque profondamente traumatizzato. Ha imparato precocemente a captare i bisogni altrui, rinunciando ai propri impulsi autentici per diventare specchio del desiderio materno o paterno. Questo adattamento estremo – apparentemente virtuoso – si paga con la perdita del Sé.

La ferita primaria non risiede in abusi fisici o verbali, ma in quella sottile violenza emotiva che consiste nell’essere visti, non per ciò che si è, ma solo per ciò che si “offre”. Non è un dolore urlato, ma un dolore silenzioso, annidato nella perfezione.

La continuazione necessaria

Oggi, a quarant’anni dalla pubblicazione dell’opera, la riflessione di Miller esige una prosecuzione. Il trauma narcisistico descritto nel testo si innesta perfettamente nelle dinamiche educative contemporanee, spesso segnate da genitorialità iperperformanti e da modelli pedagogici orientati all’efficienza, al successo precoce, all’immagine.

In ambito clinico, osserviamo una nuova generazione di adolescenti “funzionanti”, ma internamente vuoti. Ragazzi e ragazze che eccellono, ma che crollano nell’intimità della stanza terapeutica, incapaci di riconoscere – o persino nominare – i propri desideri profondi. In questi casi, la psicoterapia non si configura come semplice contenimento del disagio, ma come vera e propria archeologia del Sé: un percorso doloroso e liberatorio di dissotterramento del bambino originario sepolto sotto strati di aspettative genitoriali.

Miller ci insegna che “nessuna introspezione ha senso, se non restituisce la voce al bambino che fummo”. La sua eredità risiede nella necessità, pedagogica e clinica, di riconoscere la ferita narcisistica primaria e restituire valore alla soggettività infantile, alla sua irriducibile unicità.

Conclusione clinica e pedagogica

Per genitori, insegnanti e terapeuti, la lettura – o rilettura – del testo di Alice Miller rappresenta un monito etico e uno strumento analitico. È un invito a smascherare i dispositivi di controllo affettivo, i ricatti emotivi inconsci, le proiezioni camuffate da amore. È un appello ad educare senza colonizzare l’interiorità dell’altro.

“Non è mai troppo tardi per avere un’infanzia felice”, scriveva un altro autore. Ma è compito nostro, come adulti, offrire ai bambini di oggi la possibilità di esserlo davvero, nell’autenticità delle loro emozioni e non nell’artificio delle aspettative.