Una rivoluzione neuroscientifica in atto

Per decenni si è creduto che il cervello umano raggiungesse un picco di sviluppo nell’infanzia, per poi irrigidirsi in una struttura statica. La plasticità neuronale, oggi, smentisce questa visione: il cervello non solo continua a modificarsi nel tempo, ma lo fa anche in risposta all’esperienza, all’apprendimento e persino alla sofferenza psichica.

L’evidenza più eloquente arriva dalle ricerche condotte da Michael Merzenich, pioniere nello studio della riorganizzazione corticale, il quale ha dimostrato come la corteccia uditiva di soggetti adulti possa ristrutturarsi profondamente in seguito a training specifici. Studi successivi (Zatorre et al., 2012) hanno inoltre rivelato modifiche morfologiche nel cervello di musicisti professionisti: un esempio emblematico di plasticità indotta dall’esperienza.

Applicazioni cliniche: dalla riabilitazione ai disturbi dell’umore

1. Riabilitazione neurocognitiva post-ictus

Neuroplasticità è la chiave dei protocolli di riabilitazione motoria e cognitiva post-ictus. Grazie alla stimolazione ripetuta e a tecniche come il Constraint-Induced Movement Therapy (CIMT), si assiste alla formazione di nuove sinapsi e all’assunzione di funzioni da parte di aree cerebrali adiacenti a quelle danneggiate (Taub et al., 2002).

2. Disturbi dell’umore e psicoterapia

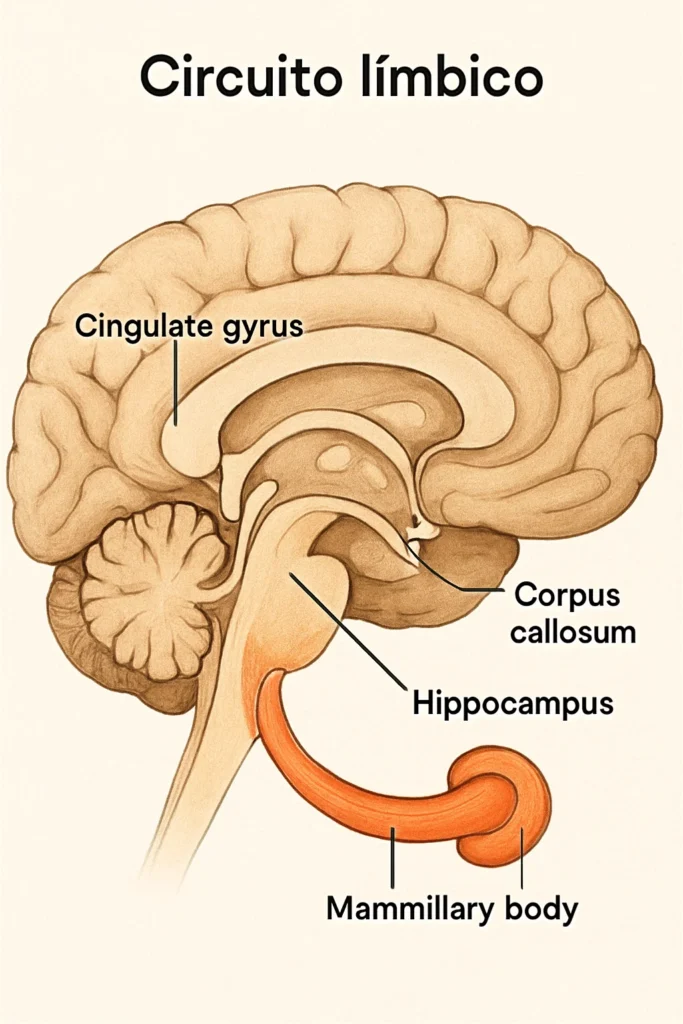

Anche la psicoterapia modifica il cervello. Ricerche con imaging funzionale (fMRI) hanno evidenziato che la terapia cognitivo-comportamentale può indurre cambiamenti strutturali nel circuito limbico, migliorando la regolazione emotiva in pazienti con depressione maggiore (Goldapple et al., 2004).

3. Neuroeducazione e apprendimento

In ambito scolastico, la scoperta che il cervello sia plastico ha rivoluzionato la didattica. L’introduzione di metodologie attive e multimodali, come il metodo Feuerstein, si fonda proprio sulla possibilità di potenziare le funzioni cognitive attraverso esperienze mirate. Ciò è fondamentale anche nei soggetti con DSA, ADHD o ritardo cognitivo, dove un training specifico può modificare le traiettorie evolutive.

4. Mindfulness e modificazioni corticali

Pratiche di meditazione, oggi integrate nella psicoterapia e nelle neuroscienze contemplative, mostrano un aumento della densità di materia grigia nella corteccia prefrontale e nell’ippocampo (Hölzel et al., 2011), con ricadute positive su attenzione, memoria e benessere soggettivo.

Nuove frontiere: stimolazione cerebrale e intelligenza artificiale

Oggi si esplorano forme di stimolazione non invasiva come la TMS (Stimolazione Magnetica Transcranica) per intervenire su aree cerebrali coinvolte in depressione, ansia e disturbi del comportamento. Parallelamente, l’interazione tra intelligenza artificiale e neuroplasticità sta dando origine a protesi cognitive e interfacce neurali in grado di potenziare l’apprendimento o ristabilire funzioni perdute.

Verso un nuovo paradigma dell’umano

L’idea che il cervello sia una macchina fissa è definitivamente tramontata. Il neurosistema umano è, al contrario, organicamente aperto al cambiamento, modellabile in ogni fase della vita. La plasticità neuronale ci restituisce una visione dell’individuo come soggetto trasformabile, educativo, terapeutico e profondamente relazionale

Come affermava Donald Hebb, padre della teoria sinaptica:

“Le cellule che si attivano insieme, si connettono insieme.”

Una frase che oggi è diventata il manifesto di una psicologia dinamica, profondamente neurocompatibile.