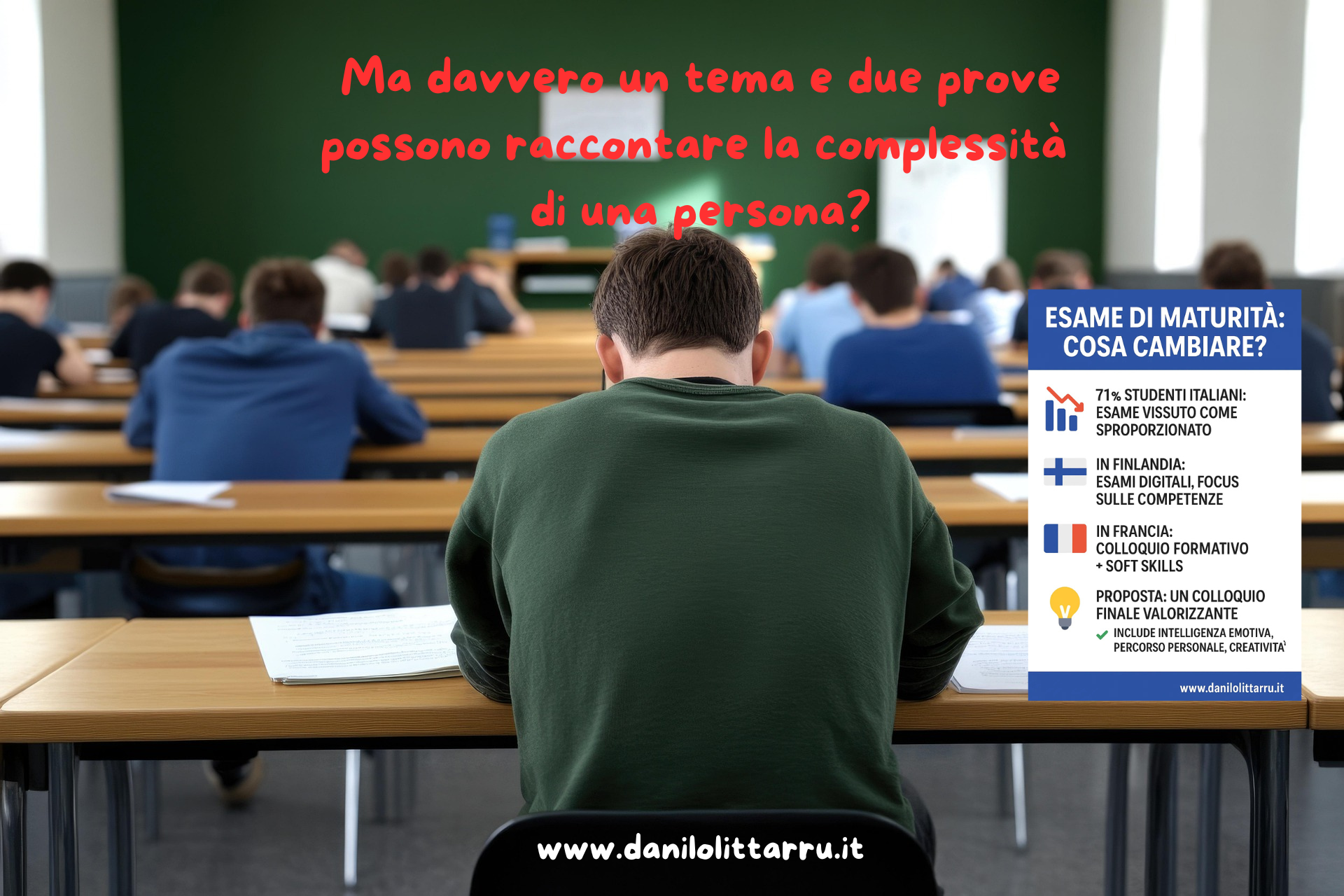

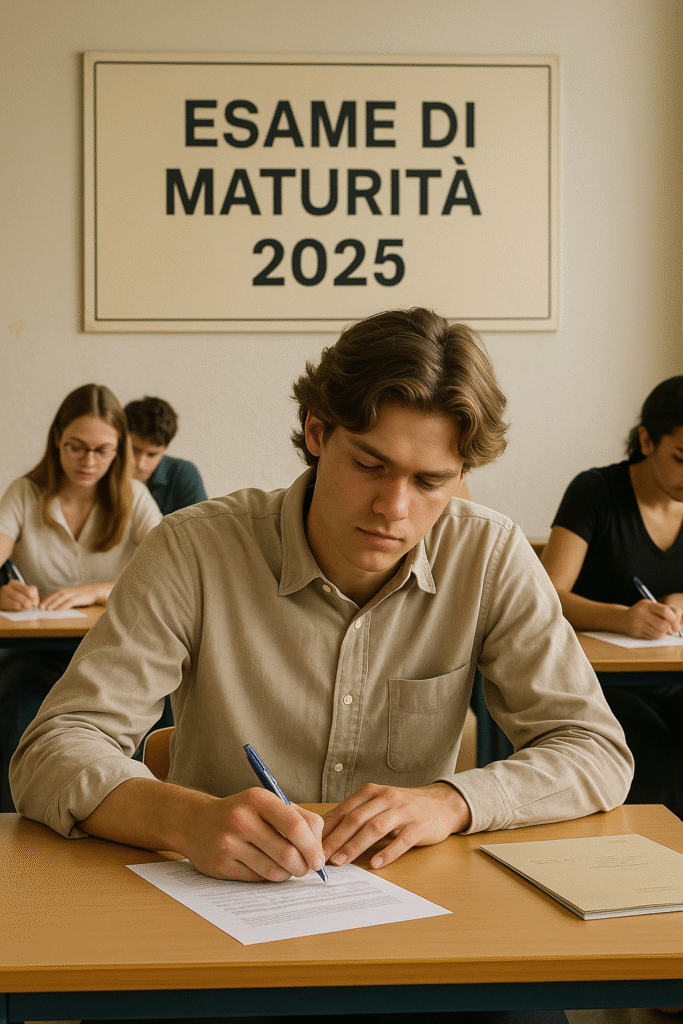

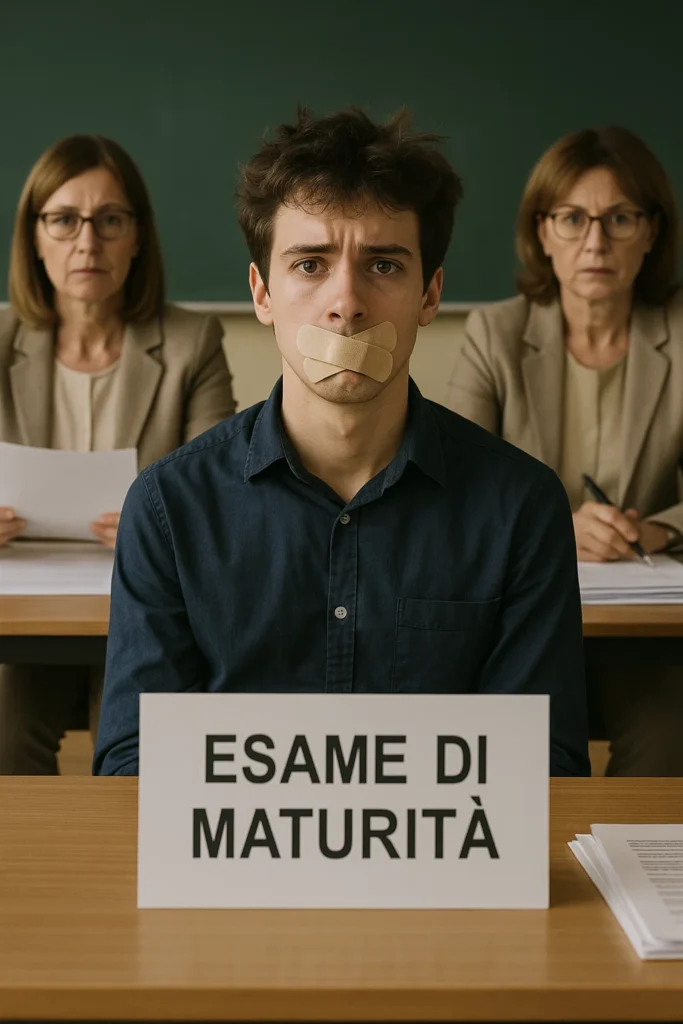

Quando il silenzio fa rumore: l’esame di maturità come teatro della crisi educativa

Il recente fenomeno del “silenzio alla maturità”, messo in atto da alcuni studenti come forma di boicottaggio simbolico dell’Esame di Stato, rappresenta ben più di un atto di ribellione generazionale: è la spia evidente di un disagio sistemico, profondo, stratificato. Non siamo di fronte a semplici episodi isolati, ma a una forma estrema di disaffezione che, pur minoritaria, interpella la scuola e la società nel suo complesso.

Un fallimento educativo travestito da protesta

Quando uno studente decide di non rispondere, di non partecipare, di tacere per protesta, non sta solo criticando una prova d’esame. Sta denunciando un’intera architettura scolastica che, a suo dire, non lo ha ascoltato, né formato pienamente. È il sintomo di un fallimento educativo che ha smarrito l’orizzonte della motivazione, della relazione formativa, del significato del merito.

Il vero problema non è il gesto eclatante, bensì ciò che lo precede: un’intera narrazione scolastica che, per molti, è percepita come alienante, impersonale, distante dalla realtà. La scuola valutativa, performativa, standardizzata, sembra perdere contatto con la sua vocazione originaria: educare alla responsabilità, al pensiero critico, alla cittadinanza.

Il ministro Valditara e il giro di vite: una risposta necessaria?

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha annunciato una stretta disciplinare a partire dal prossimo anno, con l’introduzione della bocciatura automatica per chi si sottrae volontariamente all’Esame di Stato. Una misura forte, che trova giustificazione nel bisogno di ripristinare l’autorevolezza dell’istituzione scolastica e tutelare il valore del titolo di studio.

Pur concordando con la necessità di difendere la dignità del sistema formativo, è fondamentale non confondere la fermezza con la rigidità. La repressione, da sola, non educa: deve essere accompagnata da una riflessione profonda sulle carenze pedagogiche che portano alcuni giovani a compiere simili gesti.

I precedenti pericolosi: legittimare l’antimerito?

Un esame boicottato non è un semplice “no” al sistema: è un gesto che rischia di legittimare l’antimeritocrazia e l’irresponsabilità diffusa. Quando il merito è svilito, quando il percorso scolastico viene visto come qualcosa da aggirare anziché da affrontare, si mina la credibilità dell’intero sistema educativo.

Educare significa anche chiedere conto, stimolare la consapevolezza del valore dello studio e della fatica formativa. La scuola non è un contenitore neutro: è un laboratorio etico, dove si sperimenta l’impegno, si affrontano le difficoltà, si costruisce l’identità adulta.

Luci di speranza: un’educazione che deve (ri)cominciare

Non tutto è perduto. Questa protesta, se letta con intelligenza pedagogica, può trasformarsi in un’occasione di autoriflessione collettiva. Gli studenti che scelgono il silenzio andrebbero interrogati, ascoltati, compresi. Ma anche accompagnati a riscoprire il valore dell’impegno, della parola, della costruzione del sapere.

È necessario promuovere una riforma culturale prima ancora che normativa: valorizzare la relazione educativa, ridefinire la valutazione in termini formativi, creare ambienti scolastici che siano davvero “luoghi di senso”. Non serve un esame più facile, serve un percorso scolastico più giusto, più significativo, più umano.

Conclusione: tra fermezza e ascolto, la scuola può ancora educare

La maturità non può diventare un palcoscenico per proteste autoreferenziali, né un tribunale ideologico contro l’intero sistema scolastico. Ma può e deve essere un punto di ripartenza. Serve una scuola che non premi il silenzio, ma che insegni ad abitare la parola, anche quella critica, con coraggio e competenza. Perché educare non significa solo trasmettere nozioni, ma accendere coscienze.