Il morso invisibile dell’ansia: comprendere l’onicofagia

L’onicofagia, ovvero l’abitudine di mangiarsi le unghie, è spesso liquidata come un gesto banale, un tic nervoso da correggere con smalti amari o ammonizioni. In realtà, essa costituisce un vero e proprio atto psicologico, simbolico e relazionale, che interroga la soggettività in modo profondo.

Secondo il Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5), l’onicofagia rientra tra i “comportamenti ripetitivi focalizzati sul corpo” (BFRB – Body-Focused Repetitive Behaviors), accanto a tricotillomania (tirarsi i capelli) e dermatillomania (grattarsi la pelle). Colpisce prevalentemente bambini e adolescenti, ma può protrarsi anche in età adulta.

Tra ansia, perfezionismo e regressione orale

Le cause dell’onicofagia non sono univoche. Il gesto è spesso legato a tensioni emotive, frustrazione, noia, ansia da prestazione, ma anche a forme inconsce di autocontrollo o punizione.

In ambito psicoanalitico, il gesto viene talvolta letto come regressione a una fase orale dello sviluppo psicosessuale, in cui il soggetto tenta di lenire una tensione interna attraverso l’autostimolazione orale. Un modo primitivo, ma potente, per autorassicurarsi.

Altri approcci, come quello cognitivo-comportamentale, vedono nell’onicofagia un comportamento appreso e rinforzato, che agisce come valvola di sfogo in situazioni stressanti. Spesso diventa un automatismo legato alla distrazione o all’ipercontrollo.

Un gesto silenzioso ma eloquente

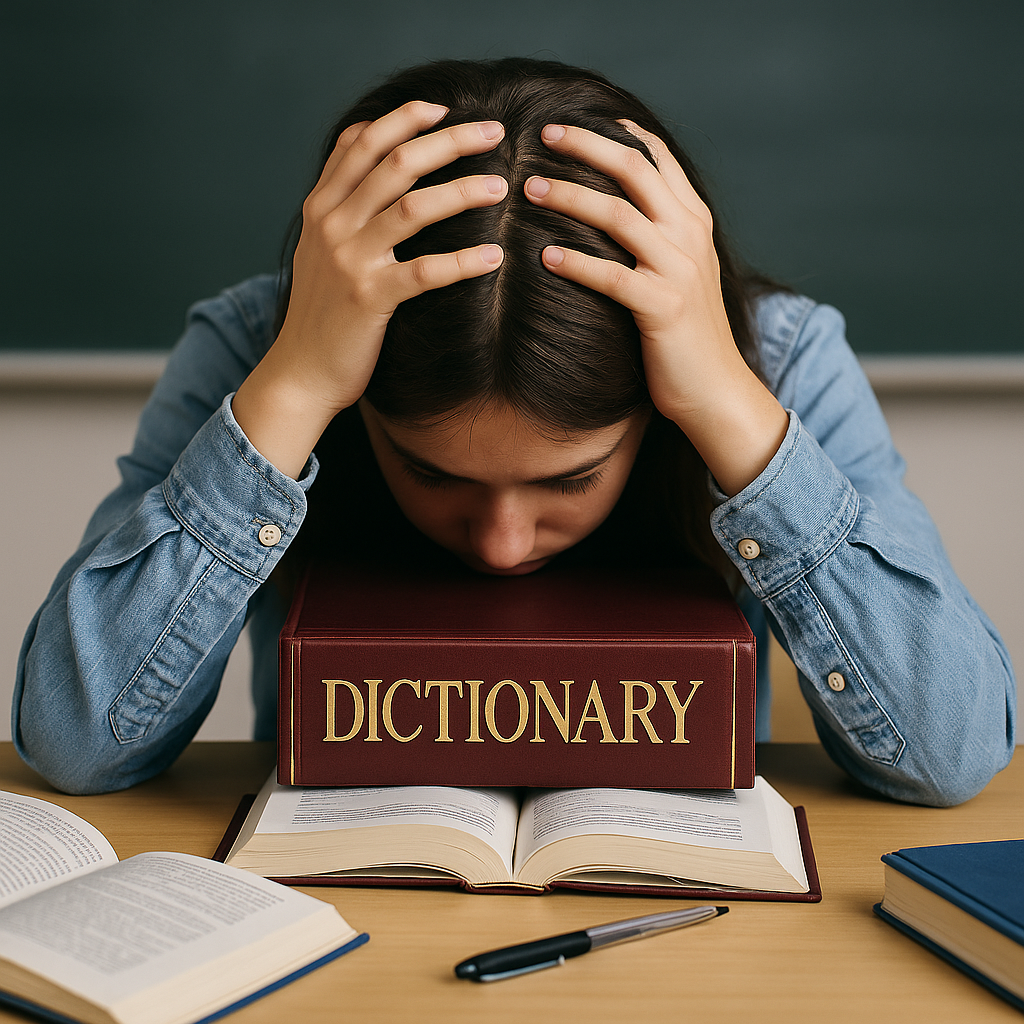

Chi si mangia le unghie difficilmente se ne accorge nel momento in cui lo fa. Si tratta di un comportamento semi-inconscio, che si manifesta durante attività passive (come guardare la TV o studiare), ma anche in momenti di tensione sociale.

Da un punto di vista simbolico, l’onicofagia rappresenta una lotta interna tra impulso e contenimento. Mordere se stessi è un modo per scaricare aggressività, colpa o ansia che non trovano altra forma di espressione.

Un disturbo che cresce con l’età

Uno studio pubblicato su Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry (Williams et al., 2006) ha mostrato che circa il 45% degli adolescenti manifesta forme di onicofagia più o meno marcate, con una riduzione significativa dopo i 30 anni. Tuttavia, nei casi più gravi, essa può evolvere in una condotta compulsiva con danni fisici (infezioni, deformazioni ungueali) e psicologici (vergogna, bassa autostima).

Trattamento e approcci terapeutici

L’intervento psicologico varia a seconda della gravità e della funzione che il gesto assolve. Nei casi più lievi, è utile l’automonitoraggio, la consapevolezza del gesto e l’introduzione di comportamenti alternativi.

Nei casi più profondi o cronicizzati, il percorso psicoterapeutico – in particolare a orientamento cognitivo-comportamentale o psicodinamico – può aiutare a decifrare il significato sottostante e a rielaborare i vissuti emotivicorrelati.

Nel lavoro clinico con bambini e adolescenti, è importante coinvolgere la famiglia, lavorare su strategie di regolazione emotiva, e comprendere eventuali traumi, pressioni o disagi scolastici e relazionali.

Conclusione

L’onicofagia è molto più di un vizio da estirpare: è una spia psicosomatica, un linguaggio del corpo che chiede ascolto. Interrogare questo gesto, piuttosto che punirlo, può aprire la strada a una maggiore consapevolezza di sé e al recupero di un dialogo interiore più sano.