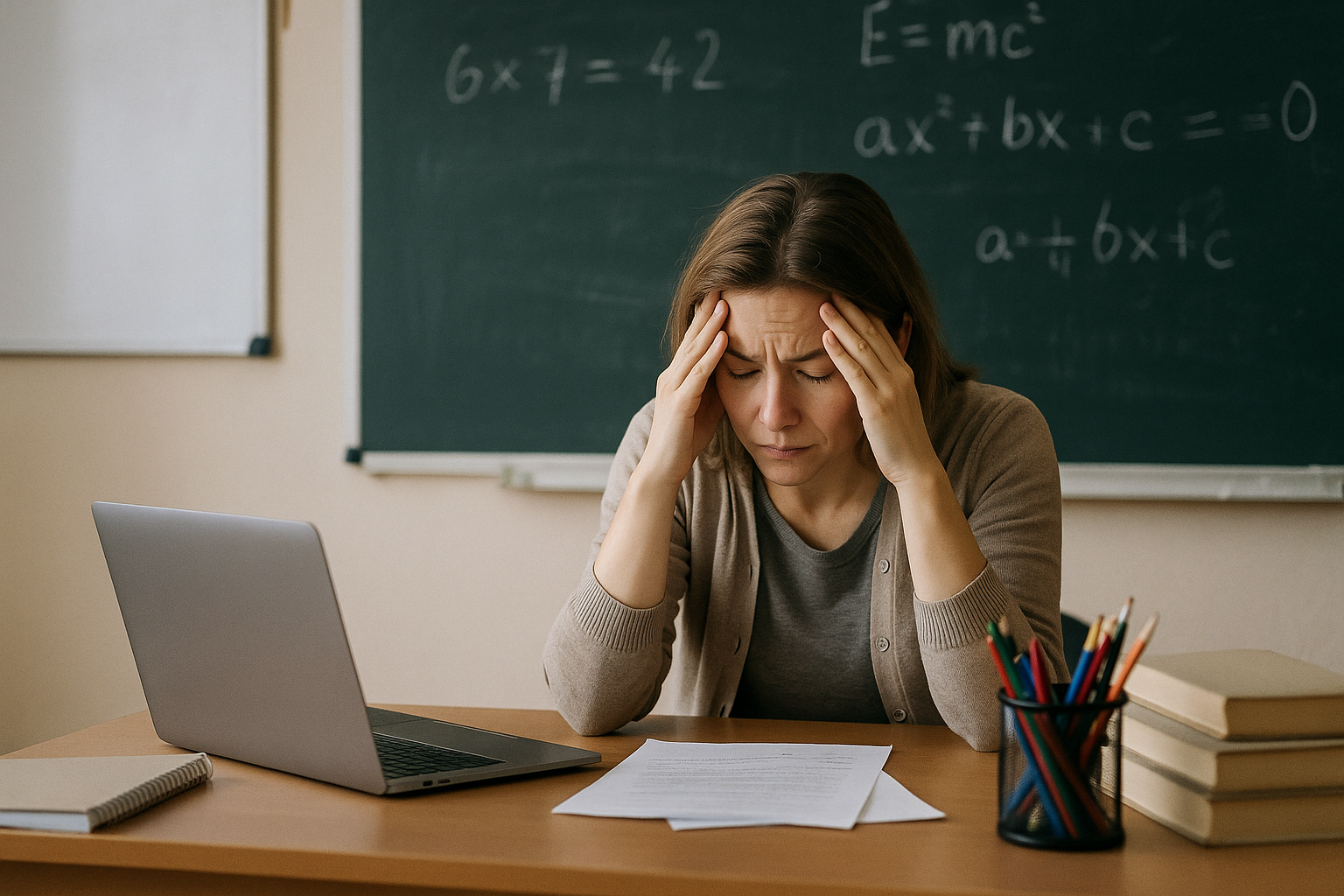

Un fenomeno in crescita

Il burnout degli insegnanti non è più un tema di nicchia ma una vera emergenza educativa. Sempre più docenti sperimentano stanchezza cronica, senso di inefficacia e perdita di motivazione. Questo logoramento non nasce solo dal carico di lavoro, ma da una rete di pressioni che spesso rimane invisibile a chi osserva la scuola dall’esterno.

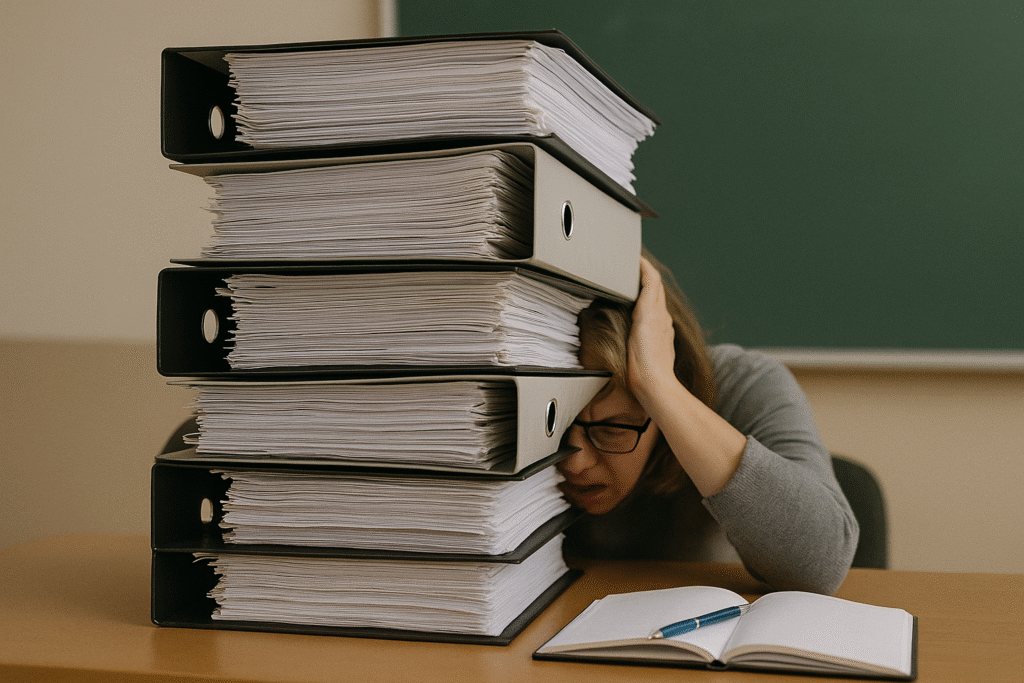

La burocrazia che consuma

Uno dei fattori più citati è l’eccesso burocratico. Compilazioni infinite, documentazioni ridondanti, normative in continua evoluzione sottraggono tempo ed energie alla didattica. Insegnare rischia di trasformarsi in un lavoro d’ufficio, in cui il docente si sente più “impiegato” che educatore. Quando le carte prevalgono sulle persone, la passione inevitabilmente si affievolisce.

Un’utenza che cambia

Anche l’utenza scolastica è profondamente mutata. Classi sempre più eterogenee, con bisogni educativi complessi, difficoltà comportamentali e nuove fragilità psicologiche, richiedono competenze aggiuntive e un impegno costante sul piano emotivo. A ciò si aggiunge un rapporto con le famiglie spesso conflittuale o eccessivamente esigente, che può minare l’autorevolezza e aumentare il livello di stress percepito.

Altri aspetti che incidono

Oltre a burocrazia e utenza, diversi altri elementi contribuiscono al burnout degli insegnanti:

- Carico di lavoro invisibile: preparazione delle lezioni, correzione, attività extracurricolari non sempre riconosciute.

- Scarso riconoscimento sociale: la professione docente è percepita come poco valorizzata rispetto alla complessità del compito.

- Presenteismo: molti docenti continuano a lavorare anche quando avrebbero bisogno di riposo, aggravando la fatica psicofisica.

- Clima scolastico: assenza di supporto da parte della dirigenza e conflitti interni tra colleghi aumentano la sensazione di isolamento.

Conseguenze del burnout

Il burnout non colpisce solo il singolo insegnante: riduce la qualità dell’insegnamento, genera assenteismo, alimenta il turnover e, soprattutto, si riflette sul benessere degli studenti. Quando un docente perde energia e motivazione, l’intero contesto educativo ne risente.

Uscire dalla spirale

Prevenire il burnout significa agire su più fronti: semplificazione burocratica, sostegno psicologico, valorizzazione del lavoro docente, costruzione di comunità scolastiche collaborative. Restituire all’insegnante il senso del suo ruolo è la chiave per contrastare il logoramento e ridare respiro alla scuola.