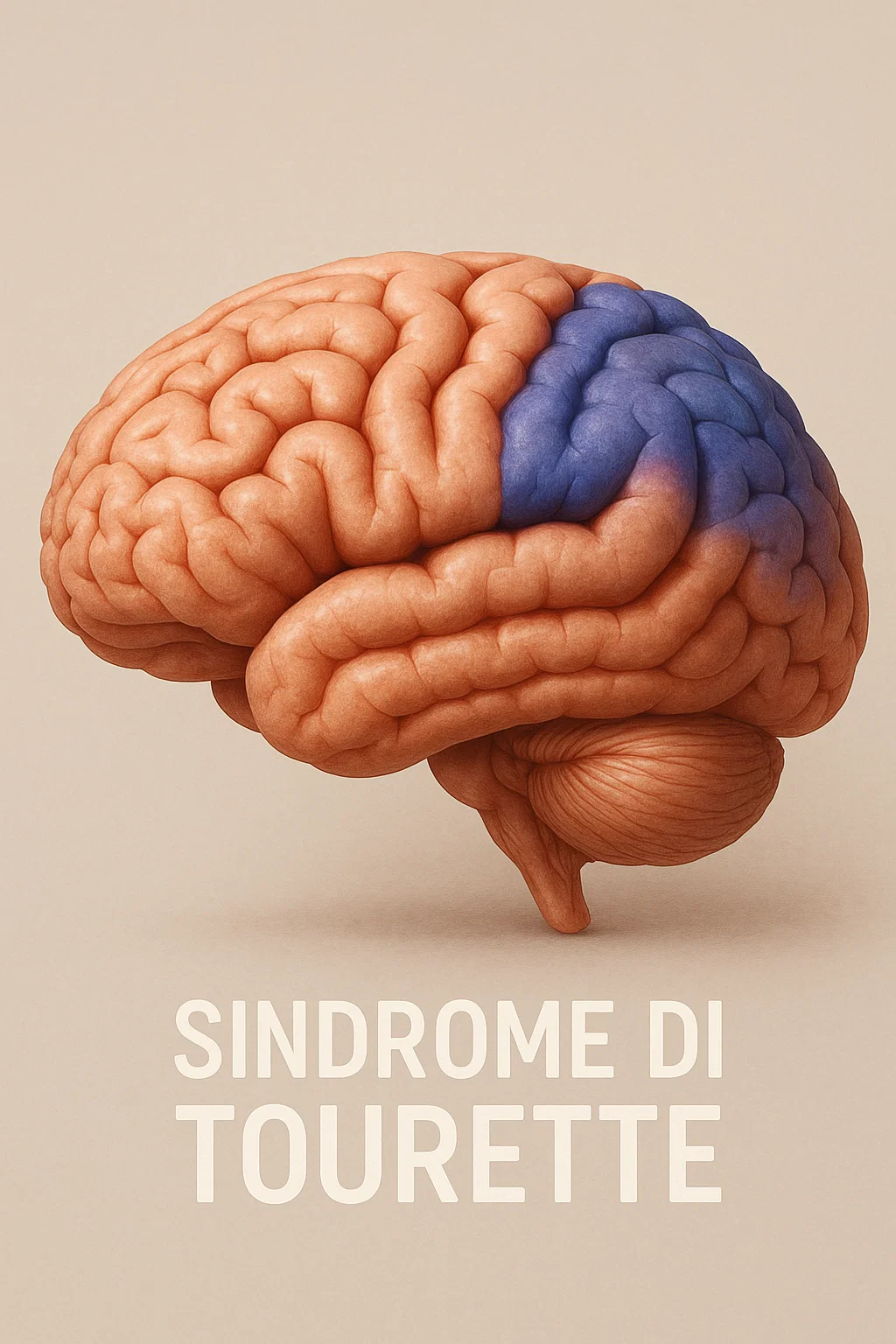

Introduzione

La Sindrome di Tourette è un disturbo neuropsichiatrico che affascina e interroga il mondo scientifico da oltre un secolo. Si manifesta con tic motori e vocali che compaiono nell’infanzia e possono persistere, con andamento variabile, nel corso della vita. Ma chi fu lo scopritore di questa sindrome e come la ricerca ha contribuito a comprenderla?

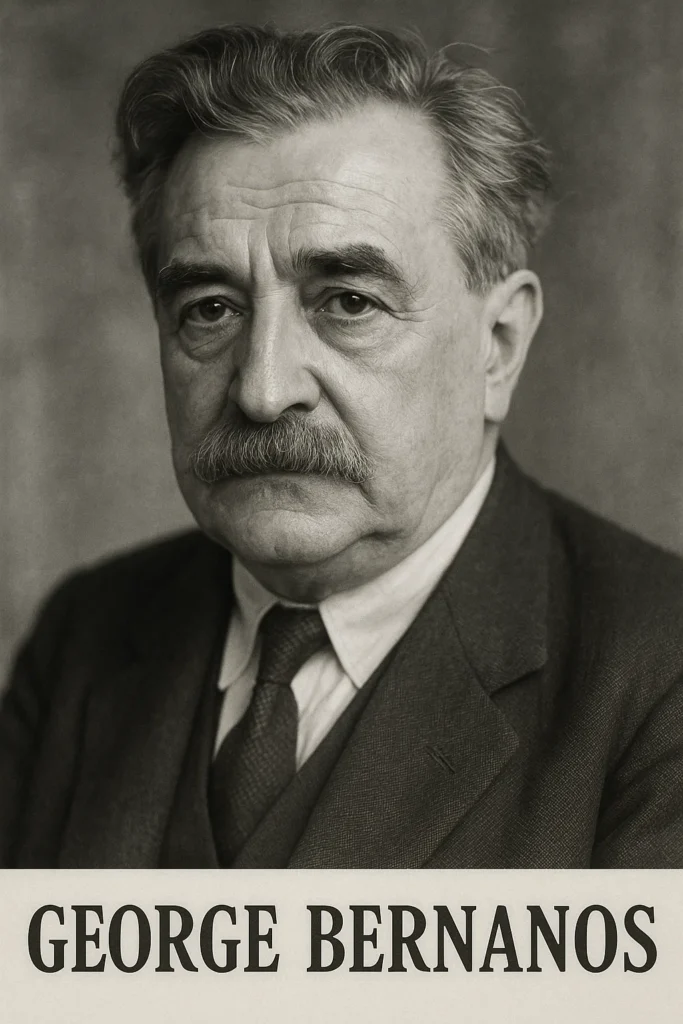

Chi fu Gilles de la Tourette

Il nome della sindrome deriva da Georges Gilles de la Tourette (1857–1904), neurologo francese e allievo di Jean-Martin Charcot alla Salpêtrière di Parigi.

Nel 1885 pubblicò uno studio pionieristico su 9 pazienti che presentavano tic involontari, ecolalia (ripetizione di parole), coprolalia (uso di termini osceni o socialmente inappropriati) e andamento cronico della sintomatologia.

Il suo maestro, Charcot, decise di chiamare questo insieme di disturbi “malattia di Gilles de la Tourette” in onore del giovane studioso.

Precedenti storici

Già prima del 1885, alcuni casi erano stati documentati. Ad esempio:

- Jean Itard (1825) descrisse la “Marchesa di Dampierre”, una donna con tic e imprecazioni verbali.

- Tuttavia, fu Tourette a sistematizzare i sintomi e a definirne una cornice clinica chiara.

Evoluzione delle conoscenze

Negli anni successivi, la comprensione della sindrome è cambiata profondamente:

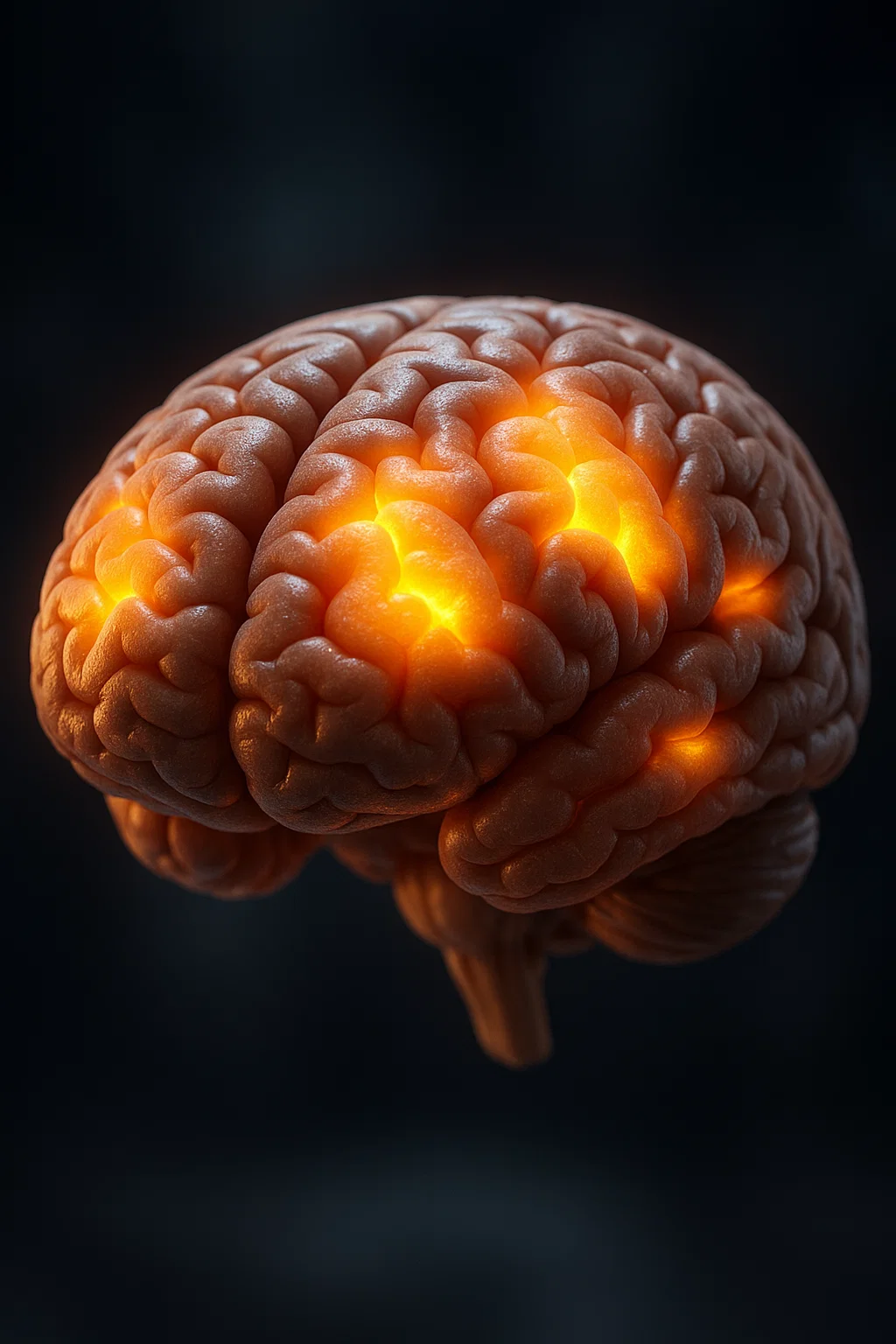

- Oggi sappiamo che si tratta di un disturbo neurobiologico con forte componente genetica, non di una malattia psichiatrica pura.

- È spesso associata a Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività (ADHD), Disturbo Ossessivo-Compulsivo (DOC) e altre condizioni del neurosviluppo.

- Le ricerche di neuroimaging hanno evidenziato alterazioni nei circuiti dopaminergici dei gangli della base.

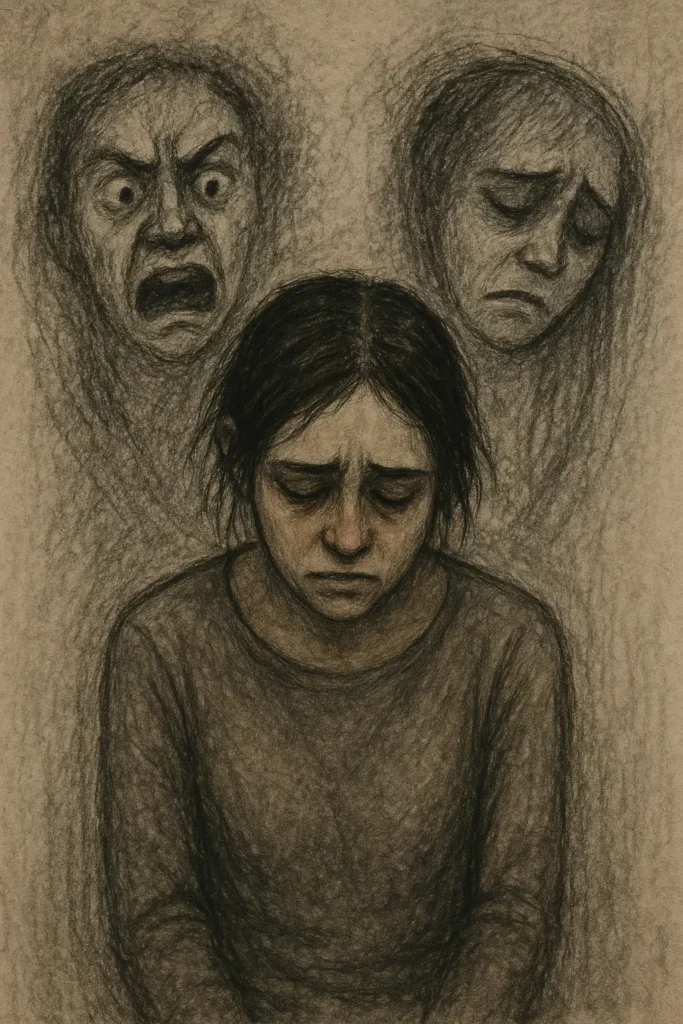

Tourette e scuola: sfide e inclusione

Dal punto di vista didattico, la sindrome può generare incomprensioni e stigmatizzazione. Gli insegnanti possono trovarsi disorientati di fronte a tic improvvisi o espressioni verbali fuori contesto.

È fondamentale:

- Sensibilizzare la classe per ridurre lo stigma.

- Offrire strategie inclusive, come tempi più flessibili per le prove scritte o pause durante le attività.

- Creare un ambiente accogliente, evitando punizioni per comportamenti involontari.

Alcuni progetti pilota in Italia e in Europa hanno mostrato come la psicoeducazione rivolta a docenti e compagni riduca significativamente i livelli di isolamento degli studenti con Tourette.

Conclusione

La Sindrome di Tourette, da “curiosità clinica” descritta nel XIX secolo, è oggi riconosciuta come un disturbo del neurosviluppo complesso, che richiede interventi mirati non solo sul piano clinico ma anche educativo.

Ricordare il lavoro pionieristico di Gilles de la Tourette ci aiuta a comprendere quanto la scienza e la scuola debbano camminare insieme per promuovere inclusione e benessere.