Come parole-piolo, gancio e chiave diventano alleati cognitivi nella didattica e nei Disturbi Specifici dell’Apprendimento.

Introduzione

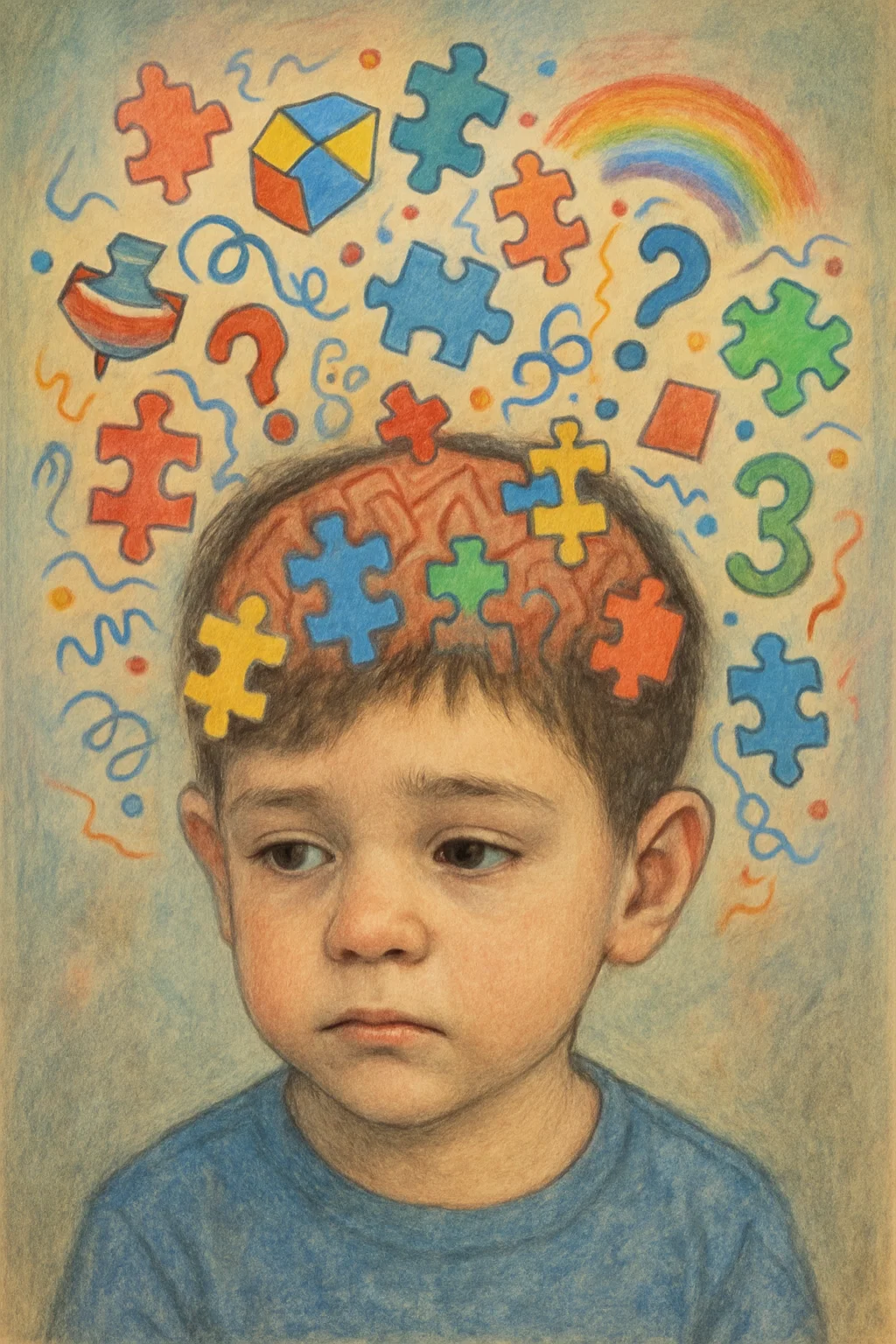

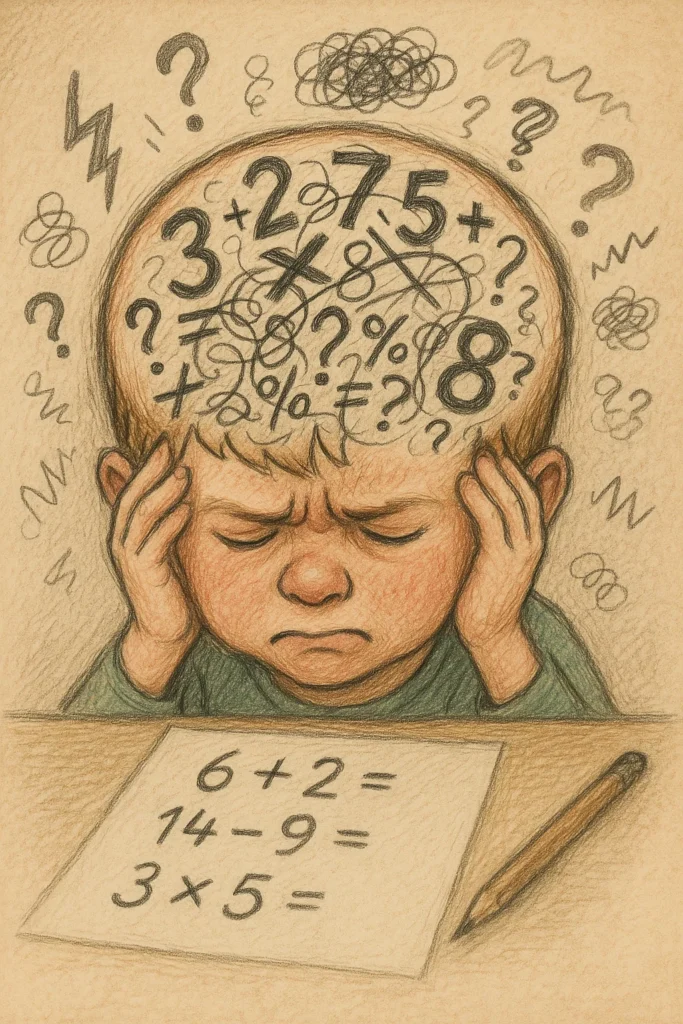

In un contesto scolastico sempre più sfidante, in cui l’overload informativo e la dispersione attentiva rendono difficile l’immagazzinamento stabile delle nozioni, le tecniche mnemoniche basate sull’ancoraggio semantico-visivo si rivelano strumenti preziosi. Particolarmente efficaci nei casi di Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), queste strategie potenziano la memoria di lavoro e facilitano l’accesso alle informazioni immagazzinate. Tra le più efficaci troviamo l’uso delle parole-piolo, delle parole-gancio e delle parole-chiave.

1. Parole-piolo (Peg words): strutturare la memoria associativa

Le parole-piolo si basano sull’associazione tra numeri e parole concrete che rimandano a immagini visive forti. Ogni numero viene “agganciato” a una parola foneticamente simile (es. 1 = pane, 2 = navi, 3 = mela…) per creare una base stabile di supporto mnemonico.

🔹 Esempio:

Per ricordare l’ordine di cinque elementi (es. Paesi fondatori dell’UE):

- 1 = pane → Italia (immagino un pane a forma di stivale)

- 2 = nave → Francia (immagino una nave con bandiera francese)

- 3 = mela → Germania (immagino una mela con la bandiera tedesca)

- ecc.

✅ Nei DSA:

Gli alunni con dislessia o disortografia trovano nelle parole-piolo un supporto visivo e narrativo che sostituisce l’astrazione verbale pura. Lo storytelling simbolico rafforza la memoria semantica e crea “ganci” resistenti all’interferenza.

2. Parole-gancio (Hook words): ancoraggi semantici e emotivi

Le parole-gancio sono termini-ponte che collegano l’informazione nuova a qualcosa di già noto o emotivamente coinvolgente. Si basano sul principio della memoria relazionale.

🔹 Esempio:

Per ricordare il significato di osmosi:

- Gancio: “osmo” → “osso” → immagino un osso che si inzuppa d’acqua per richiamare il passaggio del solvente.

✅ Nei DSA:

Le parole-gancio sono utili in caso di dislessia e disgrafia poiché legano l’apprendimento a concetti già acquisiti, creando mappe semantiche più solide. L’uso di metafore e analogie riduce lo sforzo cognitivo.

3. Parole-chiave (Keyword method): ponti tra lingue e significati

La parola-chiave è una tecnica largamente utilizzata nell’apprendimento linguistico e scientifico. Si tratta di associare un termine sconosciuto a una parola dal suono simile in lingua madre, seguita da un’immagine mentale che collega i significati.

🔹 Esempio:

Inglese: “chair” (sedia)

→ Chiave italiana: “ciare” (immagino qualcuno che “ciarla” seduto su una sedia).

L’associazione visiva aiuta a fissare il termine.

✅ Nei DSA:

Fondamentale per i soggetti con discalculia e dislessia, perché sfrutta l’intelligenza visuo-spaziale e verbale al servizio della transcodifica. È spesso usata nella metodologia Feuerstein e nei protocolli compensativi personalizzati.

Le basi neuroscientifiche delle tecniche mnemoniche

Studi in neuropsicologia cognitiva (Paivio, 1990; Mayer, 2009) confermano che l’associazione verbo-visiva attiva più circuiti cerebrali, migliorando l’immagazzinamento a lungo termine. In particolare:

- Lobo temporale mediale: implicato nella formazione della memoria episodica

- Corteccia prefrontale dorsolaterale: coinvolta nella manipolazione e nel recupero mnemonico

- Ippocampo: consolidamento delle tracce mnestiche

Nei soggetti con DSA, questi circuiti mostrano un’efficienza alterata, ma le tecniche descritte stimolano le aree compensative, aumentando l’accessibilità delle informazioni.

Considerazioni pedagogiche e cliniche

- L’uso multimodale di immagini, storie e fonemi consente un apprendimento accessibile anche in presenza di profili cognitivi atipici.

- È cruciale integrare queste tecniche nei Piani Didattici Personalizzati (PDP), rendendo l’intervento non solo clinico ma anche educativo.

- La ripetizione distribuita e l’auto-produzione di immagini mentali sono elementi che aumentano l’efficacia dell’apprendimento strategico,

Conclusione

Le parole-piolo, gancio e chiave non sono scorciatoie mnemoniche, ma strumenti di democrazia cognitiva: trasformano l’apprendimento in un’esperienza accessibile, creativa e duratura. Per i soggetti con DSA, rappresentano una via alternativa alla linearità tradizionale, valorizzando intelligenze laterali spesso inascoltate.

“Non è la memoria a essere debole, ma la via d’accesso a essa a non essere ancora stata costruita.”

D. L.