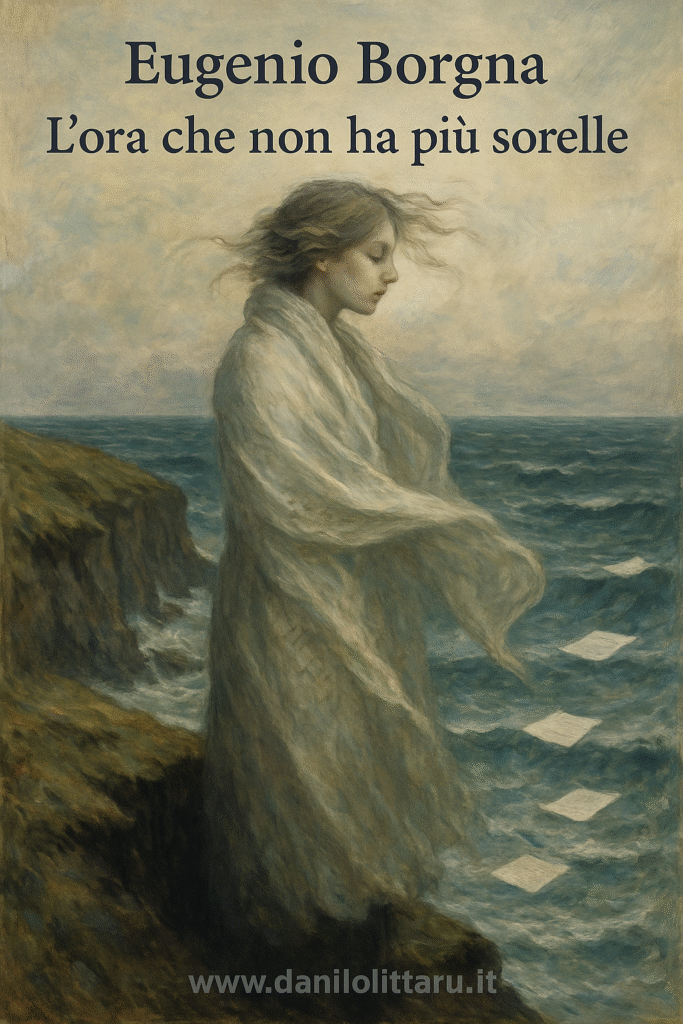

Il suicidio femminile come enigma dell’anima e urlo inascoltato della fragilità

Eugenio Borgna, in L’ora che non ha più sorelle, si muove con il passo assorto e reverente del pellegrino dell’interiorità umana, nel territorio più silenzioso e struggente della psichiatria: il suicidio, declinato nella sua dimensione femminile. Non una trattazione tecnico-scientifica, ma una sinfonia di voci spezzate, una meditazione etica ed esistenziale che, attraversando la letteratura, la mistica e la clinica, si fa ascolto radicale del dolore invisibile.

La lingua della fragilità

Borgna non scrive con gli strumenti della psichiatria oggettivante, ma con l’inchiostro dell’empatia fenomenologica. Egli rifiuta l’arroganza del sapere normativo e invita il lettore a contemplare le lacerazioni silenti che abitano l’anima femminile: la solitudine, il senso di abbandono, la mancanza di risonanza emotiva nel mondo. Il suicidio, in questa prospettiva, non è atto patologico, ma grido afasico, ultimo gesto di una comunicazione mancata, l’eco estremo di un mondo interiore che non ha trovato ascolto.

Una clinica poetica

Nei testi di Borgna, il confine tra psichiatria e poesia si dissolve: le sue riflessioni sono attraversate da voci femminili – Sylvia Plath, Virginia Woolf, Antonia Pozzi – che diventano paradigmi dell’”insofferenza all’insensibilità del reale”, come scrisse Maria Zambrano. La donna suicida, per Borgna, è spesso colei che ha vissuto con un’intensità talmente bruciante da non reggere l’opacità del mondo. Non follia, dunque, ma ipertrofia del sentire, spiritualità senza dimora, estetica dell’assenza.

La medicina dell’ascolto

Il messaggio più potente del volume è il monito etico a una medicina che sappia nuovamente farsi ascolto. Borgna invoca una psichiatria non ridotta a classificazione, ma capace di accogliere l’irriducibile singolarità della sofferenza. In un’epoca anestetizzata e iperproduttiva, il suicidio femminile è uno specchio impietoso: mostra le crepe di una società che ha smarrito il senso del consolare, dell’accompagnare, del rimanere.