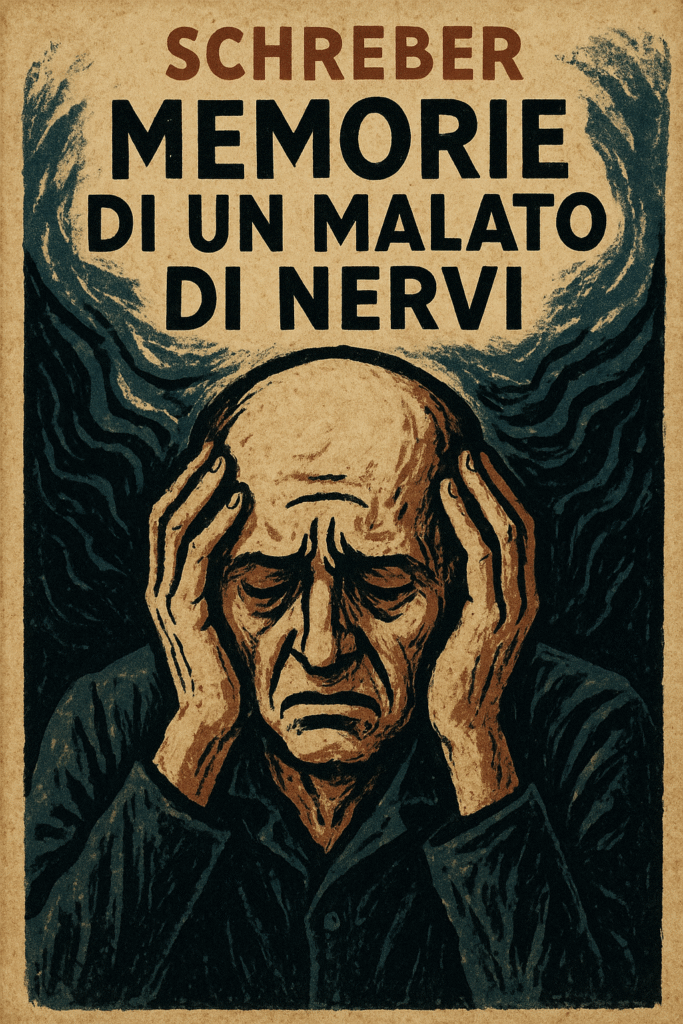

“Sembrava che i nervi dell’universo intero si fossero raccolti nel mio corpo, per infliggermi supplizi divini.”

Memorie di un malato di nervi di Daniel Paul Schreber rappresenta una delle testimonianze autobiografiche più sconvolgenti e affascinanti della psicopatologia europea. Redatto durante la degenza in manicomio (1903), il testo racconta con acuminata lucidità la graduale immersione dell’autore in un delirio sistematizzato, offrendo al lettore l’accesso diretto alla mente di un uomo colpito da psicosi paranoide.

Schreber, presidente della Corte d’Appello di Dresda, figura eminente della borghesia tedesca di fine Ottocento, descrive la sua esperienza psicotica con una precisione quasi giuridica, rivelando l’inquietante coerenza interna del delirio e la sua potente forza mitopoietica. Angeli, raggi divini, femminilizzazione del corpo, rigenerazione dell’umanità: il suo universo allucinatorio è strutturato secondo una logica che sfida la ragione ma non la comprensione analitica.

Freud, che non conobbe mai personalmente Schreber, ne fece oggetto di uno dei suoi saggi più celebri, interpretando la vicenda come espressione del ritorno del rimosso e come difesa contro impulsi omosessuali. Lacan, successivamente, riprenderà il caso per elaborare il concetto di forclusione del Nome-del-Padre, rilevando l’assenza di un significante simbolico capace di regolare l’accesso alla Legge.

Schreber non è solo il paziente: è anche l’osservatore di se stesso, in un vertiginoso sdoppiamento tra soggetto e oggetto dell’osservazione. Questo rende le Memorie non solo un documento clinico, ma un’opera letteraria e filosofica capace di interrogare la natura del Sé, della follia, della percezione e della realtà.

Perché leggerlo oggi

Per genitori, educatori, terapeuti e pedagogisti, il libro rappresenta una testimonianza preziosa per comprendere non solo la dimensione clinica della psicosi, ma anche la dignità narrativa del soggetto sofferente. Memorie di un malato di nervi ci costringe a ridefinire il confine tra patologia e creatività, tra follia e logica, tra il “normale” e l’“altro”.

In un’epoca in cui la salute mentale è spesso semplificata da diagnosi veloci e terapie standardizzate, la voce di Schreber risuona come monito: ogni delirio ha una logica, ogni mente ferita ha bisogno di essere ascoltata, decifrata, rispettata.