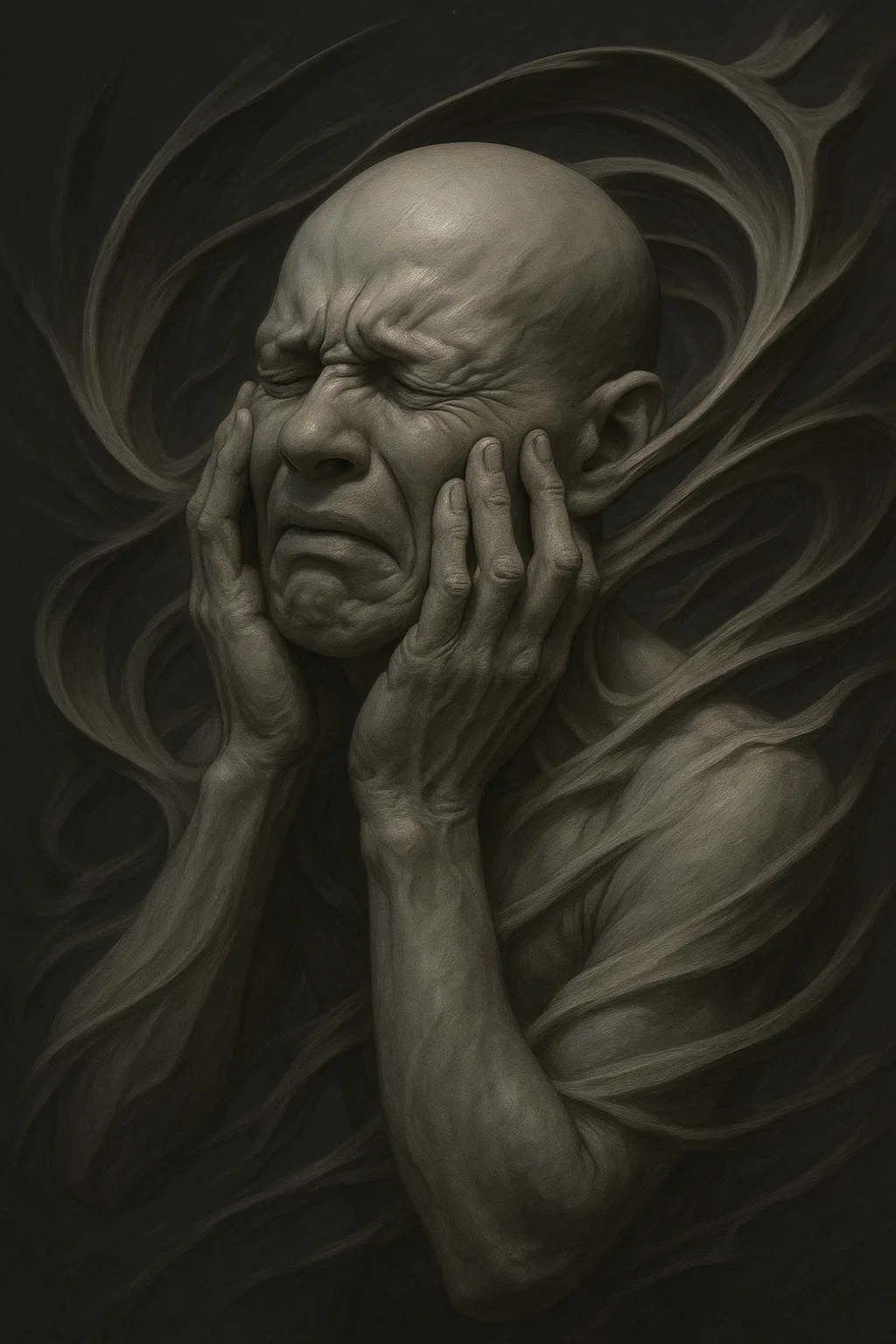

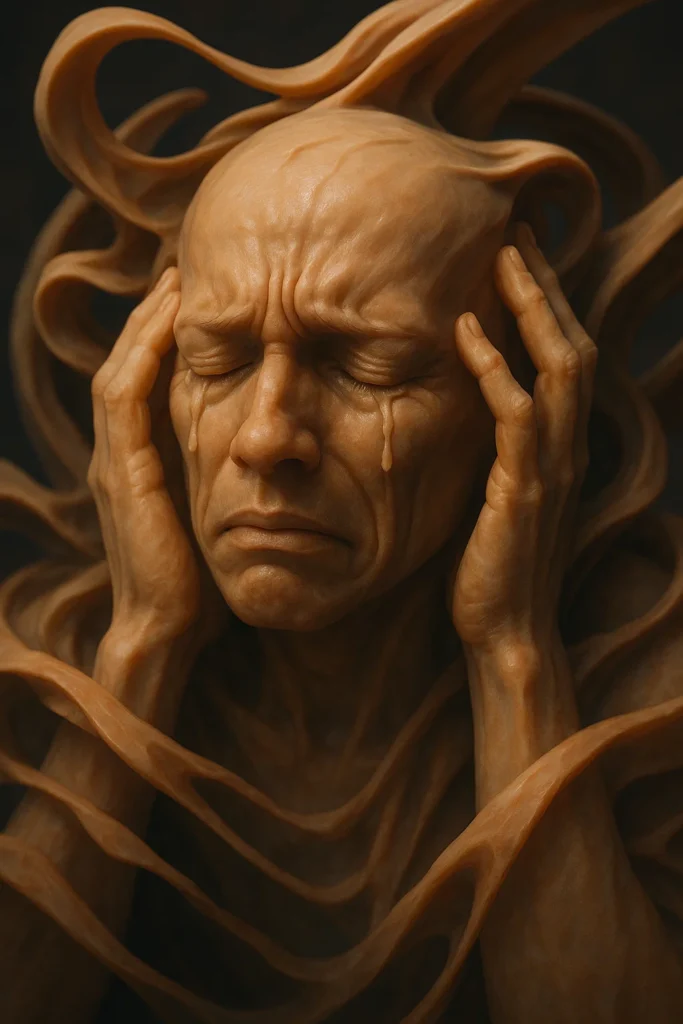

Il dolore muto delle emozioni senza parole.

L’analfabetismo emotivo che silenzia il dolore

L’alessitimia è una condizione psicologica caratterizzata da una marcata difficoltà a identificare, descrivere e differenziare i propri stati emotivi. Il termine, coniato da Peter Sifneos negli anni ’70, significa letteralmente “assenza di parole per le emozioni” (a–lexis–thymos). Non si tratta di una patologia in senso stretto, ma di un tratto di personalità, spesso difensivo, che può accompagnarsi a disturbi psicosomatici, depressione, dipendenze e comportamenti compulsivi.

Il volto inespressivo delle emozioni negate

Il soggetto alessitimico non è privo di emozioni, ma le vive in modo confuso, opaco, talvolta somatico. La sofferenza si manifesta nel corpo perché non riesce a prendere forma nel linguaggio. Un mal di stomaco, un’irritazione cutanea, un senso di costrizione al petto diventano il codice cifrato di un dolore psichico inespresso. Studi recenti mostrano che circa il 10% della popolazione presenta tratti alessitimici, con una prevalenza maggiore nei soggetti affetti da disturbi d’ansia, disturbi somatoformi e PTSD.

Neurobiologia del silenzio emotivo

A livello neurobiologico, l’alessitimia è associata a una ridotta connettività tra l’amigdala (regolazione emozionale) e la corteccia prefrontale (elaborazione cognitiva). Questo disallineamento compromette la consapevolezza emotiva, portando il soggetto a descrivere esperienze interne in modo concreto, utilitaristico e povero di risonanza affettiva. Secondo uno studio pubblicato su Journal of Affective Disorders (2022), soggetti alessitimici mostrano anche una ridotta attivazione dell’insula anteriore, implicata nell’empatia e nella consapevolezza interocettiva,

Origini precoci: la teoria dell’attaccamento

Molti autori riconducono l’origine dell’alessitimia a un ambiente familiare carente di alfabetizzazione emotiva. In particolare, uno stile di attaccamento evitante o disorganizzato, in cui il bambino non viene aiutato a dare un nome alle sue emozioni, può favorire uno sviluppo affettivo inibito. “Là dove le emozioni non sono accolte, vengono represse” afferma lo psicoanalista Serge Tisseron. Il risultato è un individuo che, in età adulta, fatica a decodificare il proprio mondo interno, sviluppando una comunicazione fredda e pragmatica.

Effetti sul funzionamento relazionale e affettivo

Chi soffre di alessitimia tende ad avere relazioni superficiali o conflittuali. L’altro è percepito come inaccessibile o eccessivamente esigente, e ciò genera un senso di alienazione e incomunicabilità. In coppia, può tradursi in una distanza emotiva che mina la complicità. In ambito terapeutico, la relazione con il paziente alessitimico è spesso lenta e difficile: egli resiste alla simbolizzazione e ai processi di insight. Tuttavia, proprio qui si apre uno spiraglio terapeutico: lavorare sull’identificazione e la narrazione del sentire può condurre a una nuova grammatica dell’anima.

Psicoterapia e ri-alfabetizzazione emotiva

La psicoterapia psicodinamica e la terapia basata sulla mentalizzazione (MBT) si sono rivelate particolarmente efficaci nel trattamento dell’alessitimia. L’obiettivo è creare uno spazio sicuro dove il paziente possa iniziare a “parlare il linguaggio delle emozioni”. Attraverso tecniche di mirroring, riflessione affettiva e lavoro sulle immagini interne, il terapeuta accompagna il paziente in un percorso di riconnessione affettiva e simbolica. L’espressività corporea (ad esempio, attraverso la danzaterapia o l’arteterapia) può costituire un prezioso canale non verbale per accedere al sentire profondo.

Verso una nuova alfabetizzazione del cuore

In un’epoca in cui le emozioni sono spesso spettacolarizzate ma non realmente vissute, l’alessitimia rappresenta una sfida culturale oltre che clinica. Restituire parola al dolore significa anche restituire dignità all’umano, nella sua dimensione più fragile e autentica. “Le emozioni non ascoltate non tacciono: parlano nel linguaggio che possono”, scriveva il filosofo E. Levinas.