Negli anni ’80, un adolescente dormiva in media 8,5 ore a notte. Oggi, la media è scesa a 6,5 ore, con punte ancora più basse nei giorni scolastici. Secondo uno studio pubblicato su Journal of Adolescence (2022), oltre il 70% degli adolescenti dorme meno delle 8-10 ore raccomandate dall’American Academy of Sleep Medicine.

Il sonno degli adolescenti: un problema sottodimensionato

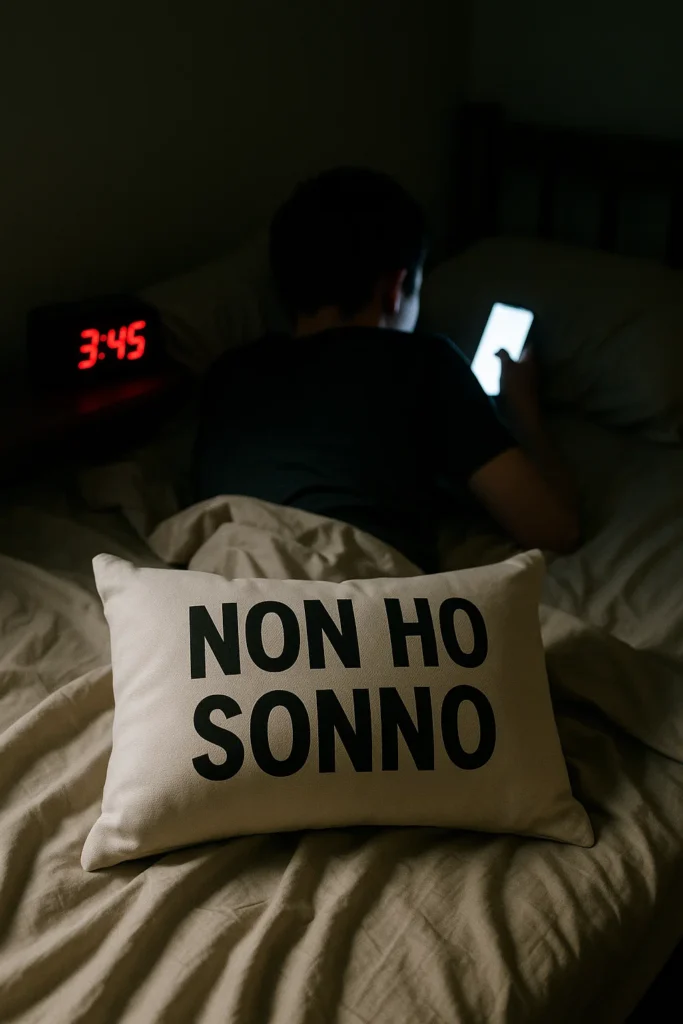

Dormire male o troppo poco non è più un’eccezione tra i giovani, ma una condizione diffusa che mina salute, apprendimento e sviluppo psico-affettivo. Oggi, i disturbi del sonno in adolescenza rappresentano una vera emergenza clinico-educativa. L’alterazione dei ritmi circadiani, l’abuso di dispositivi digitali e una società sempre più performativa stanno trasformando il sonno in un lusso biologico.

Qualità del sonno in declino: cosa accade nel cervello

La riduzione delle ore di sonno e l’alterazione del ritmo circadiano influiscono direttamente sulla regolazione di importanti neurotrasmettitori, tra cui serotonina, dopamina e melatonina. Studi condotti dal National Sleep Foundation e pubblicati su Sleep Health (2021) evidenziano che il ritardo della fase del sonno (DSPD – Delayed Sleep Phase Disorder) è sempre più comune: gli adolescenti tendono ad addormentarsi dopo mezzanotte e a svegliarsi con fatica, in una dissincronia biologica con gli orari scolastici.

Inoltre, la fase REM – cruciale per la consolidazione mnemonica ed emotiva – risulta frammentata e insufficiente. L’eccessiva esposizione alla luce blu dei dispositivi elettronici inibisce la secrezione di melatonina, l’ormone che regola l’addormentamento. Ciò comporta un aumento significativo di irritabilità, calo dell’attenzione, disturbi del comportamento e sintomatologie ansioso-depressive.

Conseguenze cliniche e scolastiche

Uno studio dell’Università di Bologna (2023), condotto su un campione di oltre 3.000 adolescenti italiani, ha evidenziato che il 61% riferisce stanchezza cronica, il 39% disturbi dell’umore e il 22% un peggioramento del rendimento scolastico. I disturbi del sonno sono stati correlati anche all’aumento del rischio suicidario, secondo un’indagine longitudinale del CDC Youth Risk Behavior Survey (2020-2023).

Gli adolescenti insonni tendono a sviluppare più frequentemente condotte a rischio (uso di sostanze, guida pericolosa, autolesionismo), in una spirale che autoalimenta l’instabilità emotiva.

Scenari futuri e modelli di intervento

Alla luce di questi dati, le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità invitano a una revisione dei tempi scolastici, suggerendo l’inizio delle lezioni non prima delle 9:00. Alcuni paesi come Finlandia e Canada hanno già sperimentato con successo tali modifiche, riportando miglioramenti nel benessere e nell’apprendimento.

In ambito clinico, si stanno sperimentando nuovi approcci:

- Terapie cronobiologiche: utilizzo di luce naturale artificiale per rieducare il ritmo circadiano.

- Interventi psicoterapeutici cognitivo-comportamentali specifici per l’insonnia (CBT-I).

- Supplementazioni di melatonina a basso dosaggio, sotto stretto controllo medico.

- Educazione al sonno come parte del curriculum scolastico, con progetti pilota già attivi in Emilia-Romagna e Trentino-Alto Adige.

Centri specializzati e servizi attivi

In Italia esistono alcuni poli d’eccellenza per la diagnosi e il trattamento dei disturbi del sonno in età evolutiva:

- Centro di Medicina del Sonno dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù (Roma): valutazioni polisomnografiche e ambulatorio per disturbi del sonno in età evolutiva.

- IRCCS Eugenio Medea (Bosisio Parini – LC): interventi multidisciplinari su bambini e adolescenti con insonnia primaria e secondaria.

- Centro Regionale per i Disturbi del Sonno dell’Ospedale Maggiore di Bologna: orientato anche all’età adolescenziale.

- Clinica del Sonno di Milano (Fondazione Mondino): eccellenza in diagnosi del ritardo di fase e disturbi associati a patologie neurologiche.

- Servizi di Neuropsichiatria Infantile territoriali, oggi in fase di potenziamento grazie al PNRR e alle nuove linee guida regionali.

Conclusione

Il sonno degli adolescenti non può più essere un dettaglio secondario. È una necessità biologica, un indicatore di salute mentale, e un prerequisito per l’apprendimento e lo sviluppo.

L’insonnia adolescenziale non va confusa con la pigrizia. È un campanello d’allarme neurobiologico. Riconoscerla e trattarla significa sostenere lo sviluppo cognitivo, prevenire possibili disagi psicologici.