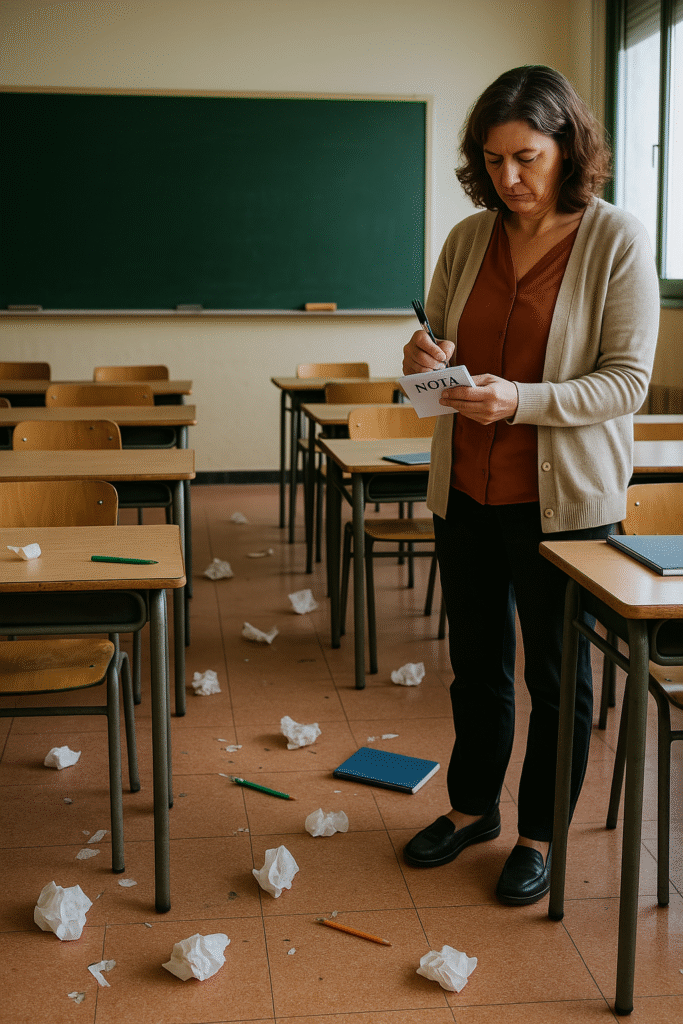

In un’epoca in cui la crisi educativa si manifesta anche nei gesti più banali – una porta sbattuta, uno sguardo sfuggente, una risposta impertinente, uno scarabocchio sul banco – è urgente che la scuola si interroghi non tanto sul controllo, ma sulla relazione. Il ricorso sistematico alle note disciplinari come strumento correttivo si rivela spesso inefficace, quando non addirittura controproducente, soprattutto nell’universo adolescenziale, dove il bisogno di riconoscimento e di ascolto è più forte del bisogno di regola.

Le neuroscienze educative confermano che il cervello dell’adolescente è plastico ma ipersensibile alla percezione del rifiuto sociale: il dialogo, inteso come spazio autentico di reciprocità, ha un impatto neurobiologico nella regolazione emotiva e nella percezione di sicurezza. Uno studio condotto dall’Università di Padova (2021) ha dimostrato che nelle classi in cui si favorisce il dialogo partecipato tra docente e studente, gli episodi di conflittualità si riducono del 46%, mentre aumenta del 32% il senso di autoefficacia percepita. E il dato si amplifica quando l’ambiente scolastico è accogliente anche dal punto di vista spaziale. Secondo il rapporto INDIRE 2020 sull’innovazione degli spazi educativi, l’organizzazione dell’aula e la qualità degli arredi incidono direttamente sul senso di appartenenza: banchi mobili, colori caldi, aree morbide e dispositivi per il lavoro cooperativo stimolano la partecipazione e riducono la percezione dell’aula come luogo punitivo. Quando lo spazio comunica ascolto, anche l’apprendimento si apre al dialogo. In un contesto dove ancora si pensa che mettere una nota sia la risposta educativa più immediata, diventa invece necessario costruire un modello scolastico fondato sulla corresponsabilità, sulla mediazione e sull’ascolto attivo.

Il ragazzo che trasgredisce non va solo corretto, va decifrato: il comportamento è un messaggio in codice, spesso scritto in una lingua emotiva che richiede pazienza e competenza per essere compresa. Il docente non è più soltanto un trasmettitore di contenuti, ma un mediatore relazionale.

In questo senso i sistemi scolastici nordici offrono modelli pedagogici avanzati, fondati sulla fiducia e sull’autonomia dello studente. In Finlandia, la scuola dell’obbligo non prevede un sistema disciplinare punitivo basato su note o punizioni, ma punta sul dialogo tra pari, la mediazione e il coinvolgimento attivo degli alunni nei processi decisionali. Il National Core Curriculum finlandese (2016) sottolinea l’importanza della co-agency, ovvero la corresponsabilità educativa tra scuola, studenti e famiglie, e incoraggia ambienti di apprendimento empatici e non gerarchici. Analogamente in Svezia, il rapporto dell’Agenzia nazionale per l’istruzione (Skolverket, 2021) evidenzia come il benessere psicosociale degli alunni sia al centro del modello educativo, con investimenti strutturali nella progettazione degli spazi scolastici e nella figura dello elevhälsa, lo staff multidisciplinare che include psicologi, pedagogisti e consulenti scolastici con funzione preventiva.

Studi comparativi europei (OCSE, Education at a Glance 2023) mostrano che i paesi nordici, proprio grazie a questi approcci dialogici e alla cura degli ambienti, registrano livelli inferiori di abbandono scolastico precoce e più alti indici di soddisfazione scolastica tra gli adolescenti. Non è un caso che in Finlandia oltre il 90% degli studenti dichiari di sentirsi accolto e rispettato a scuola, mentre nei sistemi scolastici più autoritari questa percentuale crolla sotto il 60%.

In un contesto dove ancora si pensa che mettere una nota sia la risposta educativa più immediata, diventa invece necessario costruire un modello scolastico fondato sulla corresponsabilità, sulla mediazione e sull’ascolto attivo. Il ragazzo che trasgredisce non va solo corretto, va decifrato: il comportamento è un messaggio in codice, spesso scritto in una lingua emotiva che richiede pazienza e competenza per essere compresa. Il docente non è più soltanto un trasmettitore di contenuti, ma un mediatore relazionale.

La vera sfida non è reprimere l’errore, ma trasformarlo in occasione di crescita. Come afferma il pedagogista Philippe Meirieu, l’autorità educa solo se è riconosciuta, e si guadagna nel tempo, attraverso la coerenza e la prossimità. La nota può segnare, ma è il dialogo che lascia il segno.